Processo e antropologia da crença

por Renato Lessa

Resumo

Se hoje o senso comum vulgarizou o sentido da palavra ceticismo, queremos aqui relembrar que os céticos formaram uma das importantes escolas filosóficas helênicas. Se nos aprofundarmos um pouco nas proposições dessa escola, logo nos aperceberemos de que seus representantes não postulavam uma simples recusa de “crer nas verdades” a que escolas da época chegavam ou queriam alcançar. Havia sim, entre os céticos, uma postura que implicava na “suspensão de juízos” (epoché) que se opunha ao que entendiam como obsessão por encontrar a verdade das coisas por parte de outras escolas. Como dissemos, não se tratava, pura e simplesmente, de uma negação obstinada de toda e qualquer evidência do conhecimento por parte dos céticos. É preciso compreender a “suspensão dos juízos” desses filósofos no contexto da busca da felicidade que para eles passava por não se perturbar com os acontecimentos da vida. Estamos falando da ataraxia, conceito também amplamente adotado pelos estoicos e epicuristas. Os filósofos céticos não eram inativos intelectualmente, ao contrário, eles escutavam atentamente os argumentos dos “sistemas de crenças”. Eles também não tinham a pretensão de escapar das preocupações cotidianas, da vida ordinária (bios). Mas estará o homem isento de crer no que quer que seja, ou haverá certezas inelutáveis e inatas? Na era moderna, Montaigne definirá o homem como um “animal que crê”, mas depois Hume irá além ao estudar o tema. Ele defenderá a coexistência de crenças naturais (permanentes) não afetadas por circunstâncias históricas e aquelas transitórias, marcadas pela variabilidade, mutabilidade e obsolescência. As crenças naturais, segundo Hume, são três: a primeira de natureza ontológica, implica em crer no mundo exterior, independente de nossas percepções; a segunda é de natureza epistemológica, pois cremos na regularidade de nossa experiência passada como base confiável para o que ainda iremos experimentar; a terceira tem alinha-se com o realismo filosófico: cremos na confiabilidade dos nossos sentidos; em suma, trata-se de uma crença no sujeito. Em O Antigo Regime e a Revolução, Tocqueville tratará de uma certa negação da experiência e um apego a razão por parte dos pensadores franceses da época da Revolução versus o pragmatismo dos pensadores ingleses. Os exercícios da Filosofia Política da época na França (mais metafísica) e na Inglaterra (mais prática), transcenderam as tradições e traços culturais de cada país; eles estiveram profundamente ligados ao momento histórico em cada região, conforme estudou Tocqueville. Seja mais ou menos conectada com a vida comum (bios), a crença é uma disposição para a ação e implica, de modo mais preciso, uma experiência com a verdade.

[1]

Para Fernando Gil, em memória, em saudade.

[…] um sistema infinito […] de experiências possíveis.

Edmond Husserl

No vasto continente de temas tratados nestes últimos trinta anos, através de ciclos de conferências e, em tempos mais recentes, pela série dedicada ao tema das mutações, iniciativas concebidas e dirigidas por Adauto Novaes, o tema da crença parece-me revestido de especial relevância. Em praticamente todas as reflexões reunidas no correr daquela longa duração, e para além dos assuntos específicos por elas considerados, encontra-se o registro de inúmeras apostas e expectativas. Cada um dos autores/conferencistas mobilizados deixou marcas opiniáticas fortes, por meio das quais a expressão de crenças foi legionária. Afinal, durante todo o tempo e por dever de ofício, refletimos a respeito de crenças alheias, no incontornável compasso significativo marcado pela métrica de nossas próprias crenças.

Em resumo, nada de estranho: por toda a parte e em todas as direções o engenho da crença poliniza a experiência dos humanos, sem negar abrigo aos que creem em nada crer. Um antigo preceito cabalístico sustenta que “a verdade não veio nua ao mundo, mas revestida com imagens e nomes[2]”. Imagens e nomes são, por definição, modos da crença: é esta que os move e configura os quadros de referência nos quais ambos fazem sentido. Por essa via, aprendemos que a adequação – ou inadequação – entre nomes e coisas dá-se pelas relações entre nomes e nomes, entre imagens e imagens.

Ainda que o termo crença tenha ficado um tanto confinado ao domínio e ao léxico das persuasões religiosas e/ou políticas, a palavra liga-se de um modo muito mais fundo aos mecanismos em parte insondáveis que nos atam ao mundo. Em outros termos, não há como preencher a demanda do sentido do mundo sem a operação de cariz drummondiano de um sentimento do mundo, invólucro maior da complexidade de nossas crenças e expectativas. Uma antropologia da crença, tal como inscrita no título deste ensaio, deriva de modo inevitável de uma crença precisa: a de que, para além da variedade dos atos de crer, sempre afetados por mutações e inércias presentes na inscrição histórica dos humanos, há ali algo de humanamente inerente, a indicar a presença e a força de uma dimensão invariável. Uma antropologia da crença – e não uma etnografia das crenças – tem como interesse cognitivo a investigação a respeito desse ato preciso, belamente inscrito na proposição de Michel de Montaigne de que o homem é um animal que crê.

Com efeito, se levarmos a sério – e não como boutade filosófica – a proposição de David Hume, inscrita no primeiro volume de seu Tratado da natureza humana (1739), de que nossa existência como humanos não nos permite parar de respirar, julgar e sentir, o tema da crença adquire forte dimensão antropológica, posto que fixado em nossa constituição básica. Para David Hume, um dos componentes centrais do terceiro aspecto indicado – sentir (mescla de sentimento e sensação) – é a presença nos humanos de um senso de pregnância com a experiência do mundo, cujo operador é a crença, tanto fixada na retaguarda do hábito quanto nos atos de imaginação e invenção.

Que as formas de descrever a experiência, assim como as crenças, sejam diversas, isto não elimina a precedência de um vínculo que sugere a força de crenças de natureza mais abissal. Em tal medida tectônica, a crença não está sustentada por – e depositada sobre – ideias ou formas de pensamento acessíveis de maneira direta pelo raciocínio e articuladas pela linguagem de modo manipulável e consciente. Ao contrário, o que o filósofo escocês procurou estabelecer foi a ligadura entre crença e o que designou como “um ato de natureza mais sensível que cogitativa”. Longe de enfraquecer o vínculo com a experiência da vida, a crença, como atributo natural, forneceria aos humanos, segundo Hume, um recurso mais estável do que os que poderiam ser proporcionados por “atos de pensamento”, por natureza diversos, contraditórios e, no limite, excludentes e reciprocamente refutativos[3].

Se à intuição humiana acrescentarmos a ideia, desenvolvida no século XIX pelo filósofo e psicólogo Alexander Bain – em seu instigante livro As emoções e a vontade, de 1856 –, de que a crença é, antes de tudo, uma disposição para a ação, o traço antropológico ali indicado abre-se a um nexo necessário com os temas da vontade e da ação[4]. Ao imaginarmos os humanos como animais ativos, há que considerar, segundo Bain, o tema da crença como um de seus atributos fulcrais, presente na disposição para a ação (vontade). Crenças, no entanto, são mais do que mapas cognitivos e práticos orientados para a ação, afetados por disputas simbólicas de toda sorte. Elas podem ser concebidas como sedes das sensações mais fundas de certeza. É no abrigo da crença – e não no cotejamento com a materialidade das coisas – que as sensações epistêmicas de verdade são usufruídas. Sensações – ou intuições – que dizem respeito às relações entre o sujeito e o seu próprio saber, em um espaço de interioridade distinto daquele que se estabelece entre o referido saber e seus objetos exteriores. Crer na verdade, neste preciso sentido, é uma condição necessária para que o sujeito a vivencie como tal, como caução necessária à convicção.

Neste ensaio, pretendo retomar alguns dos argumentos que desenvolvi, ao longo dos ciclos de conferências organizados por Adauto Novaes. Em praticamente todas as conferências que proferi e ensaios que escrevi no contexto dos ciclos, o tema da crença esteve presente. A evocação dos trinta anos do empreendimento parece-me boa altura para pôr em relevo – sem pretensão de sistematização – os fragmentos depositados em um tanto errático trajeto. Em particular, procederei à exumação de algumas intuições apresentadas nos ensaios “Crença, descrença de si e evidência”, publicado no volume Mutações: a invenção das crenças, em 2011, e “Da crença e da filosofia política”, publicado no volume Mutações: a experiência do pensamento, em 2010. Farei uso, ainda, do ensaio “Ceticismo, crença e filosofia política”, publicado no livro O processo da crença, concebido por Fernando Gil e por ele editado, em companhia de Pierre Livet e João Pina Cabral[5]. Em termos mais precisos, pretendo fixar e reunir o que julgo terem sido os passos fundamentais de meus argumentos a respeito do tema das crenças, que acabaram por me conduzir à ideia de uma antropologia da crença. Penso ser adequado fazê-lo nesta oportunidade, já que foi durante a série concebida e organizada por Adauto Novaes que os termos de minha reflexão ganharam expressão. Os passos que menciono serão compostos pela consideração das relações entre ceticismo e crença, entre crença e filosofia política e entre crença e evidência, seguidas de uma referência à dimensão antropológica da crença.

CETICISMO E CRENÇA

Uma das mais corriqueiras formas de apresentação do ceticismo, enquanto modalidade de filosofia, exibe-o sustentado na seguinte questão: em que condições é-nos dado crer em – ou, o que dá no mesmo, sustentar a veracidade de – uma proposição, seja ela lógica ou existencial? A retaguarda da pergunta sustenta-se na longa história filosófica do ceticismo, iniciada na Antiguidade e presente na Modernidade, como uma de suas (contra)vertentes filosóficas principais. Ao longo da história de seus argumentos, os céticos, em suas diferentes vertentes, têm sido representados como ocupantes do lugar de um operador de dúvida sistemática. Há, a despeito disso, uma relação particular entre a tradição do ceticismo filosófico e o tema da crença.

Interação especial e, sobretudo, complexa. Afinal, uma tradição filosófica que propõe em suas origens, no século III anterior à Era Comum, a suspensão do juízo – seja ele positivo ou negativo – a respeito que qualquer proposição que se pretenda verdadeira – e qual crença não o pretende? – acabou por abrigar um modo filosófico de valorização da crença como dimensão antropológica e constitutiva da ontologia do social. Da suspeita ao reconhecimento, cabe indicar, a seguir, os movimentos fundamentais que fixaram um modo cético de representar o tema da crença[6].

Da suspeita

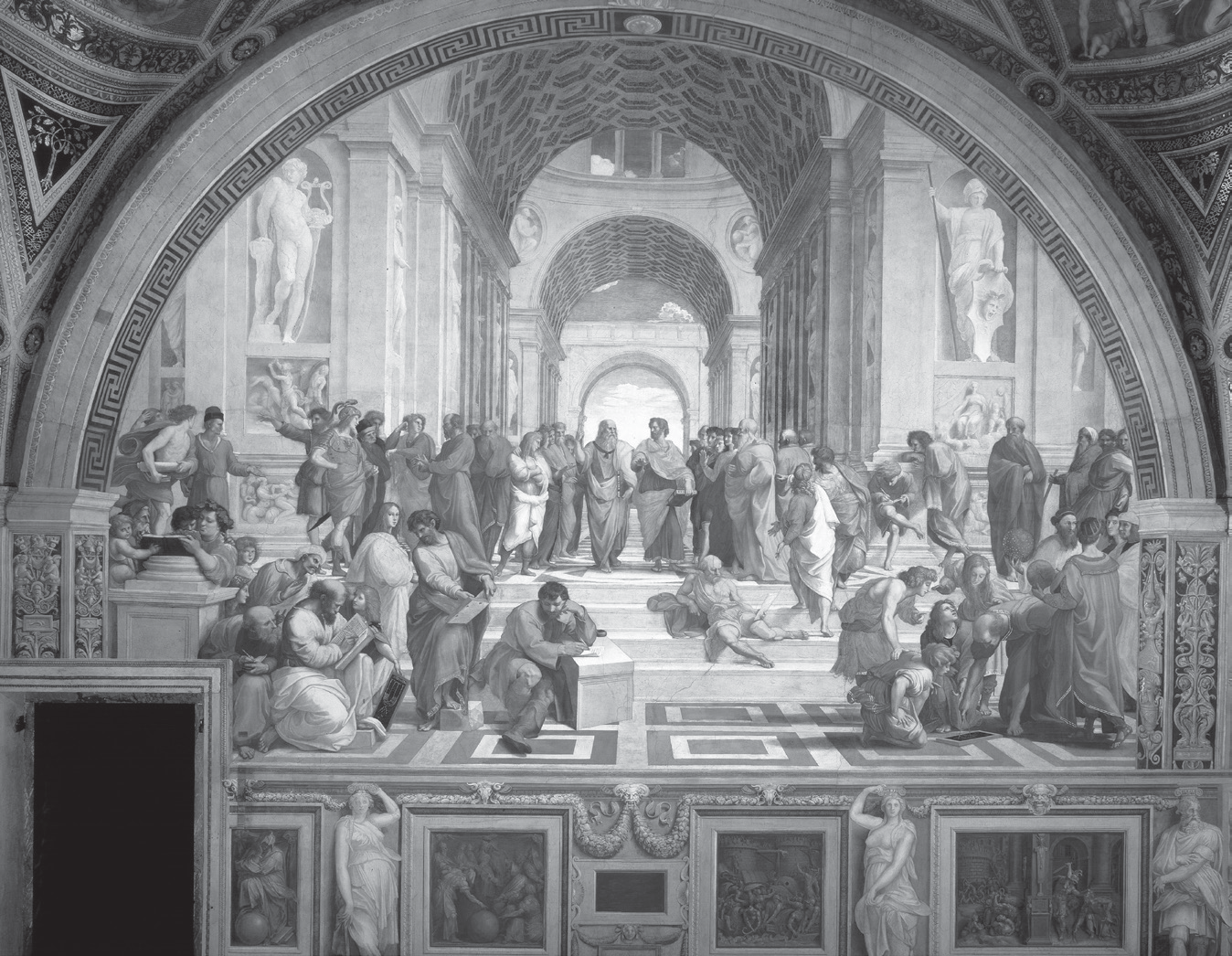

A primeira formulação cética a respeito das crenças, formulada na própria origem histórica dessa tradição, sustentou a possibilidade e a superioridade existencial de uma vida sem crenças. Diante da infindável querela humana a respeito da veracidade de dogmas e crenças, Sexto Empírico – nossa principal fonte de acesso aos textos e discussões do antigo ceticismo grego – apresentou como traço distintivo da disposição filosófica cética a prática da epoché – suspensão do juízo ou, simplesmente, suspensão. Tal atitude decorre do reconhecimento da vigência de um desacordo insuperável naquilo que podemos designar como o campo da certeza dogmática. Um campo cuja expressão pictórica magistral pode ser encontrada, na Modernidade, no afresco de Rafael Sanzio (século XVI), A escola de Atenas, no qual um conjunto disperso de filósofos é representado, cada qual com características próprias que revelam suas crenças filosóficas particulares e petrificadas, com o espaço central ocupado pela representação da mãe de todas as querelas, protagonizada por Platão e Aristóteles.

Rafael Sanzio, A escola de Atenas (1509-1510). Stanza della Segnatura, Vaticano.

Tal como se pode ver na imagem, as figuras dos dois pensadores – Platão composto a partir da fisionomia de Leonardo da Vinci – encenam uma funda disputa filosófico-ontológica: Platão, com a ajuda axilar do Timeu, aponta para os céus, enquanto Aristóteles, acompanhado de sua Ética, estende a palma de sua mão esquerda na direção do chão. Mais do que uma apresentação pictórica, a obra parece sustentar-se em um conjunto preciso de perguntas: Qual o fundamento de todas as coisas? Por onde começar a pensá-las? Onde, a morada do Ser? A obra fixa, ainda, em cores e imagens, com perícia e sem nenhuma inocência, os limites de uma querela insolúvel: aquela na qual os contendores nem sequer reconhecem a legitimidade de uma terceira parte, capaz de exercer juízo imparcial diante do que se disputa. Na verdade, não há solução satisfatória para as partes envolvidas, a ser proporcionada por intervenções arbitrais. Qualquer intervenção dessa natureza constituir-se-á, de modo necessário, como parte da querela, e não como sua solução ou sequer apaziguamento.

Coube aos céticos gregos a iniciativa da reflexão sistemática a respeito de cenários daquela natureza. Dada a natureza da divergência – protagonizada por sujeitos dotados de certeza inegociável com relação a suas verdades privadas e sectárias –, a epoché (suspensão) apresenta-se como modo especificamente cético de obtenção de felicidade, entendida como não perturbação (ataraxia). Vale dizer, pelo afastamento da perturbação, de cariz dogmático, inerente à obsessão de descobrir a métrica capaz de resolver todas as querelas e de distinguir assim erro e verdade. Uma forma de felicidade, a dos céticos, cuja passagem ao ato dar-se-ia na disposição de proporcionar aos portadores de dogmas uma cura pela palavra, de sua patológica obsessão em revelar a natureza última das coisas.

Que não se tome a atitude cética como inapetência filosófica ou opção pela atitude mais fácil. Ao contrário, o exercício da suspensão exige a observação do cenário no qual se dá a disputa entre sistemas de crenças, o que inclui a escuta do que cada um deles sustenta. É necessário que os argumentos em liça sejam examinados e ponderados, para que se obtenha como resultado o reconhecimento de que são equipolentes, ou seja, equivalem-se em suas pretensões de verdade. Com efeito, a inércia dogmática da compulsão à repetição de suas próprias certezas aproxima-se muito mais da posição menos trabalhosa, já que as principais questões apresentam-se como supostamente resolvidas. Por não professar doutrina a respeito da natureza última das coisas, os céticos não tinham o que opor aos diferentes sistemas que se apresentavam como doutrinariamente infalíveis. O que a eles ressaltava era a fisionomia de um grande desacordo, presente tanto nas doutrinas filosóficas como nas crenças em geral.

Não que não houvesse critério, por parte dos céticos, a respeito de como lidar com os assuntos da vida. O mundo dos fenômenos que nos envolvem e que compõem nossa experiência comum, segundo Sexto Empírico, constitui o critério cético por excelência[7]. A regra doutrinária dos céticos, se assim podemos dizer, prescreveu uma adesão ao mundo tal como nos aparece em comum, além da fixação em uma forma de vida, em conformidade com as regras ordinárias ali vigentes. Tal adesão, no entanto, é adoxástos – isto é, não derivada de doutrinas e opiniões. Ela, ao contrário, funda-se no sentimento e na afecção involuntária[8]. A decisão de considerar a vida ordinária (bíos) como critério decorre da própria atitude cética com relação à querela insolúvel entre dogmas e crenças – a diaphonía. Em tal atitude, está inscrita a definição cética clássica de crença. De modo esquemático, ela pode ser descrita pela seguinte sequência:

- o conflito entre dogmas e crenças é constituído por diferentes proposições a respeito da realidade última e não evidente (ádelon) das coisas;

- é impossível decidir que proposição envolvida na disputa é capaz de revelar tal realidade; tal possibilidade dependeria de um acesso humano direto a entidades não evidentes, para que sua efetividade pudesse ser cotejada com as diferentes proposições que sustentam poder descrevê-la tal como são;

- nesse sentido, a equipolência é o que resulta do confronto dos dogmas e das crenças: todos são igualmente plausíveis, mas não podem ser todos verdadeiros ao mesmo tempo;

- a equipolência conduz à suspensão (epoché);

- epoché é o meio de obtenção de ataraxia – ou estado de quietude ou ausência de perturbação (taraché) –, a forma cética da felicidade (eudaimonia).

Se epoché significa suspensão das crenças, o ideal pirrônico de uma vida boa parece ter sido o de uma vida sem crenças e sem dogmas. Por sua vez, ataraxia significa proteção com relação à disputa filosófica e dogmática. No entanto, mesmo em um estado de ataraxia completa, o cético é afetado por um outro tipo de taraché: a perturbação proveniente de bíos, a vida ordinária, ou dos common affairs of life, os assuntos corriqueiros da vida, para adotarmos a letra humiana. O modo de vida cético, nas palavras iniciais da mais conhecida obra de Sexto Empírico – as Hipotiposes pirronianas –, é constituído por quatro referências: seguir as normas da natureza, o impulso das paixões, as regras e hábitos ordinários e os recursos da téchne. O kriterion de verdade dos céticos é, portanto, constituído pelo mundo das aparências, que preenche os contornos da vida comum: em meio à variedade fenomênica da vida ordinária, circunscrita pelas paixões, pela natureza, pelos hábitos e pela téchne, o cético crê ser possível viver entre outros seres humanos sem sustentar nenhuma crença ou dogma[9]. O desejo dos primeiros céticos pirrônicos de não dar assentimento a crenças está bem gravado no célebre comentário feito por David Hume, muitos séculos depois, em sua Investigação sobre o entendimento humano:

Um estoico ou um epicureu desenvolvem princípios que não devem ser duráveis, mas que têm efeito sobre a conduta e os costumes. Mas um pirrônico não pode esperar que sua filosofia tenha uma influência constante sobre o espírito ou, se ela tivesse, que esta influência fosse benéfica para a sociedade. Pelo contrário, deve reconhecer, se quiser admitir alguma coisa, que toda a humanidade pereceria se seus princípios prevalecessem universal e constantemente. Todo discurso e toda ação cessariam imediatamente, e os homens ficariam em total letargia, até que as necessidades da natureza, não sendo satisfeitas, pusessem fim à sua miserável existência. Em verdade, não se deve temer demasiadamente um evento tão fatal. A natureza sempre é mais forte que os princípios[10].

Que o mais importante dos filósofos céticos modernos – e dos filósofos modernos tout court – tenha, no século XVIII, feito reparo tão severo aos argumentos originários da tradição à qual, de algum modo, pertence, isto sugere a presença de uma funda mutação, no campo do ceticismo, a respeito do significado e do papel das crenças na atividade prática e reflexiva dos humanos. Na verdade, tal variação de argumentos – entre a recusa e o reconhecimento da dignidade da crença – já estava presente no âmbito da reflexão desenvolvida pelos primeiros céticos, os mesmos que sustentaram o ideal de uma vida sem crenças. Em termos mais diretos, é possível reconhecer dois argumentos distintos sobre a crença, no universo do primeiro ceticismo: a crença enquanto expressão de assentimentos dogmáticos e a crença como componente da ontologia do social.

Do reconhecimento

A abordagem desenvolvida por David Hume a respeito do tema da crença, e sua inerência ao entendimento e ao comportamento humanos, liga-se, na verdade, a uma das vertentes já postas no debate cético originário. Nel mezzo del cammin, entre o antigo mundo grego e a Escócia do século XVIII, as reflexões de Michel de Montaigne (século XVI) e Pierre Bayle (século XVII) indicaram inflexão assemelhada[11]. Não é desprovido de interesse acompanhar a transição da ideia original – e talvez do ideal de uma vida sem crenças para a proposição do cético escocês de que a vida é impossível sem crenças. Temos, contudo, sinais de um paradoxo: como foi possível que uma mesma tradição intelectual – a do ceticismo produzisse respostas tão díspares a respeito de uma questão de tamanha substância? Filosofia surgida a partir do reconhecimento da grande querela que habita o continente da filosofia dogmática, o ceticismo não deixou de abrigar as suas próprias disputas. Uma delas – talvez a maior de todas – tem a ver exatamente com o tema da relação entre ceticismo e crença, e pode ser formulada a partir de uma pergunta: pode o cético viver de modo genuíno seu próprio ceticismo? Pergunta presente no debate recente, a partir de um importante artigo de Myles Burnyeat: “Can the skeptic live his skepticism?”[12].

Sem percorrer os meandros dessa querela particular, pretendo sugerir que o argumento cético mais relevante para considerar o tema da crença indica o inelutável dos atos de crer, a despeito da defesa clássica de uma forma de vida “adoxática”, sem opiniões e crenças. Tal sugestão implica a consideração de um outro modo cético de definir e lidar com as crenças.

O tratamento alternativo pode ser encontrado em um conjunto de argumentos – os Dez Modos de Enesidemo –, desenvolvidos pelo pensador cético antigo de mesmo nome e glosados na obra de Sexto Empírico, concebida no século III e já aqui referida, os Esboços do pirronismo (Hipotiposes pirronianas). Os Dez Modos, ou argumentos, formam um conjunto de situações tipificadas segundo um modelo comum, nas quais a suspensão do juízo aparece como necessária. Em todos os modos apresenta-se o mesmo problema filosófico, qual seja, o da relatividade de nossas percepções e juízos, sustentada por uma diversidade de circunstâncias que os afetam. A depender de uma determinada circunstância em que nos encontramos, nosso juízo inclina-nos a sustentar uma proposição, digamos, X a respeito do caso em questão; uma vez alterada a circunstância, e diante do mesmo caso posto sob nosso juízo, somos conduzidos a validar a proposição Y, de direção inversa. E já que não temos como decidir acerca da melhor circunstância de observação sobre o caso, a suspensão do juízo se impõe, a respeito das proposições apresentadas[13].

A estrutura lógica comum dos Dez Modos foi formalizada da seguinte maneira por Julia Annas e Jonathan Barnes[14]: (i) x parece ser F em S; (ii) x parece ser F* em S*; (iii) não temos como preferir S a S* ou vice-versa; (iv) não temos como afirmar e nem como negar que x seja realmente F ou F*. Sendo que x é um fenômeno qualquer; F e F* são os modos pelos quais x aparece ou significa ao observador; S e S* são as circunstâncias

nas quais x aparece, respectivamente, como F ou F*.

Para os fins desta análise, importa considerar o décimo argumento do decálogo de Enesidemo. O assim chamado 10º Modo de Enesidemo, utilizado no século XVI por Michel de Montaigne, em sua Apologia de Raymond Sebond, pode ser considerado como o argumento antietnocêntrico do ceticismo. De acordo com sua formulação, há entre as sociedades humanas uma ampla variedade de formas de vida, baseadas em diferentes hábitos, leis, dogmas e crenças lendárias (mitiké písteis). É de notar que, em gritante oposição ao espírito etnocêntrico coevo de Heródoto – para quem os egípcios negavam em todas as suas práticas sociais as regras básicas da humanidade –, Enesidemo apresenta seu argumento como uma forma de veto a qualquer juízo intercultural[15]: cada uma das formas de vida humanas aparece como “verdadeira” em seus próprios termos; nenhuma delas poderia ser tomada como critério para a refutação de outras formas de vida[16].

No argumento de Enesidemo, písteis e dogmata – crenças e dogmas – aparecem como componentes ordinários e necessários da vida social, e não como modos patológicos da cognição dogmática. Trata-se de forças operativas, definidoras de padrões de sociabilidade: os motivos das ações humanas derivam de um repertório posto por valores e determinações inscritos no campo da crença e do dogma. Crer em uma divindade comum ou em uma regra moral, por exemplo, afeta de modo decisivo a forma da sociabilidade. Nesse sentido, e contrariando a letra da disposição cética original – o ideal de uma vida sem crenças –, tudo indica ser impossível não possuir crenças, mesmo para um cético. Mas, qualquer que seja o padrão de apego que um cético mantém com as crenças ordinárias, uma questão mais importante subsiste: qual a diferença entre os dois tipos de dogmata mencionados acima?

Em um sentido, digamos, técnico, não há distinção entre dogmas e crenças que o cético evita na arena filosófica e os que ele reconhece no domínio da bíos: em ambos os casos, trata-se de assentimentos com valor de verdade a proposições não evidentes. A distinção parece residir antes no modo pelo qual dogmas e crenças são produzidos, e não em suas características intrínsecas como tipos de assentimento: se derivam da busca idiótica por entidades não evidentes, voltada para fixar uma forma não ordinária de verdade, devem ser alvos preferenciais da inspeção crítica cética; se são produtos seculares do tempo e da história – portanto, sacramentados pelo uso e pela repetição –, é imperativo reconhecer que sem eles a vida é impossível: eles constituem o núcleo normativo das formas de vida.

O hálito do argumento de Enesidemo a respeito das crenças pode ser sentido nos Ensaios de Michel de Montaigne, um dos principais móveis e expoentes da crise pyrrhoniènne aberta nos séculos XVI e XVII[17]. À percepção de que as crenças são componentes compulsórios da vida social, Montaigne acrescenta um novo aspecto, ausente das fabulações céticas originais: a crença religiosa é apresentada como indemonstrável em termos racionais, já que repousa exclusivamente sobre a fé, proposição de sabor heterodoxo para ouvidos escolásticos. O fideísmo, na verdade, foi um tema central na literatura cética, de Montaigne a Pierre Bayle, tendo estado, ainda, presente entre os libertinos eruditos do século XVII[18].

Graças a David Hume, a forma filosófica do fideísmo recebe uma versão fortemente secularizada no século XVIII. Com efeito, a equivalência entre crença e oxigênio – claramente estabelecida por Hume no paralelismo que propõe entre os atos de julgar e de respirar, no primeiro volume do Tratado – indica, a meu juízo, a força de um operador que pouco deve ao calmo e ponderado escrutínio da razão. De modo ainda mais forte, a opção por uma vida sem crenças, de acordo com Hume, é uma impossibilidade psicológica: não nos é dado, simplesmente, deixar de crer. O limite, se calhar, é sustentar a crença de que nada cremos. Tal inclinação, contudo, consiste na abertura de um caminho real para a melancolia filosófica e o delírio. Essa última expressão descreve, em notação humiana, o estado de espírito do filósofo contaminado pela false Philosophy, isto é, pela busca de fundamentação racional e de uma forma de linguagem intocados pelos hábitos cognitivos e expressivos da vida comum, habitados e movidos pela crença.

A crença, como força disseminada no plano da vida comum, apresentaria dois componentes essenciais, e como tal fixados nos argumentos humianos: (i) a presença da crença é condição necessária para a sociabilidade; (ii) a história é o campo de ocorrência das crenças, vale dizer, a circunstância na qual elas são definidas e se cristalizam.

Mais do que isso, no entanto, as crenças estão dispostas em uma teia complexa baseada em algumas crenças naturais essenciais. O conteúdo de algumas crenças pode transformar-se com o tempo e com os usos, mas parece haver características fixas que constituem as crenças naturais essenciais. Esse ponto, tal como já indicado, será considerado no correr deste ensaio. Antes, porém, cabe explorar uma hipótese possível a respeito do processo de invenção de crenças.

CRENÇA, SOCIABILIDADE E FILOSOFIA POLÍTICA

Da crença e de sua fixação na vida social (uma fábula aristotélica)

Muitos fatores podem ser identificados como fontes das crenças que habitam nossa experiência ordinária. Um dos modos mais clássicos e engenhosos de descrever o trabalho da crença sobre as ações humanas pode ser encontrado na teoria dos entimemas, desenvolvida por Aristóteles em algumas de suas obras centrais. Vale a pena um rápida inspeção nos argumentos aristotélicos a respeito, já que demonstram o interesse antigo de compreender os modos pelos quais crenças – como imagens de mundos fixadas em lugares-comuns – são produzidas e tornadas efetivas na configuração da experiência humana.

Um bom ponto de partida para tal pode ser encontrado na obra Analíticos posteriores, na qual Aristóteles afirma que todo ensinamento e aprendizado intelectuais têm por base algum conhecimento já existente. A antecedência do já conhecido impor-se-ia a qualquer forma de argumento, seja ele de natureza indutiva ou dedutiva, “pois os dois tipos produzem seus ensinamentos através daquilo que já temos consciência, o primeiro toma como base de suas premissas homens que as apreendem, o segundo provando o universal através da clareza do particular[19]”.

O que vigora para os argumentos lógicos, vale para os argumentos retóricos, aqueles que incidem sobre assuntos práticos, morais e políticos: de qualquer modo, o que já é conhecido de antemão manifesta-se na argumentação, seja através de exemplos – modalidade retórica indutiva –, seja por entimemas – modalidade retórica dedutiva. Os entimemas, assim como os exemplos, são apresentados como procedimentos usuais da vida cotidiana. No entanto, na experiência humana ordinária haveria nítida preferência pelos modos de argumentação baseados em exemplos, em detrimento daqueles derivados de entimemas. As razões para tal inclinação devem-se tanto a características desses modos de argumentação como a traços ordinários da conduta humana. As dificuldades do entimema são explicadas por Aristóteles do seguinte modo: “entimemas são provas baseadas em princípios gerais, com os quais estamos menos familiarizados do que com o particular[20]”. No caso dos exemplos, as inclinações humanas naturais facilitariam a sua eficiência para fins de argumentação, já que “conferimos maior credibilidade à evidência apoiada por muitas testemunhas, sendo que exemplos e histórias apresentam evidência, enquanto provas e testemunhos podem ser facilmente obtidos. Além disso, apraz aos homens saber de coisas assemelhadas, e os exemplos e as histórias apresentam semelhanças[21]” (ênfase minha).

Na passagem citada, emerge com clareza uma representação da natureza indutivista e analógica do conhecimento ordinário. A preferência por exemplos manifestaria uma opção pelo mesmo, pela repetição. Se imaginarmos um primado absoluto do exemplo como modalidade de cognição, o quadro configuraria uma situação tanto liminar como curiosa: exemplos passariam a ser tomados como referências diante das quais os humanos estabeleceriam relações puramente analógicas. Dada a fragmentação da experiência cotidiana, haveria uma outra ordem exemplar como recurso de orientação, igualmente fragmentada, cujas conexões com o mundo factual dar-se-iam de modo biunívoco: a cada particular factual corresponderia um particular exemplar – um exemplo a ser imitado ou evitado. Tal seria a constituição epistemológica de um mundo absolutamente exemplarista.

O mundo revelado por outra obra de Aristóteles, a Retórica, excede os limites da analogia e do exemplarismo, como formas de fixação de verdades e de orientações para a vida. Nesse novo âmbito, Aristóteles trata dos modos de persuasão, entendida esta como um tipo de demonstração que tem como executor um orador, a proceder através de entimemas, para o estagirita a mais efetiva forma de persuasão[22]. Os entimemas são modos de argumentação dotados de finalidades práticas. Em outra passagem da Retórica, Aristóteles indica de modo mais preciso a propriedade central dos entimemas: trata-se do modo de aplicação de lugares-comuns genéricos a situações particulares, por meio de demonstrações. Em outros termos, os objetos apropriados das deduções retóricas são as coisas a respeito das quais dizemos que os lugares-comuns se aplicam. Vale dizer, situações de fato que exigem decisão ou escolha, para as quais a orientação normativa dos lugares-comuns opera como recurso cognitivo. Na letra aristotélica, os lugares-comuns aplicam-se igualmente a questões ligadas à conduta correta, à ciência natural, à política e “a muitas disciplinas que diferem em espécie[23]”. Os lugares-comuns constituem as premissas maiores para o raciocínio dedutivo inscrito na lógica dos entimemas. Com efeito, a eficácia para fins práticos do uso do entimema depende da utilização apropriada do lugar-comum que lhe serve de premissa. Em passagem subsequente, Aristóteles afirma que as premissas dos entimemas são máximas. A máxima, por sua vez, é definida do seguinte modo:

A máxima é uma afirmação geral que, certamente, não se aplica a casos particulares, como, por exemplo, não referir que tipo de pessoa é Ifícrates, mas a universais […] só as que envolvem ações e que podem ser escolhidas ou rejeitadas em ordem a uma determinada ação[24].

Alguns pontos devem ser fixados para o bom entendimento do que “fazem” os entimemas. Trata-se, antes de tudo, de operadores dedutivos fundamentais para a argumentação e para a persuasão, por meio dos quais máximas ou lugares-comuns revestem simbólica e normativamente os fatos dispersos da vida. Como não poderia deixar de ser, sua área de incidência é a dos assuntos práticos, ligados à conduta social e à escolha de cursos de ação. Dessa forma, os entimemas podem ser entendidos como procedimentos da vida cotidiana com os quais contamos para enfrentar os dilemas e os imperativos da escolha social.

Aristóteles buscou no texto da tragédia Medeia, de Eurípedes, um exemplo para mostrar o modo de operação de um entimema. Na referência, distingo o que seria a máxima do entimema e sua conclusão.

Máxima:

“Nunca deve o homem, que por natureza é sensato, Ensinar seus filhos a ser demasiadamente sábios.”

Conclusão:

“Isso os torna preguiçosos, e faz com que colham A inveja hostil dos cidadãos.”[25]

No exemplo, resulta claro que o conteúdo da máxima é preenchido por uma crença genérica – qual seja, a de que a transmissão da sabedoria dos pais para seus filhos deve se dar de modo parcimonioso e equilibrado –, que, se não observada, produz cenário não virtuoso. Pela sequência retirada de Eurípedes, a crença-lugar-comum exibe força persuasiva pela ostensão dos efeitos possíveis de sua não observância. Com base no exemplo, é possível sustentar que a lógica dos entimemas é um dos operadores centrais da dispersão das crenças: por seu intermédio, crenças fixam-se nas escolhas sociais e tornam-se hábitos de ação e não apenas vagas proposições gerais.

No livro II da Retórica, Aristóteles, depois de enumerar extensa listagem de lugares-comuns, estabelece que as premissas dos entimemas derivam de três fontes principais: (i) juízes ou aqueles que gozam de reputação[26]; (ii) pertinentes a maior parte das vezes; (iii) premissas necessárias[27].

Entimemas possuem, ainda, presença privilegiada em argumentos produzidos em contextos políticos[28]. Sua produtividade pode ser conectada à experiência coletiva vivida por uma comunidade política possível, como algo equivalente aos significados que viriam a ser atribuídos, no século XVIII, por David Hume ao hábito e por Edmond Burke à tradição.

Entre os 28 lugares-comuns adequados à construção de entimemas probativos (positivos, e não refutativos), considerados por Aristóteles no livro II da Retórica, um em particular diz respeito a uma dimensão claramente política. Trata-se dos lugares-comuns baseados em ideias correlatas, apresentados do seguinte modo:

Se praticar uma ação bela e justamente pertence a um dos termos, o cumpri-la pertence a outro; e se uma pessoa tem o direito de dar ordens, a outra tem-no de as cumprir; por exemplo, o que disse Diomedonte, o coletor de impostos: “se para vós não é vergonhoso vender, também para nós não é vergonhoso comprar”[29].

Os pares deu/recebeu e certo exigir obediência/certo obedecer à exigência, simétricos e inversos, podem ser percebidos como núcleos de entimemas destinados a estabelecer obrigações políticas. Vale dizer que tal lugar-comum pode ser tomado como núcleo de crenças de reciprocidade. Isso permite derivar que os entimemas incidem sobre a constituição tanto de hierarquias políticas como de modos de associação. Apresentam-se, portanto, como mecanismos fundamentais de instituição de ordem e de previsibilidade.

A ordem social, nos termos da Retórica, é produzida através da argumentação. Esta, por sua vez, é construída tendo como lastro uma estrutura significativa, composta por miríades de crenças, que se atualiza através de exemplos e entimemas. Através dos entimemas, a ordem dos humanos produz-se e reproduz-se por meio de permanente conexão entre máximas geradas pelo passado e dilemas e decisões impostos pelo presente. Se a história da humanidade, tal como queria Jorge Luis Borges, é a história de algumas metáforas, é através dos entimemas, que conectam passado e presente e projetam-nos no futuro, que a experiência humana pode ser vista como dotada de historicidade. O sentido e o absurdo do experimento humano resultam dessa infrene produtividade das crenças fixadas em expressões de lugares-comuns.

Da crença e da filosofia política (uma fábula tocquevilliana)

São muitas as fontes possíveis para a crenças, fixadas nos lugares-comuns que (des)orientam nossa errância pela vida. Tradição e religião, por certo, possuem lugar cativo na fábrica das crenças. Impossível isolar apenas uma dimensão, ou aspecto da atividade humana, como fonte principal da invenção e da disseminação das crenças. A menção à Retórica de Aristóteles indicou a presença dos lugares-comuns e dos entimemas como elementos presentes na configuração do espaço político. Tal presença introduz na vida ordinária uma modalidade particular de crença, que diz respeito ao desenho normativo e institucional das comunidades humanas. De modo mais nítido, entre diversas fontes possíveis para o processo da crença, a tradição da filosofia política pode ser percebida como um de seus aspectos nobres, no que diz respeito tanto à invenção e simulação de crenças como à sua disseminação.

A crenças são a um só tempo condições necessárias para a história e resultado da produtividade desta última. A presença da tradição da filosofia política nesse processo de invenção de crenças indica a operação de uma forma de pensamento antecipatório – modalidade específica de efeito alucinatório[30] –, mais do que produto ou efeito de configurações históricas anteriores e “objetivas”. Se a ideia de efeito antecipatório for levada a sério, as formas de validação da filosofia política deslocam-se de um eixo puramente mimético e referido a contextos supostamente objetivos e devem considerar seu aspecto produtivo, qual seja, o da capacidade de introduzir no mundo crenças e valores potencialmente configuradores de futuros possíveis. Em outros termos, a filosofia política teria como atributo básico não a produção de efeitos de conhecimento, mas sim de atos de crença.

A expressão filosofia política neste ensaio, e em outros que escrevi a respeito, pretende designar um campo reflexivo composto por diversas e conflitantes imagens da vida social – do que ela é e do que deverá ser. Em outros termos, trata-se de um modo de suplementação simbólica e imaginária da experiência, fundado em crenças de natureza diversa: antropológicas, ontológicas, políticas, morais, retóricas. Em chave convergente, a filosofia política pode ser percebida como antecâmara da passagem ao ato das crenças de suplementação para a configuração da vida prática, através da ação e da vontade.

De modo menos abstrato, pretendo argumentar em defesa da suposição acima apresentada, utilizando parte da reflexão desenvolvida pelo filósofo político francês Alexis de Tocqueville, em seu clássico e monumental livro Antigo Regime e a revolução, se calhar a principal obra de análise histórica e sociológica produzida no século XIX, dotada de sensibilidade incomum para aspectos fixados no campo da história intelectual. A meu juízo e em termos mais diretos, trata-se de uma brilhante percepção do papel da filosofia política na conformação de sistemas de crenças e paradigmas de ação social. Com Tocqueville aprendemos que se as ideias e as crenças possuem um contexto histórico que viabiliza o seu aparecer, são elas a definir o contexto da ação humana: os humanos, quando agem, não consultam os fatos, mas sim os seus significados, revelados por seus sistemas de crenças. Tais sistemas possuem imensa relevância, já que fixados na imediaticidade das ações humanas, e não em causas remotas e reconstituídas pela análise histórica ex post.

A breve menção ao clássico de Tocqueville tem por objetivo destacar este aspecto preciso: o da produtividade de crenças, inscritas no campo da filosofia política, na configuração da experiência da história. Em termos mais diretos, penso que O Antigo Regime e a revolução pode ser considerado obra paradigmática a respeito dos efeitos de decantação da filosofia política – e das crenças que ela inventa e dissemina – sobre a fábrica do social. No primeiro capítulo do livro III da obra mencionada, Tocqueville descreve a gênese e as implicações de uma forma de pensamento predominante na França do século XVIII, marcada por forte contraste com os hábitos mentais e práticos dos ingleses[31]. O argumento central foi adequadamente sumarizado pela síntese realizada pelo teórico social Raymond Boudon:

Em O Antigo Regime e a revolução, Tocqueville observa que os intelectuais franceses possuem mentalidade mais abstrata que os ingleses. O pragmatismo dos últimos, notadamente em assuntos políticos, contrasta com os planos abstratos e gerais de reformas propostos pelos franceses. Tocqueville explica tal diferença pela maior distância que os intelectuais franceses mantêm dos assuntos públicos. Essa distância, de acordo com Tocqueville, tem como consequência a pouca atenção dada pelos filósofos franceses às dificuldades práticas de aplicação de seus planos de reforma social. Neste mesmo sentido, torna-se mais fácil para eles manter distância com relação à situação de fato existente e submeter as instituições públicas a uma crítica global e severa[32].

Nos termos do próprio Tocqueville, sua reflexão tem por finalidade descobrir como os “homens de letras” franceses se tornaram, no século XVIII, “de fato os principais homens políticos de seu tempo”. O fenômeno aparece aos seus olhos como inusitado, pois embora os intelectuais franceses não tivessem, como os alemães, preferência por um total alheamento da política, eles não se comparavam aos ingleses, vinculados aos negócios ordinários da administração. Entre a filosofia pura dos alemães e o experimentalismo dos ingleses, os filósofos franceses teriam estabelecido uma curiosa agenda especulativa. Nela constavam os seguintes itens principais: origem das sociedades e suas formas primitivas; direitos primordiais dos cidadãos; relações naturais e artificiais dos homens; erros e legitimidade dos costumes e princípios das leis[33].

A diversidade de respostas dadas pelos filósofos franceses do século XVIII a tais questões, para Tocqueville, não impedia a operação de uma convergência de base: “Pensam todos que convém substituir regras simples e elementares extraídas da razão e da lei natural aos costumes complicados e tradicionais que regem a sociedade de seu tempo[34]”. Posta nesses termos, a solução dos filósofos implicava forte crítica à epistemologia da vida ordinária, tradicionalmente marcada pelo costume de conferir validade a entimemas e lugares-comuns, ambos com fundamento na tradição. Para Tocqueville, a resposta dos filósofos teria constituído a filosofia política do século XVIII.

Dada a estrutura nuclear da argumentação dos filósofos, qual teria sido a sua gênese? Por quais processos teriam os filósofos adquirido “noções tão opostas àquelas que ainda serviam de base à sociedade de seu tempo[35]”? Uma das primeiras indicações diz-nos que as “regras simples e elementares da razão” foram geradas pela “contemplação da sociedade”. Trata-se de um ponto forte, pois Tocqueville atribui à contemplação um caráter completamente distinto daquele conferido à experimentação. Enquanto esta implica envolvimento com os assuntos práticos e ordinários, aquela é marcada por uma relação puramente estética e imaginativa com o mundo, a ser configurado segundo padrões derivados de uma perspectiva belamente designada por Arthur Lovejoy como otherworldliness[36].

Da pura contemplação, os filósofos teriam derivado a “ideia de igualdade natural das condições”. O trajeto de construção dessa premissa geral é descrito por Tocqueville do seguinte modo:

Vendo tantas instituições irregulares e estranhas, oriundas de outros tempos, que ninguém tentara harmonizar entre si ou acomodar com as novas necessidades e que pareciam eternizar sua existência após terem perdido a sua virtude, os filósofos ficaram desgostosos com tudo que era antigo e com a tradição, o que os levou naturalmente a querer refazer a sociedade de seu tempo conforme um plano inteiramente novo, que cada um esboçava à única luz da razão[37].

A situação do filósofo aparece afetada por um “afastamento quase infinito da prática”, o que resulta em ausência de freio para suas “paixões instintivas”: a razão é faculdade perversa, se cultivada por atores sociais disfuncionais, não integrados aos papéis sociais da sociedade tradicional. Ela aqui aparece como nada mais do que uma paixão instintiva inimiga da prudência e da tradição.

Mas a gênese da razão enquanto recurso político destrutivo não repousa apenas na capacidade contemplativa e na inutilidade prática dos filósofos. Tocqueville acrescenta uma interessante teoria que conecta as seguintes dimensões: governo despótico, redução das margens de experimentação social e proliferação de filósofos racionalistas. “[…] a total ausência de liberdade política fez com que [os filósofos] ignorassem o mundo dos negócios […]. Faltava-lhes, portanto, este conhecimento superficial que a visão de uma sociedade livre e o eco de tudo que nela se comenta dão até àqueles que menos se preocupam com o governo.[38]”

O despotismo ao reduzir as margens possíveis e legítimas de experimentação teria reduzido o leque de alternativas: ou a obediência pelo medo ou o delirium filosófico descrito por David Hume, em seu Tratado da natureza humana. A opção dos homens de letras teria se orientado pela última alternativa, com a diferença de que na descrição de Tocqueville a melancolia filosófica não aparece como tal, mas sim transmutada em arrogância e princípio ativo. O delirium dos filósofos descritos por Tocqueville tem por endereço o espaço público, e sua eficácia é tão maior quanto maiores forem as dimensões da destruição das crenças tradicionais e sua capacidade de disseminar crenças que sustentem a necessidade de reconfiguração social.

Se os filósofos participassem “como outrora do governo dos estados gerais; se se ocupassem ainda diariamente da administração do país nas assembleias de suas províncias”, enfim, se não houvesse despotismo, “teriam conservado um certo hábito dos negócios que os teria prevenido contra a teoria pura”[39]. A consistência do contrafactual é dada pela consideração do caso inglês: os ingleses mudaram “gradativamente pela prática o espírito das antigas instituições sem destruí-las”. A única liberdade concedida pelo despotismo seria a de “filosofar quase sem coação sobre a origem das sociedades, sobre a natureza básica dos governos e sobre os direitos primordiais do gênero humano[40]”.

Os efeitos do racionalismo político e social dos filósofos não ficaram contidos nos limites restritos da República das Letras. Na verdade, tiveram incidência significativa sobre as bases cognitivas da vida comum, com efeitos fortes sobre o comportamento dos atores sociais. Ao analisar os cadernos preparados pelos três estados para a reunião geral de 1789, Tocqueville viu “com uma espécie de temor” que o somatório das demandas feitas significava a exigência da “abolição sistemática e simultânea de todas as leis e todas as práticas em uso no país[41]”. Os agentes sociais, tal como os filósofos, foram tomados por uma espécie de fascínio pela “política literária”: qualquer interesse afetado pela “prática cotidiana da legislação”, ou qualquer descontentamento, passaram a implicar adesão a postulados metafísicos de interpretação da sociedade: “não houve um contribuinte lesado pela desigual distribuição das talhas que não se animasse com a ideia de que todos os homens devem ser iguais[42]”.

A adesão à razão como modalidade cognitiva privilegiada desqualifica para Tocqueville os modos tradicionais de argumentação e de reprodução simbólica da sociedade. A esse respeito a passagem a seguir é significativa: “até esqueceram a máxima que seus antepassados exprimiam quatrocentos anos antes, na linguagem ingênua e enérgica daquela época: por requerer franquias e liberdade em demasia acaba-se chegando a uma servidão por demais grande[43]”.

A máxima citada é um perfeito lugar-comum, semelhante aos estudados por Aristóteles na Retórica. Tocqueville aqui demonstra como a ação política orientada pelas novas modalidades de crença desconsidera a precedência de entimemas tradicionais. Estes passam a ser percebidos como perpetuadores de situações particulares de irracionalidade e, desta forma, como agentes singulares da desrazão.

Os revolucionários franceses, para Tocqueville, ter-se-iam, ademais, afastado de modo completo de seus equivalentes benévolos, os revolucionários americanos e ingleses. Estes, na verdade, poderiam ser representados como “bons” revolucionários, seguidores de entimemas tradicionais: “Estamos muito longe do respeito dos ingleses e americanos para com os sentimentos da maioria de seus concidadãos. Neles a razão é orgulhosa e segura, mas nunca insolente, e assim levou-os à liberdade ao passo que a nossa [revolução] só inventou novas formas de servidão[44]”.

Dá-se, dessa forma, um novo padrão de tratamento dos assuntos públicos, tanto por parte dos filósofos como pelos diferentes agentes sociais: o mais puro dedutivismo, como modo de disseminação de crenças. Seu conteúdo substantivo pode ser apresentado como a combinação das seguintes dimensões: atração por teorias gerais, sistemas completos de legislação e uma simetria exata das leis; desprezo para com os fatos existentes; confiança na teoria; vontade de refazer a constituição inteira de acordo com as regras da lógica.

Tais dimensões podem ser percebidas como a prefiguração de um sistema de crenças. Com efeito, o que Tocqueville narra, com evidente aversão, são os efeitos – e a eventual vitória – dessa simulação de crenças sobre as crenças até então ordinárias e tidas como naturais. Creio, enfim, ser este um dos processos que implantam na vida ordinária os mitiké písteis do 10º Modo de Enesidemo. Processo pelo qual a filosofia política, em virtude de sua decantação sobre a experiência da vida comum, aparece como, ao menos, coadjutora de um novo sistema de crenças, vale dizer, de uma nova forma de vida.

CRENÇA E EVIDÊNCIA [45]

Um dos modos de argumentação frequentes na narrativa de Tocqueville consiste na oposição entre duas maneiras de pensar, diferenciadas por sua retaguarda nacional: a filosofia metafísica dos franceses versus a filosofia prática dos ingleses. Estes teriam sido marcados pelo predomínio do que W. H. Greenleaf, em livro notável, designou como a teoria política do empirismo, para a qual o papel da experimentação e o da orientação prática, desde os ensaios de Francis Bacon, aparecem como molas propulsoras para a filosofia pública[46]. Por essa via, é possível vislumbrar uma modalidade de filosofia política na qual opera um sistema de crenças compatível com a premissa maior do primado da experiência. O exemplo francês, aqui trazido pelo crivo crítico de Tocqueville, indica a presença de modalidade simetricamente oposta de filosofia política, para a qual a dimensão da experiência deve estar subordinada à evidência racional. Esta, por sua vez, deriva de uma intuição filosófica que se supõe operar a partir de ideias claras e distintas, anteriores à experiência prática, postas como condição epistemológica necessária para que a própria observação da experiência tenha lugar.

Um modo possível, entre muitos, de considerar a presença da evidência na filosofia política e, por consequência, no processo de fabricação de crenças é a observação do que disse Thomas Jefferson, na Declaração da Independência norte-americana, em 1776: “Consideramos essas verdades autoevidentes: que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca de felicidade[47]”.

Independentemente do contexto histórico, é notável no texto de Jefferson a presença de uma linguagem da evidência. Ao tomar aqueles valores como autoevidentes – tal como o fizera John Locke cerca de um século antes – Jefferson está a indicar a presença e a força de verdades autovalidadas, a dispensar, portanto, modalidades de confirmação pelas vias da prova, da demonstração e da persuasão.

Tais suposições, por certo, escapam à prova, já que a exigência básica desse modo de fixação da verdade é a possibilidade de um ajuste entre juízo e experiência – linguagem e mundo ou palavra e coisa –, pela clara exibição de ambos, como condição de consistência. No limite, para provar o argumento de Jefferson, eu teria que testemunhar e dar a ver a todos a ação direta do Criador, para atestar o que dela resultou. Com efeito, o suporte referencial da premissa de Jefferson é a crença na precedência de uma ação generalizada de uma divindade, como condição de existência do mundo. O que seria uma prova, transfigura-se na mobilização de uma crença – existência divina – para sustentar outras crenças – os efeitos da ação de tal divindade sobre a vida dos humanos.

A inaplicabilidade da demonstração, para fixar a verdade do texto de Jefferson, parece-me igualmente óbvia. Uma demonstração dá-se ou não. Tem que ser dotada de uma força tal que, uma vez posta, seus impactos são tais que a imagem de um cenário distinto daquele que ela fixa torna-se impossível. Tomo aqui como exemplo possível uma demonstração geométrica, que ao chegar a termo faz com que enunciados alternativos a respeito do problema examinado tornem-se evidentemente falsos. Jefferson, por certo, pode manifestar sua crença com todo vigor e atribuir a sua origem ao que desejar, mas, em termos rigorosos, não pode demonstrá-la. Ele não seria capaz de mostrar que o seu oposto é necessariamente impossível.

Resta-nos o modo de fixação da verdade via argumentação. Essa é a forma disponível e usual de decantação de enunciados políticos e morais. Com efeito, a afirmação de verdades autoevidentes só passa ao ato se esforços de argumentação dela decorrerem. Tal aspecto, porém, diz da relação desse discurso com o mundo para o qual ele se dirige, mas oblitera uma questão grave: como Jefferson sabe disso? Em outra linguagem, como passar dos enunciados na terceira pessoa – há direitos universais – para o da primeira pessoa – eu sei que há direitos universais?

Thomas Jefferson nunca foi filósofo. Escolhi-o como exemplo filosófico exatamente por essa razão. Com ele dá-se uma passagem possível da evidência para a experiência, através da apresentação de um sistema de crenças. Vejamos o ponto. Jefferson poderia ter apresentado, com os mesmos propósitos prosélitos, a mesma proposição de modo um tanto deflacionado. A ver, pela seguinte simulação: (i) nós acreditamos que haja um Criador que deu origem aos seres humanos como iguais entre si, e com direito à vida, à felicidade e à liberdade; (ii) nossa revolução tem como pontos programáticos a defesa do direito do povo americano à vida, à felicidade e à liberdade.

Em nenhum dos enunciados vê-se a operação de princípios da evidência. O primeiro deles caracteriza-se pela afirmação de uma crença, com a indicação do caminho de suas consequências, nos termos exatos e já aqui referidos de Alexander Bain, que associa o tema da crença à intenção, vontade e ação. O segundo enfatiza a dimensão histórica e local do movimento que afirmou aqueles valores. Em ambos os casos não há operadores de universalização.

Pelo contraste, pode se ter uma ideia da potência do pensamento da evidência, mobilizado por operadores de universalização. No texto de Jefferson e no vocabulário dos Direitos do Homem emanados da Revolução Francesa, os operadores são claros: “homem”, “qualquer homem”, “todos os homens” etc. Há, pois, uma correspondência entre o caráter de verdade necessária revelado pela evidência e seu corolário de universalização prática[48].

Se as operações da crença em contextos de provas, demonstrações e argumentos não se apresentam como especialmente problemáticas, ao contrário parece ser o caso de indagar: qual a natureza das crenças envolvidas no ato de crer em uma evidência? Embora gente como Charles Saunders Peirce tenha genialmente desqualificado a questão – ao sustentar que cria em tudo aquilo em que acreditava –, creio ser necessário levá-la a sério.

O tema da evidência ocupou o proscênio filosófico do século XVII. A filosofia praticada naquele século foi marcada pela miragem do espírito sistemático e pela sustentação de evidências capazes de fornecer ao sujeito certeza epistêmica. Descartes e Hobbes foram os principais operadores dessa mutação filosófica, que encontrou nos filósofos céticos uma forte barreira crítica[49].

O estatuto da verdade posto pelo princípio da evidência afasta-se dos escolhos da tradição e da revelação, mas, evitando as derivas cética e relativista, exige o preenchimento do sujeito por uma certeza que, quando lhe aparece, o faz sob a forma de algo que dele exige assentimento completo, como um fato de razão. Da mesma forma que marcado pelo tema da evidência, o século XVII foi atravessado por esforços de refutação de tal busca, como pode ser detectado na variante cética que teria, segundo olhares pouco generosos, infestado os espíritos coevos[50].

Uma história da evidência seria, por certo, de grande interesse. Não é o caso de empreendê-la aqui, mas pode ser dito que há uma ordem de argumentos e indagações que deve precedê-la. Diante do enunciado de Jefferson, posso, de modo legítimo, perguntar: Como vocês sabem disso? O que é isto que vocês veem e que eu não consigo ver? Há o suposto de uma opacidade, a par de uma incapacidade agnóstica minha de ver o fundamento. Uma alternativa apaziguadora poderia dizer: essa visão que não alcanço resulta de uma percepção de coisas que se dão de fato no mundo, e não de caprichos de homens doidos. Tornaram-se possíveis pela prática militante e disciplinada de maior atenção sistemática, quer ao detalhe – uma sensibilidade fenomenológica incomum –, quer à espessura do mundo – uma capacidade de ir ao fundo das coisas e ver lá o que não se revela a olho nu.

No entanto, mais do que atenção mundana – seja na superfície, seja nos abismos; seja topográfica ou tectônica –, o princípio da evidência exige o autopreenchimento do sujeito, pela afirmação de seu acesso privado e solipsista a verdades invisíveis, posto que tão somente evidentes. Trata-se de uma forma ativa de alucinação, capaz de inventar mundos e coisas não existentes.

Fernando Gil, em seu Tratado da evidência, afirmou que a evidência é uma alucinação. Trata-se de um “excesso”, um “curto-circuito”[51] pelo qual a representação toma o lugar do mundo exterior ao pensamento: “A evidência alucinada permanece o modelo da máxima inteligibilidade, de uma ‘inteligibilidade viva’ que não deixa margem para dúvidas e que, sobretudo, nos conduz a uma crença absoluta na existência e ao contentamento do conhecimento […] ao preenchimento da expectativa[52]”.

A alucinação da evidência traz consigo um operador invisível. O argumento decorre da ideia de Edmond Husserl a respeito do que seria uma evidência perfeita. Husserl, em uma nota de sua Lógica formal e lógica transcendental, menciona o “caráter regulador, em sentido kantiano, de uma evidência perfeita[53]”. Trata-se de pura passagem da evidência ao ato. Fundada em um solipsismo radical, a evidência passa à vida como princípio regulador da experiência. O argumento de Husserl é essencial para o entendimento desse passo da evidência à experiência: “A experiência externa nunca é a priori uma experiência que dê a coisa ela própria de maneira perfeita mas, enquanto se escoa numa concordância consequente, ela traz consigo, a título de implicação intencional, a ideia de um sistema infinito […] de experiências possíveis[54]”.

Como bem observou José Reis, em comentário ao Tratado da evidência, trata-se, no argumento de Husserl, de “tomar o não dado como presente[55]”. Há alguns anos supus e escrevi que a filosofia política caracteriza-se pela imitação de coisas não existentes[56]. Hoje penso saber melhor a respeito do que se imita e dos requisitos epistêmicos envolvidos no empreendimento. Sem os operadores da crença e da alucinação e, sobretudo, sem o recurso à ficção da evidência, o discurso sobre a política jamais poderá considerá-la sob a ótica de um “sistema infinito […] de experiências possíveis”. Em seu lugar, continuaremos imersos em um sistema finito de coisas tal como se mostram.

O rebatimento do tema da evidência sobre a filosofia política é, para dizer o mínimo, significativo. A linguagem dos direitos – tidos como fatos de razão e não como efeitos de acumulações históricas particulares – muito devém das operações da evidência. Por suas características intrínsecas, a experiência da verdade, proporcionada pela evidência, é de natureza solipsista e não compartilhada. Qualquer esforço que eu venha a fazer

para compartilhar com outrem de algo que advém de uma evidência que acaba de me assaltar implicará praticar algum dos modos anteriormente indicados. É possível, pois, imaginar esforços de persuasão baseados em uma evidencia originária. Mas isso não elide o fato de que, na origem de tudo – e como condição de tudo – ocorre um experimento de intuição filosófica, por definição solipsista.

Crer na verdade de uma intuição, anterior a toda experiência e a operar como condição de consistência epistêmica do sujeito. Tal é a modalidade de crença a ser exigida pelo princípio da evidência, por meio do qual uma experiência originariamente solipsista dá passagem à configuração do espaço público.

ANTROPOLOGIA DA CRENÇA [57]

Uma antropologia da crença tanto pode indicar a inerência da crença ao âmbito humano quanto sustentar que os atos de crença decorrem de nossa disposição natural – sim, por que não? – de suplementação simbólica da experiência. A expressão em itálico é a rigor pleonástica, já que não há experiência a não ser como âmbito de ação simbolicamente suplementada. Em outros termos, toda experiência é a experiência de uma suplementação.

Como passo conclusivo deste ensaio, que já ultrapassa o limite do razoável, creio ser necessário sustentar uma distinção entre os conteúdos contingentes das crenças – mutantes tal como a vida o é – daquilo que poderíamos definir como o ato da crença como condição permanente. Não se trata de ter como foco exclusivo e primordial mutações nos conteúdos das crenças, mas sim o próprio ato de crer – o trabalho fundamental da crença – como marcador de integridade existencial do sujeito. Toda crença implica, de modo mais preciso, uma experiência com a verdade. Em outros termos, regimes de crenças estão sempre associados a regimes de verdade. Não nos é dado, simplesmente, descrer no que acreditamos, no ato mesmo em que acreditamos. Na chave posta por um de seus Provérbios do inferno, o poeta William Blake definiu belamente esse ponto: Every thing possible to be believ’d is an image of truth (“Qualquer coisa em que seja possível acreditar, é uma imagem da verdade”). O descarte de uma crença depende da intervenção de outra crença, capaz de desfazer as condições experimentais que dão suporte à crença anterior. É esse o mecanismo ordinário de correção de crenças ordinárias. Falemos, agora, de crenças, a um só tempo, não suprimíveis e incorrigíveis. Mas, antes disso e mais uma vez, que fique claro: toda crença pressupõe uma experiência com a verdade.

David Hume, além de constatar a presença indelével da crença em nossos afazeres mais ordinários e a mutabilidade de seus conteúdos, sustentou que nossas crenças estão fundadas em algumas crenças naturais essenciais. Não se trata, aqui, de incorrer em essencialismo, mas de indicar que as operações da crença configuram “uma espécie de instinto natural que nenhum raciocínio ou processo do pensamento ou do entendimento é capaz de produzir ou de impedir[58]”. Se o conteúdo de algumas de nossas crenças pode ser afetado pelo tempo e pelos usos, há, contudo, atos originários de crença que podem – e devem – ser tomados como condição necessária para a própria experiência com o mundo.

Em outros termos, o primeiro conjunto – o das crenças afetáveis pelo tempo – tem seus conteúdos constituídos pela operação de uma tríade composta pelos princípios da variabilidade, da mutabilidade e da obsolescência. Já o segundo – o dos atos originais de crença – parece possuir, digamos, tinturas transcendentais, já que define as condições permanentes e gerais para a configuração de crenças positivas, dotadas de conteúdos normativos e vinculantes. De um modo mais direto, há que distinguir entre crenças cujo conteúdo é afetado pelas circunstâncias históricas, e por minha decisão de a elas aderir, de crenças das quais não me é dado descrer. A crença em um projeto político, por exemplo, é descartável, já a crença de que sou um sujeito é de natureza distinta. Seu descarte produziria consequências diretas e práticas na substância de minha forma de vida. Três atos de crença, a seguir o argumento de Hume, podem aqui ser incluídos como crenças naturais dotadas desses atributos fundamentais.

É mais do que hora de decliná-los:

- crer na existência contínua de um mundo exterior e independente de nossas percepções: crer em algo independente de mim;

- crer que as regularidades que ocorreram e ocorrem em nossa experiência passada e presente constituem base confiável para compreender as que ainda ocorrerão;

- crer na confiabilidade dos nossos sentidos.

O primeiro conjunto diz respeito a crenças ontológicas, constitutivas de enunciados que afirmam a existência de algo que de mim independe, posto que fixado em alguma natureza que não resulta da minha vontade e capacidade de representação. Trata-se, de modo direto, de uma crença no mundo associada a uma crença de regularidade.

O segundo conjunto estabelece crenças epistemológicas, ao indicar condições de observação e de formulação de juízos e expectativas a respeito do comportamento presente e futuro do mundo. Regularidades percebidas, assim, formam a base de nossas crenças sobre o modo pelo qual coisas e processos ainda não presentes deverão se constituir. São crenças, portanto, que estabelecem expectativas fiáveis a respeito do que ainda não ocorreu. Em termos belos e precisos, tal como postos por Fernando Gil, trata-se do “conforto da indução do incógnito a partir de acontecimentos já ocorridos[59]”. O aspecto central nesse conjunto de crenças é constituído pelas crenças causais, que permitem que a presença humana no mundo seja marcada pela continuada atribuição de sentido à experiência. Um modo fulcral de atribuição de sentidos é da instituição de princípios de causalidade. Trata-se, aqui, de uma crença no pensamento, na possibilidade de algum conhecimento a respeito do mundo. Tal crença é o suporte cognitivo e existencial para crenças de previsibilidade.

Ambos os conjuntos configuram crenças que podem ser tomadas como exteriores, já que gravitam em torno da afirmação da existência de objetos e das condições para sua cognoscibilidade. Tais conjuntos distinguem-se do terceiro, constituído por crenças epistêmicas que dizem respeito à consistência do próprio sujeito que crê, aqui implicado o crer em si. Nesse sentido, crenças interiores (de existência). Em outros termos, trata-se de uma crença em si, marcador necessário da consistência epistêmica.

Hume, para além de reconhecer a importância das crenças ordinárias em nossos afazeres, ocupou-se de um estrato de crença anterior à faculdade da ação. Um estrato que não se dá à adesão dos humanos, mas impõe-se como marca de sua condição natural. É como se Hume procurasse responder às seguintes indagações: o que fazem os humanos quando sustentam suas crenças; que tipo de crença é condição de possibilidade para as crenças que dizem possuir?

Tais questões conduzem-no ao tema da crença do sujeito em si, vale dizer, em sua consistência interna para dizer coisas sobre o mundo. Em outros termos, trata-se de crenças que evocam o que poderíamos designar como o modo da primeira pessoa, que se exprimem por meio de verbos psicológicos: sentir, pensar e, fundamentalmente, crer[60]. A experiência epistêmica da crença é constituída por atos expressivos, fundados em juízos na primeira pessoa. Juízos sobre o mundo, ao contrário, são expressos no modo da terceira pessoa, mesmo quando manifestam uma crença – tal como em “creio que x é o caso”. Aqui o juízo da primeira pessoa – “creio” – estabelece a condição de ostensão do juízo na terceira pessoa – “x é o caso”. A demonstração gramatical indica que juízos na terceira pessoa são marcadores de uma exterioridade cuja possibilidade de experimentação, no entanto, exige a operação da interioridade. É nesse sentido que Wittgenstein dizia que pressupunha a existência de um interior quando pressupunha um ser humano[61].

Juízos na primeira pessoa são expressões de estados psicológicos, expressões de crenças. Crenças epistêmicas são por definição crenças interiores, ou crenças de uma primeira pessoa; elas agem como condições necessárias para o conhecimento e podem ser definidas como crenças que sustentam a própria possibilidade da crença em objetos externos, que incluem o próprio sujeito quando este pensa sobre si mesmo. Tal dimensão epistêmica opera antes da experiência, o que faz com que o sentimento de falha epistêmica seja uma das mais radicais formas de vivência da falibilidade humana. Em outros termos, tal falhanço arruína nossas mais fundas e estabelecidas crenças a respeito de nossa identidade pessoal. Ou melhor, a falha epistêmica deriva da aniquilação do sujeito na mente humana.

Mas, que ideia podemos ter de nossas mentes? Se consultado, David Hume diria: não é possível ter uma ideia de mente, já que não há impressão de tal natureza[62]. Com efeito, “aquilo que chamamos uma mente não é senão um feixe ou coleção de diferentes percepções unidas por certas relações, e as quais supomos, embora falsamente, serem dotadas de uma perfeita simplicidade e identidade[63]”.

Tais percepções “se sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível, e […] estão em perpétuo fluxo e movimento[64]”. O eu não passa de uma “sucessão de ideias e impressões relacionadas, de que temos uma memória e consciência íntima[65]”. E mais: a alma humana não é mais do que “um agregado de diversas faculdades, paixões, sentimentos, ideias, unidos, sem dúvida, numa identidade, ou pessoa, mas ainda assim distintas umas das outras[66]”.

No entanto, no que diz respeito à crença de possuirmos uma mente, o próprio Hume assevera: “não há nada de que possamos estar certos se duvidarmos disso[67]”. A impossibilidade dessa dúvida conduz-nos à mãe de todas as ficções: “A identidade que atribuímos à mente humana é apenas fictícia, e de um tipo semelhante à que atribuímos a vegetais e corpos animais[68]”. Na verdade, “fantasiamos a existência de um princípio de união como suporte dessa simplicidade [da mente] e centro de todas as diferentes partes e qualidades do objeto[69]”.

Chegamos, pois, ao fundo do humano: a sustentação tácita de que somos portadores de uma mente. Dela não temos impressões diretas e muito menos ideia clara e distinta, tal como supôs Descartes. Resta a

ficção a respeito da sua existência. Em outros termos, resta a crença a respeito da sua presença. E como a crença é passagem para a ação, simulamos em nossas ações no mundo os efeitos de nossas mentes. Damos azo constante, dessa forma, à ficção que as constituiu. Fora desse limite estabelecido pela mais básica das crenças, há tão somente o abismo do desfazimento do sujeito.

Não há, que fique claro, crenças inatas, do ponto de vista de seus conteúdos. Estes são da ordem da contingência e da experiência históricas, o que facilmente se depreende da observação primária da variedade das crenças abrigadas e praticadas pelos humanos. Mas em adição ao reconhecimento desses conteúdos contingentes, é necessário que se diga que o sujeito que os sustenta é, tal como anteriormente fixado na antropologia de Michel de Montaigne e de Pierre Bayle, um animal que crê[70]. É essa a sua natureza básica, foncière. Na tradição aberta por Montaigne e Bayle, ao falar de uma natureza humana, Hume designa algo que pode ser definido como um sujeito portador de crenças.

O sujeito, afetado e constituído pela variedade, possui ademais características genéricas, que são condição de impregnação dos depósitos contingentes do tempo e da experiência. É de tal natureza humana que Hume nos fala em seu Tratado. Não sendo propriamente uma obra de história, o Tratado da natureza humana é um esforço genial para fixar as características naturais e genéricas dos sujeitos inscritos afetados e constituídos pelo curso ordinário das coisas. Tais estratos fundos, vazios de destino e finalidade, dizem respeito à nossa pregnância com as coisas e com os outros. Fixação, pregnância, ação: tudo isso se associa ao incessante trabalho da humana atribuição de sentido à experiência. Ou melhor, ao trabalho de constituição da experiência como atividade significativa. Nesse sentido, a filosofia de David Hume é uma filosofia da crença, na tradição aberta pelos céticos modernos, com Montaigne e Pierre Bayle.

Com efeito, nada há para além da natureza humana, quando observamos o curso do mundo. Os atos de observação e de dizer do que se está a observar, se exigem a suposição de algo que lhes é exterior, ao incidirem sobre o domínio da exterioridade acabam por humanizá-lo, por torná-lo significativo. Tal processo implica a operação de processos e estratos constituídos por crenças que, mais do que anteceder a experiência, são sua própria condição de possibilidade. Esse é o domínio da crença natural, da crença não afetada pela variedade das circunstâncias, posto que coextensiva à dimensão genérica dos sujeitos e não a suas particularidades.

Há, portanto, uma dimensão, digamos, natural na crença, mesmo que seu rebatimento substantivo – seu aspecto de conteúdo e preenchimento – provenha da experiência da história. Esta, por sua vez, só é possível enquanto processo de fabricação e decantação de crenças, o modo humano por excelência de pôr-se no mundo. Os humanos, dessa forma, colonizam o mundo governados por suas crenças. Em linguagem evolucionista, são elas que presidem nossos protocolos de adaptação e permanência ao mundo natural e pré-humano. Uma permanência calçada no artifício da cultura – na invenção da cultura, como bem pôs o antropólogo Roy Wagner –, que só pode produzir efeitos de fixação e de regramento se sustentada em crenças constitutivas[71].

Notas

- O título evoca o de um livro concebido e organizado por Fernando Gil, Pierre Livet e João Pina Cabral, O processo da crença (Lisboa: Gradiva, 2004). Livro que reuniu ensaios apresentados em um colóquio, realizado, em 2002, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, partida para um programa de colaboração entre vários de seus participantes. Para dizê-lo do modo mais direto possível, o presente texto exige o agradecimento póstumo a Fernando Gil (1937-2006), que me trouxe para o tema da crença, entre tantos outros assuntos. Agradeço, ainda, pelas valiosas oportunidades de discussão com os filósofos portugueses Maria Filómena Molder, António Marques, Paulo Tunhas e Rui Bertrand Romão. ↑

- Richard Zimler, O último cabalista de Lisboa, São Paulo: Companhia da Letras, 1999, p. 60. ↑

- Ver David Hume, A Treatise of Human Nature, especialmente a seção intitulada “Of Scepticism with Regard to Reason” (Part IV, “Of the Sceptical and Other Systems of Philosophy”, Book I). ↑

- Alexander Bain, The Emotions and the Will, London: Longmans Green, and Co., 1875. ↑

- Ver, respectivamente, Renato Lessa, “Crença, descrença de si, evidência”, in: Adauto Novaes (org.), Mutações: a invenção das crenças, São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2011; “Da crença e da filosofia política”, in: Adauto Novaes, Mutações: a experiência do pensamento, São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2010; e “Ceticismo, crença e filosofia política”, in: Fernando Gil; Pierre Livet; João Pina Cabral (orgs.), O processo da crença, op. cit., pp. 29-49. ↑

- Na sumária apresentação, feita a seguir, a respeito das relações entre crença e ceticismo, retomo os argumentos e formulações por mim desenvolvidos em Veneno pirrônico: ensaios sobre o ceticismo (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2000), especialmente o capítulo “Vox Sextus: dimensões da sociabilidade em um mundo possível cético”, pp. 113-69; “Cepticismo, crenças e filosofia política”, in: Fernando Gil; Pierre Livet; João Pina Cabral, op. cit., “Montaigne’s and Bayle’s Variations: The Philosophical Form of Skepticism in Politics”, in: José R. Maia Neto; Gianni Paganini; John Christian Laursen (eds.), Skepticism in Modern Age: Building on the Work of Richard Popkin, Leiden: Brill, 2009, pp. 211-28; e “La fabbrica delle credenze: Lo scetticismo come filosofia del mondo umano”, iride: Filosofia e Discusione Pubblica, anno XXI, n. 55, settembre-dicembre 2008, pp. 689-703. ↑

- Cf. Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism, Cambridge/London: Harvard University Press/William Heinemann, 1976, I, pp. 21-4. Daqui em diante HP. ↑

- Cf. HP I, p. 22. ↑

- Cf. HP, I, p. 23. ↑

- David Hume, Investigação acerca do entendimento humano, São Paulo: Companhia Editora Nacional/ Edusp, 1972, p. 124. ↑

- Ver, em especial, as seguintes referências incontornáveis: Giannni Paganini, Analise della fede e critica della ragione nella filosofia di Pierre Baylle, Firenze: Franco Angeli, 1980; e Fréderic Brahami, Le travail du scepticisme: Montaigne, Bayle et Hume, Paris: PUF, 2001. ↑