Utopia e negatividade: modos de reinscrição do irreal

por Renato Lessa

Resumo

As utopias costumam ser vulgarmente definidas como sonhos, quimeras com pretensões de virem à tona, de se concretizarem, mas que são, na realidade, irrealizáveis. Essa é uma definição bastante generalizante e que em muitos casos é falsa. Na obra utópica mais célebre e que deu origem à palavra, Morus é enfático: ao contrário do que se pode supor, ele não nutria esperanças de que a ilha por ele idealizada viesse a ter correspondência nas Ilhas Britânicas. Para o Morus isso era “coisa que desejo mas não espero” . Também o seu herói navegador considerava inútil dar conselhos de paz aos reis, pois eles vivem em função da guerra. Mas então o que move o utopista? Para Ernest Bloch a utopia decorre de uma falta. Valéry, sempre espirituosamente indagaria “o que seria de nós sem o socorro do que não existe?” Por isso, é preciso antes refrear a ideia de “utilidade” das utopias. Ela nos é intrínseca, corresponde a uma necessidade de suplementação da própria existência, seja essa força expressa no sentido de preservação ou de transformação. “Um animal que suplementa é um sujeito que cria cultura: um agente que fala (Aristóteles), que simboliza (Cassirer), que deseja (Freud), que fabrica instrumentos de trabalho (Marx).” Ironicamente, ao querer racionalizar as coisas, querer conferir um topos a tudo, a filosofia da história arruinou a utopia, contradição que já é evidenciada na oposição de sentido das duas palavras (topos e utopia). Em termos mais simples: a disciplina anulou o “impossível” quando “os enunciados utópicos transformam-se em objetos ao sabor das sociologias do conhecimento e das histórias das ideias.” Qual o lugar reservado num ambiente tão propositivo para as utopias negativas? Não parece existir. Mas, contrariando esse estado de coisas, temos em Samuel Beckett um genial utopista negativo, ou ainda o artista sul-africano William Kentridge, cujas obras carregam memórias de impressões fugazes e paixões de uma terra arrasada, tão arrasada quanto os homens e mulheres arrastados para o interior de seus cenários por uma força telúrica; Kentridge quer mobilizar o espectador um pouco à maneira de Graciliano Ramos que também é capaz de dragar o leitor com uma força irresistível para o seu próprio mundo.

[1]

ABERTURA: UTOPIAS E SUPLEMENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

1. Nenhuma intenção, nestas notas, de demonstrar algo. Trata-se, antes, de mostrar um argumento. Melhor dizer, se calhar, que se trata de reunir fragmentos de um argumento em torno do tema das utopias; um argumento que procure associar disposição utópica e negatividade. As utopias são, em geral, assertivas e positivas a respeito das formas de mundo que constroem. Será essa a única forma possível de associação? A negatividade, como motor e pulsão, nada tem a dizer sobre a utopia, enquanto vontade de não lugar? É o que pretendo considerar.

A ideia de mostrar um argumento pode bem dispensar elementos de prova, na mesma medida em que uma peça de música não exige a fixação no ouvinte de qualquer verdade extrínseca ao ato musical. Afinal, o que prova, digamos, Debussy? Não obstante, o ato de mostrar uma música nada tem de inocente com relação a seus efeitos. Assim como os quadrados negros de Malevich que, segundo inspirada leitura de José Gil, acabaram por configurar uma linguagem para a arte[2], pelo hábito da audição musical, um conjunto de sensações ganha consistência, ao habituar-nos no usufruto de uma gramática e na organização de expectativas estéticas. O mesmo pode ser dito da “mostração” de argumentos: mais do que iluminações a respeito de referentes externos, importa a prática do hábito do pensamento, como atributo intransitivo. Tal é o sentido dos atos de mostrar uma ideia: nem elucidação de dramas “exteriores” ao discurso, nem fruição autárquica e solipsista de símbolos, que só fariam sentido no interior dos sistemas gráficos e semânticos que os contêm. Entre o exterior e o interior, impõe-se o hábito de pensar. É esse, com efeito, o seu lugar de incidência intrusiva, a gerar efeitos significativos e simultâneos sobre nosso modo de representar tanto um como outro.

2. Trata-se, portanto, de mostrar fragmentos de um argumento acerca do vasto tema das utopias. Um ponto de aproximação possível bem poderia ser a sugestão de Ernst Bloch de que a utopia decorre de algo como a experiência de uma falta[3]. O próprio princípio blochiano da esperança exige o dirigir-se para algo que não está posto nas sensações imediatas. A sugestão de Bloch evoca, em chave distinta, a questão posta por Paul Valéry: o que seria de nós sem o socorro do que não existe?

Ambas as referências indicam pistas relevantes para uma aproximação com o tema das utopias. Do que se está a falar, afinal? Como explicá-las? A moda asfixiante das abordagens contextualistas não nos ajuda muito, por inibir qualquer encantamento: as utopias, por mais escabrosas que sejam, seriam explicáveis através da reconstituição dos contextos – dos topoi – originais dos quais teriam emergido. Em outros termos, as plataformas de lançamento de bólidos que se dirigem ao que não existe seriam referências compulsórias para o entendimento da trajetória percorrida: sempre haveria um topos a explicar o não topos, ou seja, a utopia. A rigor, não há utopia, já que todos os seus autores possuem os pés fixados em algum lugar, em algum ponto de elucidação. O incômodo da obsessão pela âncora, pelo porto, pelo suposto lugar de origem teria sido o que motivou Lord Acton a declarar que nada de mais irritante existe do que explicar a origem de uma ideia[4]. O encantamento e a sensação do extraordinário são à partida domesticados pela revelação de um suposto sentido originário, fundado na crença de que os princípios de causalidade são sempre elucidadores.

Sem desconhecer a qualidade exemplar de vários esforços contextualistas, não é de todo descabido indagar a respeito de algo inscrito nos inventores de utopias, algo que lhes seja inerente como sujeitos epistêmicos, o que parece ser uma dimensão filosoficamente relevante. O que tal indagação pode revelar é a presença de um atributo inerente aos sujeitos das utopias, em nada deslocado de um substrato antropológico que nos é comum. Trata-se de reconhecer nos sujeitos humanos a presença de uma expectativa de acréscimo e de uma vontade de suplementação. Em outros termos, falo de um dado antropológico básico e originário, que diz respeito à capacidade produtiva – em sentido aristotélico – de suplementação da experiência. Toda intervenção humana implica atos de acréscimo: a adição de coisas e sentidos, tangível em nossa observação do mundo, é a evidência imediata e suficiente de tal proposição. Mesmo quando se quer conservar as coisas, tal esforço exige atos de conservação que necessariamente resultam de um investimento de preservação, cujo fundamento não deixa de ser alucinatório, pois não se pode assegurar que as coisas tenham em si mesmas o programa natural de sua preservação. As coisas são o que são; o mundo é o que é: são os sentidos que a eles imputamos que os movem. Há que acrescentar às coisas suas perspectivas tanto de preservação quanto de transformação.

O ato primário de agarrar-se à vida, tal como belamente posto por Fernando Gil, pressupõe um investimento considerável do sujeito, um acréscimo existencial com relação à hipótese, sempre latente, da dissipação da experiência, da terminalidade das coisas e de nosso vínculo com elas[5]. Viver não é “um fato, é um bem”. Com essa fórmula, Fernando Gil indica que viver não é um “fato empírico”. O agarrar-se à vida exige investimentos alucinatórios que excedem o ipso facto. Estar na vida é uma vivência que exige a suplementação simbólica, a esperança e a expectativa. Como encontrar tais elementos na ordem dos fatos empíricos? Se mantivermos nosso apego ao signo fato, será bem o caso de declarar: os fatos da vida são fatos de sentido, tanto quanto as crenças, na chave de Alexander Bain, são hábitos de ação.

3. Um animal que suplementa é um sujeito que cria cultura: um agente que fala (Aristóteles), que simboliza (Cassirer), que deseja (Freud), que fabrica instrumentos de trabalho (Marx). Todos esses ângulos conduzem ao macrocenário da produção humana e social da variedade das culturas, vale dizer, das formas de vida. Todas elas contêm inúmeras formas de acréscimo à experiência imediata. Não é outra, a propósito, a razão da pregnância, posta por Ludwig Wittgenstein, entre formas de vida e jogos de linguagem.

É razoável supor que a disposição utópica tenha parte com esse mecanismo antropológico genérico, contido no que aqui designo como vontade de suplementação. Mas é bem o caso de perguntar: toda vontade de suplementação possui implicações utópicas? O que distinguiria a elaboração utópica dos atos alucinatórios ordinários que nos vinculam à experiência imediata? Uma resposta possível pode estar contida na suspeita de que a elaboração utópica exige alguma perturbação nos esquemas costumeiros de pertencimento. Com efeito, a possibilidade de pertencer de algum modo a um lugar sem lugar parece ser uma condição para que tal u-topos possa ser tanto vivenciado como descrito.

De toda forma, a suplementação simbólica da experiência ronda os humanos, tal como um fardo antropológico. Trata-se de investigar, para além dessa dimensão antropológica e epistêmica comum, o lugar que as utopias podem ocupar – ou puderam ocupar – na economia de nossas alucinações. As seções seguintes deste texto considerarão alguns modos do utópico. A seção final concentrar-se-á na ideia de utopia negativa.

MODOS DO UTÓPICO

1. Em seu belo e não menos útil livro, Les Antiutopies classiques, Corin Braga – professor de literatura da Universidade de Cluj, na Romênia – sustenta que o gênero utópico, com a modernidade, ter-se-ia deslocado de sua morada originária – o domínio do mito – para a da circunscrição do logos[6]. Deslocamento já visível no platonismo que, embora tenha buscado em referências mitológicas alguns de seus argumentos centrais – e.g., o Timeu –, descreveu sua cidade, em A República, por meio de uma encenação da ideia abstrata de justiça. Se a politeia platônica é, em sentido estrito, uma utopia, sua configuração decorre sobretudo de uma decantação de um ideal de razão que, como tal, é portador de sua própria necessidade intrínseca. O mesmo é dizer que, em tal decantação, a razão é o operador da encenação.

2. Em registro também incontornável, Jean-Jacques Wunenburger associou a decadência do espírito utópico a um processo de crise do imaginário, já no início da modernidade. Subordinada às leis do raisonnement e ao princípio de realidade, a imaginação utópica teria perdido contato com “os fantasmas e com o pensamento mágico”[7]. Em bela fórmula, tudo isso teria significado “a desfiguração e o empobrecimento da função do irreal no homem”, decorrente de uma “desculturação do imaginário”[8]. O que aqui se indica é uma passagem da “força ingênua” do mito para os domínios de “configurações geométricas mortificadas por qualquer ideologia ou programa político”[9]. A quebra do vínculo com a fantasia teria engendrado um subgênero, o das utopias da razão, diretamente ligadas ao fenômeno totalitário do século XX. Assim, a utopia, ainda segundo Wunenburger, ter-se-ia tornado “uma das expressões laterais do ideal do racionalismo filosófico”[10].

Voltemos ao tema do irreal e de sua função, para retomar os termos de Wunenburger, a partir da seguinte questão: qual o suporte epistêmico dos atos de alucinação utópica? A questão – na verdade, sua resposta – conduz-nos ao tema da imaginação. A imaginação é uma potência de suplementação da experiência; trata-se, tal como já sustentado, de um dado antropológico básico: não se origina da história ou das formas sociais, no tempo e no espaço. Não há aqui, tampouco, a ação do destino do instinto, mas a produtividade de uma vontade de suplementação que se exprime na diversidade e na diaphonía.

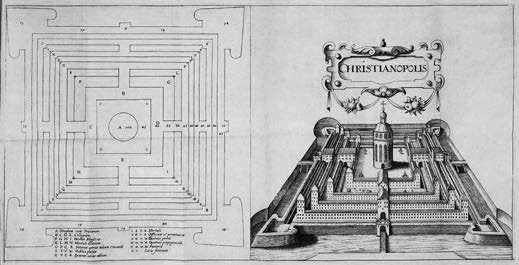

Frontispício de Christianopolis (1619), de Johann Valentin Andreae.

3. O tema da imaginação foi central também para o utopismo moderno. Entre os séculos XVI e XVIII o gênero não é pensado como extensão do pensamento racional; ao contrário, ele aparece ligado à faculdade da imaginação. Tal é o exemplo de Johann Valentin Andreae, autor de Christianopolis, uma alegoria barroca publicada em 1619. Na alegoria, a vida real é apresentada como uma errância, a carreira acadêmica como nociva e a fantasia como um “barco da salvação”:

Vagando como um estranho na terra, suportando com paciência a tirania, a falácia e a hipocrisia em busca de um homem, e sem encontrar o que ansiosamente procurava, decidi lançar-me uma vez mais ao Mar Acadêmico, apesar dos danos frequentes que este me causara. E assim embarquei no bom navio, o Fantasia, e deixei o porto junto com muitos outros, expondo minha vida e pessoa aos milhares de perigos que acompanham a sede de conhecimento[11].

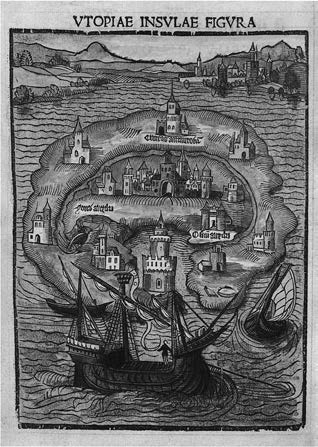

Thomas Morus, Utopia, 1516.

A moral da passagem: o veículo que conduz à utopia é a imaginação. O delírio de Andreae é índice da forma da utopia disseminada na modernidade: abandono do diálogo platônico e adoção do tema da viagem, tal como cerca de um século antes, em 1516, com o livro de Thomas Morus: De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia [Sobre o melhor estado de uma república e sobre a nova ilha Utopia]. Utopia, afinal, é uma ilha cujo acesso exige deslocamento espacial e a metáfora da viagem.

No livro, ouvimos a voz do navegante português, Rafael Hitlodeu, suposto companheiro de Américo Vespúcio, em suas viagens ao Brasil nos primeiros anos do século XVI. Tais viagens foram narradas por Vespúcio no livro Mundus Novus, de 1507, no qual os “selvagens”, em via de se tornarem “americanos”, são retratados como epicuristas.

O livro de Morus – que foi decapitado em 1535, aos 57 anos, por ordem do rei Henrique VIII – apresenta em suas duas partes um contraponto entre topia e utopia. Tais partes podem ser opostas do seguinte modo: (i) descrição do estado atual da Inglaterra – topos; (ii) descrição da ilha de Utopia e de sua capital, Amaurota.

O quadro a seguir dá a medida das oposições inscritas no contraste entre (i) e (ii):

| Ilha imaginária Utopia | Inglaterra França Europa |

| Utopienses: cristãos sem cristianismo

Concórdia interna |

Belicismo Injustiça Tirania

Orgulho como motor da guerra/conquista Governantes insanos |

Não parece ser razoável sustentar que as vantagens evidentes da coluna da esquerda sejam curativas dos males igualmente salientes da coluna oposta. Utopia não é o bálsamo para a vida como ela é; trata-se apenas de um experimento diferente, dotado de vigência ontológica e que exige como condição de consistência o não existir. Com efeito, a integridade da utopia reside na ausência de sua decantação na contingência da vida. É o que sugere a reação de Rafel Hitlodeu, diante da sugestão de aplicar sua experiência de viajante para formular conselhos aos reis. É simplesmente inútil dar conselhos aos reis, diz-nos Hitlodeu, já que sua especialidade de navegante é a paz, artigo sem qualquer utilidade para soberanos, especialistas na guerra e na conquista. O que a passagem sugere é a inutilidade da presença e da ação de um operador de utopia, de um possuído por energias utópicas que, diante de sua obra, se dispusesse a passar ao ato e perguntasse “e agora, o que fazer?”.

Para Morus, Utopia não nos serve de consolo para a Europa real. Ao fim do livro, ao tocar no tema da aplicabilidade do que se viu nas viagens à Utopia, Morus declina: trata-se de “coisa que mais desejo do que espero”. O utópico inscreve-se, pois, na esfera do desejo, ao mesmo tempo em que se desinscreve na da esperança, em curiosa dissociação entre desejo e esperança, no que tange à materialização de desígnios utópicos.

Imaginação parece não ter faltado a Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, autora de singular experimento utópico, sob o título abreviado Blazing World [Mundo resplandecente], de 1668. Trata-se de uma utopia feminista, avant la lettre. O novo mundo de Cavendish desloca todos os papéis femininos tradicionais, insurgindo-se contra a inserção subalterna das mulheres na sociedade inglesa. Sua utopia toma a forma de um governo de mulheres, em uma estranha configuração astronômica. O ponto essencial de sua fabulação reside na seguinte passagem:

Não posso ser Herinque V nem Carlos II, mas me empenho em ser Margarete I; e, embora não tenha poder nem ocasião de conquistar o mundo, como o fizeram Alexandre e César, ainda assim, em vez de não ser senhora de ninguém, criei um mundo meu, pelo que, espero, ninguém haverá de me culpar, pois está no poder de cada um fazer o mesmo[12].

Margarete I é ali entronizada por um ato de imaginação e fantasia, o que faz de sua investidura algo categoricamente verdadeiro. Cavendish não ignora as implicações de sua associação entre imaginação e verdade, já que assume de modo claro uma posição escandalosamente anticartesiana: a fonte de nossos erros não é a imaginação, mas a razão. Nossos erros, em outras palavras, são erros de razão. Por contraste, é imperativo reconhecer a impossibilidade de chegar a conclusões falsas quando se trata de inventar mundos fictícios: os universos concebidos pela fantasia podem não ser reais, mas serão sempre verdadeiros, em uma deliciosa quebra da identidade clássica entre realidade e verdade.

Margaret Cavendish é clara a propósito de seus termos: por razão compreende a “pesquisa racional das causas e dos efeitos naturais”; por fantasia, “as criações e produções voluntárias do espírito”[13]. A razão se propõe a explorar “as profundezas da natureza”, na qual há apenas uma verdade inapelavelmente inscrita nos fenômenos naturais. Mas o homem é um fragmento de um grande todo, habitado por incontáveis possibilidades da verdade. Só a imaginação pode, portanto, ultrapassar a prisão da circunstância. O que se está a propor é uma oposição entre a noção de verdade como circunscrita ao imediato e outra mais adequada à inscrição humana no “grande todo”.

4. Com o século XVII, põe-se a descoberta de um espaço alternativo entre o real (no sentido de existente ou res extensa) e o irreal (seja ele utópico ou sobrenatural) – o espaço da evidência[14]. O tema apresenta-se com clareza nas Meditações, de Descartes. Ali sustenta-se a evidência da existência a partir de uma pura operação do cogito: existo, não porque tenha uma mão – posso não tê-la, supondo que a tenho –, mas porque, para que disso possa duvidar, devo pensar.

Dois mundos se apresentam: os de primeira ordem e os de segunda ordem, opondo como sentimentos diversos de verdade evidência e experiência. A primeira é infalível e procede por demonstração; seus modelos são a matemática, a geometria e a lógica; sua forma de expressão é numérica. A segunda procede por mostração, prova e argumentação, todos procedimentos falíveis e sujeitos a alterações perceptuais e materiais. A primeira aspira ao universal; a segunda é inapelavelmente local, já que se expressa por meio de nomes e analogias imprecisos e mutantes.

O “truque” da evidência – pôr-se como condição necessária e irreal para revelar o real – exerce efeitos sobre a demanda por suplementação. Trata-se, agora, de buscar a definição de um ponto de vista racional para configurar a vida: a imagem utópica – ou distópica – do estado de natureza, graças aos utensílios da razão, está posta à mão.

É o que faz Thomas Hobbes, ao derivar do desenho racional de um estado de natureza uma regra que nos proteja da morte violenta. O mesmo que em John Locke: derivar, de tal estado, regras que protejam nossas vidas, nossos bens e nossas liberdades. Em chave não muito distinta, Rousseau formulará, no século seguinte, a hipótese da igualdade originária, como algo irreal e fora da história: um não lugar que elucida os lugares, ao revelar o que neles falta. Na verdade, teríamos vindo de uma utopia; caberia a nós repor no mundo a vigência dos marcadores originários.

5. As modernas filosofias da história arruinaram as utopias. São filosofias exaustivas do tempo e do espaço; desconhecem o que seria o fora de si mesmas. A ruína a que me refiro diz respeito ao movimento de pôr na história – ou seja, no âmbito da experiência tangível – aquilo que, de modo imaginário, o desejo visionário fixava em um não lugar. Ao pôr o desejo do não lugar na história, as filosofias da história acabaram por encontrar no tempo e no espaço aquilo que, por princípio, não possuía nem um nem outro. Utopias, por definição, não podem encontrar abrigo em endereços frequentados pelos nossos artefatos finitos. Quando transformadas em protótipos para experimentos tópicos, o que sucede, de modo invariável, é muito choro e ranger de dentes.

Há, aqui, a operar um efeito de gravitação: as figuras do imaginário valeriam não por sua vontade de escape, mas pelo que revelam a respeito do ponto de partida. Diante de um enunciado utópico, os procedimentos típicos da episteme das ciências humanas operam por meio de protocolos de circunscrição. De algum modo, o desenho do não lugar ao qual se imagina chegar deve ser elucidado pelo lugar de partida do trajeto. Em outros termos, o utópico é caudatário do tópico; é este último que dá sentido ao anterior. A geografia do utópico é de tal forma composta por uma topografia inteiramente fixada no não imaginário: são os movimentos da vida como ela é que dão partida a alucinações de escape. Não mais mapas para o impossível, os enunciados utópicos transformam-se em objetos ao sabor das sociologias do conhecimento e das histórias das ideias.

A crença aqui subjacente é a de que tudo é coextensivo ao cultural, ao social e ao histórico – para não dizer ao biológico. Isto trás consigo como implicação a impossibilidade de pôr-se em um ponto de vista radicalmente exterior ao que há. Não há o que não há: o que quer que tenha tal nome está fixado na história.

Um dos traços básicos da filosofia da história está contido em algo que pode ser designado como um princípio de mundaneidade. Por tal princípio, ocorre um deslocamento da expectativa de acréscimo, cujo endereço necessário é este mundo.

A expressão pode ser oposta a um princípio de extramundaneidade. Nos termos do filósofo inglês Arthur Lovejoy, trata-se de uma oposição entre duas modalidades de crença, por ele nomeadas como otherworldliness e this-worldliness[15].

O princípio da mundaneidade é uma configuração – no sentido que Norbert Elias atribui ao termo – que confere à vontade de suplementação um sentido preciso. Possui uma implicação ontológica precisa: a certeza de que estamos neste mundo. O princípio de extramundaneidade, por oposição, é componente necessário da elaboração utópica, fundado em uma oposição entre realidade e verdade. Arhur Lovejoy, na obra clássica A grande cadeia do ser, fala-nos de uma modalidade de crença ontológica fundada em um princípio de otherworldliness, cujo rationale estabelece que as coisas genuinamente boas são opostas a qualquer acontecimento ou objeto dispostos na vida humana ordinária.

Com a afirmação do princípio da mundaneidade, decorre a premissa de que estamos neste mundo. Em outros termos, o princípio do hic et nunc impõe-se à perspectiva do hocus pocus.

UTOPIA E NEGATIVIDADE

1. Há lugar para o irreal em nossa experiência de gravitação realista das utopias? Talvez seja possível dizer sim, com a condição de radicalizar a ideia de não lugar, de pensar a energia utópica – a que nos põe fora deste mundo – como um sentimento negativo, o que obriga a considerar a relação entre utopia e negatividade. O lugar do irreal deixaria de ser ocupado por uma espécie de reserva de esperança, como laboratório de alternativas marcado por um desejo de inscrição na vida tópica.

Estará a utopia condenada a operar como antecipação alucinada de configurações tópicas? Ou tem ela direito a uma vigência puramente extratópica, na qual eventuais fertilizações e decantações na vida como ela é não são suficientes para lhe conferir uma funcionalidade inequívoca? Para além da eventual decantação, há o sobrepasso da utopia, o movimento necessário para a preservação do irreal em nós mesmos. Tal preservação, no lugar da afirmação daquilo que deve acontecer, como algo contratópico na ordem do tempo, toma a forma da expressão daquilo que não pode acontecer.

Passo à porção, digamos, prática do ensaio, por meio da sugestão de uma forma possível de inscrição do irreal: o programa de uma estética da desolação, da irreparabilidade, do sofrimento coagulado e não suprimível, tal como transparece na obra do genial multiartista sul-africano William Kentridge.

2. Sobre William Kentridge, os termos da crítica de arte Miriam Cosic são suficientes para apresentar as principais características do seu trabalho, fortemente marcado pela experiência do apartheid, desenvolvido desde a década de 1980[16]:

Os temas e personagens centrais reaparecem em seu trabalho, geralmente em situações kafkianas em que o sujeito comum é agredido pela turbulência do mundo: negros pobres, empresários moralmente falidos, intelectuais idealistas mas fracassados, seus personagens às vezes ganham papéis simultâneos na condição de vítimas e perpetradores, redentores e redimidos[17].

William Kentridge é um artista que nos expulsa do mundo. Parte mais pungente de sua obra pode ser encontrada nas peças de animação, que bem materializam a imagem de “terra desolada” de T. S. Elliot[18]. Com efeito, o que derivar, do ponto de vista da organização da vontade, da observação da desolação, senão a vontade de não estar ali?

As dimensões pessoais de seus personagens combinam-se e recombinam-se, sempre com efeitos cataclísmicos. Tudo é mutação, metamorfose, mudança e tumulto. Nada é imóvel: terra, objetos, faces, emoções e a presença do próprio artista, nunca vista mas sentida em toda parte.

Há em William Kentridge uma fina teoria da paisagem, que a representa como experiência espacial e sensória na qual formas de vida estão ocultas. Há coisas na paisagem: corpos decompostos, incorporados à terra; uma terra que é lugar de combate, disputa, segregação racial. Em suma, a paisagem como lugar no qual memórias permanecem como depósitos coagulados e inscritos:

O que me interessa realmente é o ocultar de sua própria história pelo terreno, e a correspondência que isso tem […] com o funcionamento da memória. A dificuldade que temos em reter paixões, impressões, maneiras de ver as coisas, o modo com que nos escapam e se esvaem as coisas que parecem indelevelmente impressas em nossa memória, é análoga à impossibilidade de o terreno reter os eventos que se desenrolaram sobre ele[19].

Há algo na paisagem kentridgiana que não é puramente pictórico: ideia de paisagem como desolação e como conjunto de experiências entranhadas, como que misturadas à terra[20].

A título de contraste, podemos evocar algumas obras do consagrado pintor Jacobus Hendrik Pierneef (1886-1957), um artista ícone da arte sul-africana de extração bôer. Nelas, as paisagens são postas como natureza intocada, como lugar idílico, sem cicatrizes e marcas da presença humana. Um quadro convidativo, quase um folheto turístico, a sugerir um desejo de escape para dentro da tela[21].

As paisagens de Kentridge, ao contrário, expulsam-nos de seus suportes. Nossa empatia eventual com seus personagem revela-se no desejo de retirá-los do contexto pictórico no qual foram postos. Em outros termos, há aqui a sugestão de uma vontade de escape e de resgate dos vitimados. É o que suscita uma mostração da paisagem como lugar de absorção e desaparecimento de corpos, com alusões à atmosfera física de Johannesburgo – “a desperate provincial city” – e a seu degradado East Rand.

A parte mais pungente da obra de William Kentridge pode ser encontrada na série de cerca de dez peças de animação que concebeu e realizou, das quais destaco, mais uma vez, Felix in Exile, de 1989[22]. As personagens da pequena peça de pouco mais de oito minutos são: Felix Teitelbaum, intelectual branco, obervador melancólico e emparedado em um quarto de hotel em Paris; e Nandi, mulher negra, que observa a paisagem e a terra com seu teodolito em Johannesburgo.

Quanto à ação, Nandi vasculha o mundo – por meio do teodolito e de um sismógrafo. Ela faz desenhos e fornece a Felix a visão do mundo, a partir de uma relação especular que estabelecem quando ele se barbeia diante do espelho, no qual ele a encontra. Kentridge faz sair do espelho um telescópio de duas pontas, que permite a Felix ver o olho de Nandi, o que ela desenha, o que ela mostra. A saída do quarto, do emparedamento, dá-se pelo olho dessa mulher: Felix seminu, confinado a um espaço austero e minimalista, com cama, pia, vaso sanitário e espelho, vê o mundo através do olho de Nandi. Ela, ao final, cumpre o destino dos seres inscritos na paisagem de Kentridge e funde-se à terra. Transforma-se, kentridgianamente, em substância de paisagem.

Durante todo o tempo, a força da terra – telúrica e terrível. O irrecusável topos que tudo aspira e retém. Assim aprendemos que uma representação da paisagem que não leve em conta o que a terra retém, como experiência e fixação da dor humana, é asséptica e bôer. Ao contrário, o que se impõe é a apresentação de uma terra na qual camadas de dor estão ali superpostas e retidas, em um amálgama que complementa a vida dos vivos. Em medida não pequena, o sentido da vida dos vivos implica a precedência existencial dessa “terra coalhada de ruínas”, para usar expressão de Samuel Beckett (outro genial utopista negativo). A apresentação se dá por meio de uma estética que, através de recursos neoexpressionistas, impõe o tema e a sensação de angústia. Com efeito, a estética neoexpressionista é uma estética da angústia. Que o diga Graciliano Ramos, cujo melhor romance – Angústia – vale-se de tais recursos.

O experimento estético de William Kentridge pode ser percebido como reiterada apresentação de cenários de insuportabilidade, interditando no espectador uma espécie de veto à incolumidade. Na verdade, trata-se de um tipo de estética que unifica obras díspares tais como as do próprio Kentridge, de Anselm Kiefer e de Christian Boltanski, por meio de uma arte na qual paisagens e fragmentos deslocam o espectador incólume, pela ação de operadores morais e expressivos[23].

Apresenta-se, assim, uma das formas possíveis de manter em nós o desejo do irreal, por meio de um modo de elaboração utópica fixado na negatividade. Seu efeito pretendido parece ser claro: o afastamento deste mundo é um imperativo, mesmo que em direção a algo cujos contornos desconheço. A negatividade, ao menos, pode ser útil para que reunamos uma listagem daquilo que não mais queremos ver em nossas vidas.

Registre-se, ao final, o que bem pode ser a forma de um efeito Kentridge:

Ver o real desejo de destaque imperativo do irreal proceder na direção do que não há demanda por investimento imaginativo alucinatório (não quero este mundo).

Ou seja, indução ao escape produtivo: vontade de suplementação movida pela recusa de não mais querer estar neste mundo. Inevitável a imagem do nexo possível da obra de Kentridge com a ideia adorniana de utopia negativa. No lugar de afirmar uma utopia positiva, Adorno sugere que operemos em um “estado de perpétua suspensão do juízo”[24] e que adotemos a perspectiva de “existir senão por meio do desespero e do excesso”[25]. Algo desse espírito parece ter se materializado nas imagens de William Kentridge.

Notas

- Não havendo indicação em contrário, as traduções dos trechos citados são do autor. [n.e.] ↑

- Cf. José Gil, Arte como linguagem, Lisboa: Relógio D’Água, 2010. ↑

- Cf. Ernst Bloch, O princípio esperança, v. 1, Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 2005. ↑

- “Poucas descobertas são mais irritantes do que aquelas que revelam a origem das ideias” – frase citada por Friedrich Hayek, como epígrafe da “Introdução” de seu livro O caminho da servidão (IMB, 2011). ↑

- Cf. Fernando Gil, “As razões de ser”, Acentos, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2005, pp. 145-55. ↑

- Cf. Corin Braga, Les Antiutopies classiques, Paris: Classiques Garnier, 2012. ↑

- Cf. Jean-Jacques Wunenburger, L’Utopie ou la crise de l’imaginaire, Paris: Jean-Pierre Delarge, 1979, p. 13. ↑

- Ibidem, pp. 9-10. ↑

- Cf. Corin Braga, op. cit., p. 13. ↑

- Cf. Jean-Jacques Wunenburger, Une Utopie de la raison: essai sur la politique moderne, Paris: La Table Ronde, 2002, p. 119. ↑

- Felix Emile Held, Johann Valentin Andreae’s Christianopolis: An ideal state of the seventeenth century, tese submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em filosofia alemã na The Graduate School of the University of Illinois, 1914, p. 142. Disponível em: <https://ia700409.us.archive.org/5/ items/johannvalentinan00andrrich/johannvalentinan00andrrich.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2016. ↑

- Kate Lilley (ed.), Margaret Cavendish: New Blazing World and Other Writings, London: Penguin, 1994, p. 124. ↑

- Ibidem, pp. 123-4. ↑

- Remeto o leitor à mais genial investigação a respeito do tema da evidência entre os modernos, o Tratado da evidência, de Fernando Gil, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1996. ↑

- Cf. Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Cambridge: Harvard University Press, 1942, especialmente o capítulo 2, “The genesis of the idea in Greek philosophy: the three principles”, pp. 24-66. Ed. bras.: A grande cadeia do ser: um estudo da história de uma ideia, Aldo Fernando Barbieri (trad.), São Paulo: Palíndromo, 2005. ↑

- É já vasta a bibliografia sobre William Kentridge. Ao leitor brasileiro, a obra mais acessível é o excelente catálogo da exposição William Kentridge: Fortuna, realizada nas três instituições responsáveis por sua edição. Ver Lilian Tone (org.), William Kentridge: Fortuna, Rio de Janeiro/São Paulo/Porto Alegre: Instituto Moreira Salles/Pinacoteca de São Paulo/Fundação Iberê Camargo, 2012. ↑

- Cf. Miriam Cosic, “William Kentridge’s artworks are drawn from life”, The Australian, 3 mar. 2012. ↑

- Em especial, ver “Johannesburg, 2nd greatest city after Paris”, de 1989, e “Felix in Exile”, de 1994, duas geniais animações, ambas disponíveis no YouTube. Dois belos trabalhos da crítica de arte Jennifer Arlene Stone são iluminadores dos sentidos da obra de William Kentridge, a saber: Freud’s Body Ego or Memorabilia of Grief: Lucien Freud and William Kentridge (New York: javariBook, 2006) e William Kentridge’s Noiraille: Politeness of Objects (New York: javariBook, 2005). ↑

- William Kentridge, “Felix in Exile: Geography of Memory”, em: William Kentridge, London: Phaidon Press Limited, 2003, p. 122. ↑

- Há várias reproduções de suas obras disponíveis na internet, como em: <http://www.annandalegalle ries.com.au/exhibition-enlargement.php?current=58&workID=2171&exhibitionID=205>. Acesso em: 15 abr. 2016 ↑

- Alguns exemplares estão disponíveis em: <http://www.absolutart.co.za/masters/jh-pierneef>. Acesso em: 15 abr. 2016. ↑

- Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VaTnchoukdY>. Acesso em: 29 mar. 2016. ↑

- Tomo a expressão “espectador incólume” do ensaio de Hans Blumemberg, Naufrágio sem espectador, Lisboa: Vega, 1990. Para um emprego da ideia com vista à definição de operadores estéticos e morais, ver Renato Lessa, “O silêncio e sua representação”, em: Edelyn Schweidson (org.), Memória e silêncio, São Paulo: Perspectiva, 2009. ↑

- Cf. Martin Jay, L’Imagination dialetique, Paris: Payot, p. 73. ↑

- Theodor Adorno, Minima moralia, Paris: Payot, p. 218. ↑