A visão de Deus e o olhar dos homens: uma leitura wittgensteiniana do problema de molyneux

Resumo

Apesar de deslocar toda a questão filosófica para o universo da linguagem, a perspectiva do Tractatus Logico-Philosophicus, de Ludwig Wittgenstein, é a eternidade. Eis por que associa o necessário ao universal. Na parte escrita do Tractatus, ou seja, na parte que discorre com força lógica sobre a vinculação necessária entre o mundo que se deixa dizer e a linguagem que afinal pode enunciá-lo, o sujeito é um eventual elo pressuposto, desprovido de propriedades, faculdades ou virtudes; ele é, enfim, desprovido de história.

Sabe-se apenas que um sujeito será sim chamado a fazer ligações entre nomes e objetos. Ele será, além disso, necessário para deslocar uma norma para o campo da ação, bem como para tomar um sintoma como critério. Ele também será indispensável para resolver o problema de direção entre fatos que são linguagens e fatos por ela representados, uma vez que, compartilhando necessariamente a mesma estrutura lógica, não pode estar no próprio fato ou ausente dele a marca da distinção linguística.

Daí que, mais do que apresentar verdades necessárias a um Deus cego, cujo ponto de evidência pede valor universal, o olhar do Tractactus, ao sobrevoar tudo, tornaria indiferentes as posições particulares para fazer brilhar tão somente a univocidade das equações e o vazio das tautologias, junto a proposições contingentes, desprovidas de qualquer coerência interna.

Mas um olhar assim não existe, e o fato histórico, que é a medida mesma do tempo, jamais pode ser reduzido a um acontecimento entre acontecimentos, a um ponto vazio disposto no tempo. Só o espírito pode ter história. Na verdade, mais precisamente, só o espírito vivo, o olhar encarnado, o sujeito feito de linguagem, tem história, já que sua construção, ou melhor, a verificação de sua espessura exige assim uma conversão do olhar capaz de admitir a construção cultural da necessidade, terrena e gramatical, com verdades que se dispõem no tempo e solicitam, por sua invenção, a invenção de nossos limites. O ensinamento dessa mutação necessária e profunda é a acolhida da contingência. A mutação reclama outro sujeito, corpóreo, orgânico, imerso numa singular forma de vida.

I. Fosse o mundo perfeito, José Américo Motta Pessanha, já falecido, deveria fazer a conferência sobre “O olhar”. Em I987, José Américo encantou a todos nós com as telas de Monet e, de todos os palestrantes brasileiros da área de filosofia, era quem, com mais facilidade, nos fazia levitar. Como a medida da perfeição é uma ameaça e tão precioso esse tema, porquanto a visão parece ser o locus clássico da organização da experiência em nossa cultura, quis logo justificar e defender meu direito. E pude ver que, por outras razões, se me cabia algum tema, destinava-me especialmente ao desse ciclo. Afinal, a percepção tem sido uma de minhas obsessões.

Justificando minha predileção, vou lhes mostrar logo o contexto e, depois, o mote desta exposição. Primeiro, o contexto. Lembro-lhes ser a história da filosofia o vocabulário comum aos filósofos. Estes têm de se haver com modos de organização da experiência, estando a realidade em linha de conta apenas talvez indiretamente. Por isso, dizemos bem que nosso alvo é o sentido, as condições do ser verdadeiro, e não a verdade ela própria, com a qual pensam lidar os cientistas. Nesse campo, o contexto, o contorno de minha reflexão é o deslocamento que percebo na obra de Wittgenstein (e na história da filosofia) de um sistema de modalidades muito forte e pretensamente universal para um sistema de modalidades, digamos, mais generoso com a história. Um sistema forte define uma verdade necessária, uma verdade de razão, como aquela verdadeira em todos os mundos possíveis, fazendo assim coincidir necessidade e universalidade. Na formulação clássica, Deus poderia contrariar as leis da física, mas não as da lógica. Ou, como afirma o primeiro Wittgenstein, explicitando e explicando essa ideia: “Já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. – É que não seríamos capazes de dizer como pareceria um mundo ‘ilógico’[1]”.

Em um sistema assim forte, se p (uma proposição) é possível, então é necessário que p seja possível. Um sistema gramatical que, ao contrário, compreenda a historicidade da razão, não faz coincidir necessário e universal. E Wittgenstein sabe terem força de necessidade, no interior de uma gramática (assim como o tem no interior de uma cultura), “verdades” que todavia podem não valer em outros contextos gramaticais, em outros mundos, em outras organizações da experiência, estranhamente possíveis. Esse é, pois, o contexto teórico desta exposição: como Wittgenstein,

na travessia de sua obra, desdobrando-a sobre si mesma, desloca o olhar da amarração férrea e atemporal entre necessário e universal, supostamente própria da lógica, para a invenção gramatical da necessidade, para o modo como a necessidade passa a comprometer-se com o mundo. Uma proposição gramatical tem isso de misterioso. Ela não deixa de ser uma construção e, entretanto, comporta necessidade. Se ela é perspectiva e, não obstante essa dádiva mundana, comporta necessidade, a proposição gramatical expressa um claro perspectivismo, mas sem relativismo, com o que afastamos um “vale tudo” na organização da experiência, pois aceitamos tocar e entender o mundo apenas através de nossa estrutura gramatical, de margens de liberdade postas e dispostas por relações mais amplas entre nossa linguagem e o mundo.

O mote da fala, por sua feita, é antigo. Dei-me conta mesmo de que o primeiro texto que publiquei em um suplemento literário, em I990, comporta o inteiro tema desta fala, que posso resumir como a oposição entre a visão de Deus e o olhar dos homens. Foi um texto sobre a melhor, ou a mais icônica, de todas as histórias em quadrinhos, Os olhos do gato, de Moebius e Jodorowski. Se vocês não conhecem esse livro, a palestra já lhes servirá como uma admoestação. Precisam sair à cata dele, uma vez terminada a fala. Para terem uma ideia da ênfase com que o recomendo, escrevi então que esse livro justificaria o direito de existência de uma literatura em quadrinhos, assim como “Campo de flores”, de Drummond, justificaria o potencial filosófico da literatura em língua portuguesa. Ela é, a meu juízo, a história em quadrinhos levada a seu próprio limite, pois se beneficia da materialidade da própria página, de um plano bidimensional, da estrutura de campo e contracampo (página esquerda e página direita, no caso), e se torna comentário, metalinguagem de si mesma:

Ao tematizar um jogo que exercita, fazendo objeto seu o brincar de ver, multiplica-o à beira quase da vertigem. Desse modo, torna-se me- talírica do quadro, da arte sequencial, do olhar, como um voyeur supe- rior ao medo de ser observado.

A janela, lugar da visão de quem não enxerga, é estilizada, disfarça-se, é moldura, quadro aplicado sobre quadro, cidade habitando outra cida- de, como um deus tatuado nas costas de um outro deus[2].

A história desenha a oposição entre a visão, em sentido forte, e o olhar. Digamos assim, a visão é conhecimento, o olhar é opinião. A visão é própria dos deuses; o olhar, coisa humana. A visão representa a ligação modal forte entre universal e necessário, enquanto o olhar representa esse laço mais tênue e insidioso de quem mira, espia, investiga, guarda, examina, sonda, consulta, fita, encara, julga. É verdade que usamos o verbo ver em quase todos esses mesmos sentidos, que parecem seus derivados. Peço-lhes, entretanto, que aceitem essa distinção (que trairei talvez vez ou outra) entre a visão de Deus e o olhar dos homens. Assim, a visão é própria não do ponto de vista, mas da ausência de ponto de vista de Deus, enquanto o olhar é sempre perspectivo – ao menos, na tradição ocidental. O livro de Moebius e Jodorowski narraria, então, algo como o esforço de um quase Deus por tornar-se humano. Com essa figura cega que tudo parece ver, com esse cego soberano que acompanha e orienta o voo da ave Meduz e que cola por instantes os olhos arrancados de um gato em seu rosto, temos a encenação de um conto teológico, ao modo do mais forte apelo literário de nossa tradição, qual seja, a narrativa de um Deus que oferece seu próprio filho em sacrifício, retratada aqui na evidência que procura o ponto de vista, na visão que busca ser olhar.

Estamos ainda no contexto e no mote de nossa fala[3]. A palestra não começou ainda. Registro que, em I990, falei mais sobre a forma de Os olhos do gato. Agora, depois de muito Wittgenstein, passo a falar de seu conteúdo, do sentido mais profundo dessa oposição entre a visão e o olhar, ou seja, passo a tecer considerações wittgensteinianas sobre a gramática do ver. E o faço associando a reflexão de Wittgenstein ao pano de fundo da história da filosofia, no caso, ao principal programa de investigação epistemológica do século XVIII, o problema de Molyneux, capaz de mobilizar os maiores nomes da filosofia. Acredito que, indiretamente, a obra de Wittgenstein seja capaz de colocar sua colher torta nesse preparo requintado. A distinção antiga entre ver e olhar, que leva à vertigem da confrontação entre linguagem-objeto e metalinguagem, entre sujeito e mundo, entre a visão e o olhar, tornou-se recorrente para mim. De certa forma, permito-me fazer uma retomada do tema da visão, tal como ocorreu em minha produção teórica, ao longo dos anos, articulando-o agora a uma defesa extrema de um perspectivismo, que é talvez a virtude definidora

do que podemos chamar de conhecimento.

Ao ver tudo, antecipo, Deus nada vê. E seu conhecimento absoluto é conhecimento nenhum, pois sabe as coisas ao fazê-las, assim como as águas de uma barragem rompida conhecem uma cidade enquanto a destroem. Por outro lado, cabe lembrar: “Há muitas coisas terríveis (espantosas), mas nenhuma é mais terrível (espantosa) que o homem[4]”. Talvez não seja exatamente assim, mas enfim só há o terrível e o formi- dável, e mesmo o maravilhoso, para o homem. Ver é agir, mas isso se o ver é humano, se é enfim olhar.

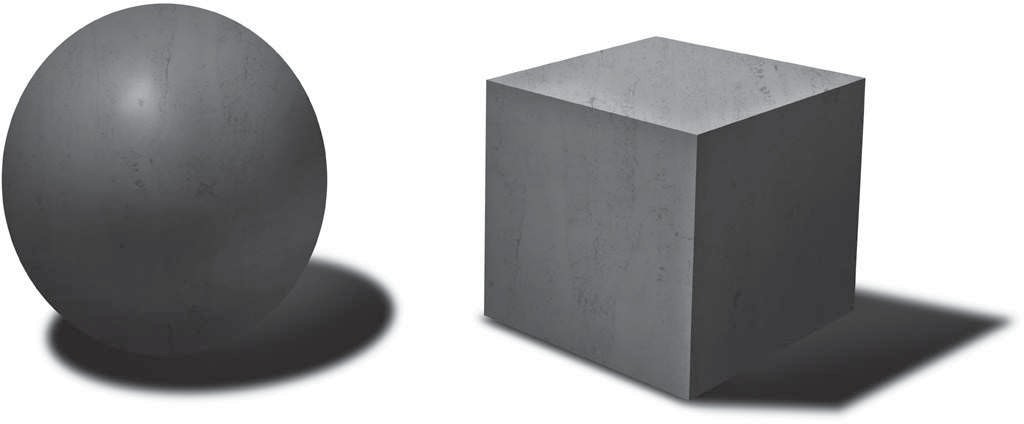

2. Em I688 e, depois, em 1693, William Molyneux formula para John Locke, em uma pergunta, um experimento de pensamento: um homem nascido cego, que aprendera a distinguir pelo tato e a nomear uma esfera e um cubo de similar tamanho e matéria, poderia discernir qual a esfera e qual o cubo, e nomeá-los, antes de tocá-los, pelo simples e imediato olhar, caso e quando passasse a ver?

Tal experimento de pensamento tornou-se logo célebre pela divulgação e tentativa inicial de resposta de Locke. Segundo Cassirer, esse passou a ser o problema central da teoria do conhecimento e da psicologia do século xvmmm, por meio do qual procuravam decidir “se o sentido, enquanto tal, é capaz de construir para nossa consciência a forma do mundo das coisas ou se necessita da colaboração de outras forças psíquicas e quais seriam elas[5]”. Um fio condutor, então, para um programa produtivo de investigação filosófica, em torno do qual se decidiria – permitam-me for- mular assim – o problema da unidade da experiência, cifrada na pergunta pela equivalência entre as verdades do tato e as da visão.

Ora, ter um programa de investigação assim definido é raro em filosofia. Uma pergunta precisa e, em tese, unívoca, que filósofos diferentes se disponham a responder, isso parece, mais que raro, quase uma impossibilidade. Em geral, o filósofo constrói seu próprio universo, respira da atmosfera que ele próprio cria, cabendo-nos inclusive suspeitar que, apesar de a pergunta parecer clara e unívoca, ao ser tragada por grandes filósofos, ela logo adquiriu significados sutilmente distintos. Afinal, com ela, decidimos nossa compreensão sobre o significado do ver, sobre o que, afinal, concordamos que seja ver. Vamos conceder, contudo, que tenhamos uma base comum, em torno da qual as diferenças se destilam. Claro que tenho minha resposta. Mas vou convidá-los a não dizer apressadamente que sim ou que não. Para minha felicidade, experimentos científicos recentes corroboram minha resposta. Isso, porém, pouco importa, pois acredito mesmo que, se há alguma resposta filosoficamente relevante, ela não pode ser dada por um experimento científico. Assim como uma crença só pode ser enfrentada por outras crenças, um experimento de pensamento só pode ser questionado por outro experimento de pensamento, ou coisa pensada semelhante. Além disso, em filosofia, sabemos bem, a resposta não é o mais importante, mas antes a capacidade de estabelecer nosso próprio vocabulário ao formularmos ou enfrentarmos perguntas desafiadoras.

Sintam-se, portanto, à vontade para continuar dizendo que sim, ou seja, que o cego vai identificar de imediato qual é o cubo e qual a esfera.

Estarão na boa companhia de Leibniz, Diderot, Reid e mesmo de Kant. Sintam-se, porém, também à vontade para continuar dizendo não, ou seja, que o cego, mesmo não sendo burro, não conseguiria, sem o trato de uma nova experiência, fazer a ligação entre a experiência anterior do tato e a experiência nova da visão. Juntar-se-iam então a Berkeley, Locke, Condillac. Pode até parecer haver um número mais acanhado de filósofos neste lado, embora seja, acredito, o correto. De todo modo, trata-se de uma disputa de gigantes no século XVIII, e uma disputa que inclusive ajudou a demarcar o que seriam empirismo e idealismo. E a questão nada tem de óbvia. Quem se apressou julgando simples a resposta, repense um pouco e mesmo tente advogar a posição contrária – procedimento, aliás, dos mais adequados em filosofia, evitando-se o dogmatismo e a intolerância dos que pretendem ser, a qualquer preço, mais amigos da verdade do que da procura de sentido.

3. O problema nos faz pensar distintas multiplicidades lógicas, a envolvida no tato e a envolvida na visão, e nos faz decidir se há ou não uma linguagem anterior às duas respectivas linguagens, a do tato e a da visão, de sorte que haveria, ou não, um solo de pensamento, um espaçamento comum e prévio, no qual a experiência teria sua possibilidade antes de ser efetivamente experiência. Com o problema, tendem a se distinguir respostas mais idealistas (respostas afirmativas) de respostas mais em- piristas (as negativas). O problema, então, uma vez explorado, parece denunciar que somos prisioneiros de uma imagem cartesiana, a que faz reduzir a visão a uma medida antes própria do tato, a saber, à extensão, como se também pelos olhos nosso esforço e destino fosse o de agarrar o mensurável e estabelecer distâncias. Para o tato, não há distância. A pessoa se desloca para tocar o objeto, não lhe bastando apertar os olhos. Já para a visão, caso sozinha, não corrigida pela experiência, a distância é um mistério, ou um escândalo: “É claro que a distância não pode ser percebida imediatamente por ela mesma; pois ela não é senão uma linha do objeto a nós. A distância termina em um ponto; nós não sentimos a não ser esse ponto, e esteja esse objeto a mil léguas ou esteja a um pé de distância, esse ponto é sempre o mesmo[6]”.

A ligação entre os sentidos e a unidade da experiência nada tem de evidente, salvo se fizermos uma prévia opção filosófica; e permanece a indagação de Voltaire acerca de se os sentidos se comunicam, partilham sua medidas, ou se o coche que escuto do meu quarto, aquele que vejo da minha janela e aquele em que porventura entro permanecerão irremediavelmente três objetos distintos.

A observação sobre distância e perspectiva já nos ajuda a chamar a atenção para alguns aspectos. Vejamos a representação acima, um desenho de esfera e cubo. Ora, é uma representação bidimensional de objetos, um truque para os olhos, pois para o tato seriam aqui lisos e idênticos esfera e cubo, sendo de duvidar até que constituam duas unidades. Temos sombreamentos que “sabemos” não fazer parte dos objetos representados, sendo todavia condição de sua representação como tridimensionais. A visão é aqui iludida para corresponder ao tato, deste afastando-se contudo. É como se a perspectiva fosse uma torção na dimensão dos fenômenos, de tal sorte que produza uma distância que os olhos mesmos não são capazes de perceber. “Sabemos”, por assim dizer. Sem experiência, não saberíamos, por exemplo, que a parte mais luminosa é, não obstante a diferença, uma técnica de representação de uma mesma cor (qualquer que seja), não se apartando essa parte do resto do “objeto”. Sem experiência, não teríamos esse jogo de luz e sombra como indicador de volume e de unidade, jogo bastante distinto das indicações de volume e unidade que são próprias do tato.

Aqueles então que imaginavam ser trivial o reconhecimento de cubo e esfera, aqueles que, por sinal, imaginam a matriz do conhecimento como um reconhecer, como o conduzir uma experiência nova a uma experiência anterior, podem surpreender-se com as dimensões múltiplas do problema. Facilmente perceberão que toda adjetivação utilizada para indicar volumes dados à visão é completamente distinta da rugosidade ou não rugosidade disposta ao tato. A organização da experiência que nos faz ver dois objetos, sendo essa organização espontânea ou provocada por uma inferência, estrutura-se por uma lógica bastante distinta daquela, espontânea ou inferencial, de que tomaríamos ciência ao tocá-los.

Quando formulado, o problema de Molyneux era estritamente um experimento de pensamento. Com o tempo, porém, passou a ser possível um tratamento experimental, passou a ser possível operar pessoas com cataratas congênitas, com opacidade na retina, e eis que procuraram alguns uma resposta científica para uma questão filosófica. Que os experimentos não decidissem terminantemente, que apresentassem resultados diversos e contraditórios, isso já fazia sugerir que a resposta negativa fosse a mais provável. Recentemente, foi conduzido um experimento mais bem controlado, com formas a serem reconhecidas e driblando qualquer dificuldade advinda de jogos de nomeação, que poderiam induzir uma resposta inadequada. A margem de acerto em um experimento conduzido com cinco pessoas, de crianças a adolescentes, foi de apenas 58%, ou seja, uma margem semelhante à que se conseguiria por mero “chute”; e, logo, estaria cientificamente comprovado que o cego, ao adquirir visão, não distinguiria ipso facto objetos percebidos outrora pelo tato, embora com o passar dos dias, com a experiência adquirida da ligação, a margem de acerto logo se aproximasse dos I00%. Ou seja, o cego sozinho, sem a frequentação dos sentidos que só a experiência pode dar, não pode conferir unidade a percepções atuais e passadas, a percepções oriundas antes do tato e as agora possíveis pela visão, não recuperada, mas adquirida. Conhecer, portanto, não é primacialmente reconhecer.

Os resultados da mais bem conduzida experiência científica até o momento sugerem, pois, uma resposta negativa. Quem recupera a visão, conclui a equipe de cientistas, não parece poder transferir seu conhecimento de formas dadas ao tato para o campo visual[7]. Com efeito, uma forma pontuda para o tato não é da mesma natureza de uma aresta para a visão, que não são assim comensuráveis. Leibniz, todavia, por exemplo, poderia continuar resistindo à mais forte evidência científica. Há uma propriedade lógica, uma multiplicidade calculável, anterior ao que vemos ou tocamos, e essa unidade de cubo a cubo, de esfera a esfera, seria dada antes de qualquer experiência, como se da definição essencial do círculo e da esfera pudesse resultar tanto o que vemos quanto o que tocamos, em todos os momentos futuros e ainda inéditos. Uma estrutura se anteciparia às categorias e as tornaria semelhantes, assim como o aprendizado da adição a tornaria dada em todo o sempre e para todas as contas ainda não feitas, ou como se aprendêssemos desde sempre o significado do azul para toda e qualquer ocorrência cromática, e mesmo já soubéssemos azul o que, em um quadro pontilhista de Seurat, é azul sem ter talvez de azul um pigmento sequer.

4. Que não seja simples o problema, mostra-o bem o seu desdobrar-se em múltiplas dimensões. Ao olhar a representação bidimensional de cubo e esfera, notamos que a mente filosófica poderia, com distinções finas, encontrar uma primeira dimensão de sensações não organizadas, na qual, por exemplo, não saberíamos se as sombras projetadas fariam ou não parte do objeto a ser visto. Se temos uma unidade, ou duas, ou várias. Se a distinção de tons corresponde à conformação de volumes. Nada parece dado a olhos inocentes. E sempre separamos no visível algo que não está dado, e apartamos ou jungimos, sempre ativamente, no sentido de o ver ser sempre um pensar, pelo qual, olhando essa forma da esquerda, podemos dizer que vemos enfim uma esfera, que aliás não está ali, pois é somente um desenho. Nenhuma razão no percebido nos levaria a julgar assim, e essa todavia é toda a razão do percebido. Sem acariciarmos com o tato a esfera, tampouco haveria por que tornar uno um objeto que a razão divide em luz e sombra.

Em seguida, poderíamos analisar a própria operação de organização e indagar se espontânea ou fruto de alguma inferência. Também, ao ter completada essa operação, não estaria dado se singular e única a figura ou se, já doentes dos olhos, a tomaríamos por instanciação de um conceito, como o seria pálido o sol apenas por ser chamado de sol para um Alberto Caeiro, e se assim a esfera que unifico com os olhos alude às que antes tocara, quando ainda cego. Os problemas, portanto, se multiplicam na própria compreensão do que está em jogo, se trabalho de lógica ou de psicologia. Por isso mesmo, o programa não se esgota, e a pergunta de Molyneux continua fascinante, mas julgo que a podemos responder, ou alimentar o programa com mais uma resposta, recorrendo não a um experimento científico, mas sim ao confronto com outro experimento de pensamento.

Temos aqui um questionamento de uma modalidade forte. Vamos recorrer a Wittgenstein. Estou dizendo que conhecer não é reconhecer, com isso estou tentando dizer, no novo universo de modalidades, que o modelo platônico de conhecimento deve ser abandonado. Esse modelo seria satisfatório para a visão de Deus, em que necessário e universal coincidem, mas não para o olhar dos homens, cujas medidas de necessidades nunca deixam de ser perspectivas e gramaticais. Deus, afinal, e apenas Ele, se antecipa aos cubos e esferas que “toca” ou “vê”, exatamente por não tocá-los nem vê-los, em sentido estrito. Antecipadamente, Deus não conheceria (no sentido que podemos dar a conhecer), mas sim saberia como cubos ou esferas apareceriam em todas as ocorrências, inclusive as dadas a outros sentidos, em todas as circunstâncias e distorções possíveis, em todas as combinações, como “conheceria” o jogo de xadrez por ter jogado antecipadamente todas as partidas possíveis, não havendo para Ele novidade alguma ou sequer desafios e surpresas. Para nós, ao contrário, o mundo se nos antecipa, a nossos olhares e toques humanos. Nós não nos antecipamos a ele, é talvez a resposta do segundo Wittgenstein, com a condição de que não sejamos apenas o resultado de forças causais, mas sim que teçamos, em atos ligados a palavras, as condições gramaticais de organização da experiência.

Vejamos então nosso ponto, tendo relembrado o contexto de deslocamento de modalidades que importa para nossa resposta[8]. Assim como opiniões só entram em linha de conta com outras opiniões, também experimentos conceituais se esclarecem ou se dissolvem por meio de outros experimentos conceituais. Gostaria, assim, de apresentar a demonstração de uma resposta negativa ao problema de Molyneux da percepção de cubos e esferas, mas uma resposta dada por meio de outro experimento, o de Müller-Lyer.

Em vez, porém, de fazer uma experiência com crianças cegas, façamos uma experiência com vocês leitores que ora veem a figura acima, para ilustrar, onde não pareceria que a devêssemos buscar, que a resposta só pode ser negativa. Ou seja, que o espaçamento do tato é radicalmente diferente do espaçamento lógico da visão. E essa me parece uma resposta bem wittgensteiniana, embora não a encontremos à letra em seus textos. Se veem e são honestos, certamente dirão que, nisso que veem dessa célebre figura de Müller-Lyer, a linha superior é maior que a linha inferior. Isso é uma questão de visão e, quero crer, de honestidade. Se lhes pedir, entretanto, que peguem uma régua e meçam os dois segmentos (experiência claramente tátil), concluirão que são iguais. Com esse saber, entretanto, não passaremos a ver que são iguais. Não conseguiremos trair a ilusão de Müller-Lyer, isso está além de nossa força de vontade, por mais que as saibamos iguais. Significa isso, então, que não existe experiência anterior à experiência. Não existe experiência, para nós humanos, sem os artifícios perspectivos pelos quais ligamos nomes a objetos, palavras a coisas, e decidimos o que enfim nos é dado ver. Ou seja, não vemos sem jogos de linguagem específicos. Por isso, para o jogo de medir, usando réguas e outros artefatos, são idênticos. Para o jogo de ver, de ver como, de deliciar-se com a visão, de fazer comparações ópticas e perspectivas, eles são diferentes. Em sendo assim, por haver espaçamentos diferentes, por evidenciar-nos sua irredutibilidade, a ilusão de Müller-Lyer ajuda-nos a dar uma resposta negativa ao problema de Molyneux.

5. Não quer dizer que o cego não vá acertar ou que esteja sendo desonesto ao chutar uma resposta. Quer dizer apenas que não é certo, que não se demonstra a prévia organização do sensível, como anterior ao próprio sensível. Simplesmente, não é necessário que veja. Pode dizer com sentido que sim ou que não. E aqui pouco importa a porcentagem de acerto. Para a filosofia, a possibilidade de resposta significativa é tudo. O efetivo não é o mais importante, acertar com a verdade pura e simples não é o mais importante, mas sim o sentido da verdade dos dois espaça- mentos. O filósofo aqui, à diferença talvez de um espírito cientificizante, deve optar por um relógio que sempre está atrasado, que nunca acerta com a verdade, mas sempre a persegue e dela se aproxima, a um relógio parado, que acerta com a verdade duas vezes ao dia.

Tomemos mais um experimento, para salientarmos um traço essencialmente perspectivo da visão. O que vemos? Uma moça ou uma velha[9]?

A organização do sensível não é inocente, e temos instruções expressivas, agarradas em uma linguagem, para fazer ver, quer moça, quer velha – ou para fazer ver, para discernir um cubo de uma esfera. Para quem vê a moça, podemos dar uma instrução: veja então o queixo da moça como nariz da velha; veja sua gargantilha como uma boca. Para quem vê a velha, podemos indicar: vejam então o olho da velha como a orelha da moça; seu nariz como um queixo. Logo, facilmente, alternaremos de moça a velha e de velha a moça. Entretanto, se honestos, devemos admitir que não veremos simultaneamente velha e moça. A visão conjunta, talvez própria de um Deus, não seria como nosso olhar, que nota aspectos, vê como, seleciona, acolhe instruções, banha-se e aviva-se em linguagens. Não organizamos a experiência, inclusive de notar aspectos, à revelia do modo como o mundo é entretecido na linguagem. E não podemos deixar de ver como, não podemos ver simultaneamente, pois elas, moça e velha, para nosso olhar, não estão juntas, apesar de estarem no mesmo quadro. Deus é o lugar da evidência. Para colher todos os objetos e perceber todos os aspectos a um só tempo, paradoxalmente, Deus desdenha o sensível. Por isso talvez precise às vezes de nossos olhos, como a personagem de Moebius e Jodorowski, que deseja apenas brincar de ver e, em um final impactante e cruel, pede à ave Meduz que lhe traga, da próxima vez, os olhos de uma criança. Por outro lado, podemos ousar dizer que, em nosso sentido ao menos, Deus não consegue ver a ilusão de Müller-Lyer. Racional e fraco dos olhos, desdenha a dimensão ilusória do sensível, que decifraria internamente. Deus tampouco vê alternadamente moça e velha. Entretanto, se as vê simultaneamente e, por definição, tem como limite apenas a contradição, Deus é cego para o aspecto. E apenas nessa sua cegueira Deus vê dispostos inteiros e todos os fios da história, todas as possibilidades, que não são efetividade alguma e, logo, nenhuma história. Os que almejam o ponto de vista de Deus têm no tato a medida, como se em algum tempo imemorial precisassem tocar as coisas, como a afastar as teias do sensível. É como se afastassem os predicados de Sócrates que o faziam sujo, gordo e feio, mas sobretudo ateniense, para agarrá-lo em sua substância todavia inefável e deveras intangível. Aceitar a perspectiva é saber que, humanos, para aprendermos o significado de uma palavra, não precisamos já tê-la empregada em todos os casos, porque do contrário correria o risco de alguma contradição.

A contradição, afinal, é um obstáculo para os deuses, mas é um alimento para os homens – ao menos, para os homens que aceitam o jogo de luz e sombra, de calor e fuga, tão próprio da carne do mundo. Conhecimento é uma forma de ação. Vemos com mãos e também com palavras. Logo, é interior a uma gramática, pela qual se ligam fragmentos de linguagem e pedaços do mundo. Em sendo assim, não basta ver, se não vemos como, se não temos critérios e coordenadas para o que vemos. E tudo ver é antes nada ver, cabendo lembrar que só a interdição nos constitui, só a perspectiva nos oferece também a margem de liberdade própria do olhar.

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, São Paulo: Edusp, 2001. ↑

- João Carlos Salles, “Linguagem e mundo em Les Yeux du Chat”, A Tarde, Caderno Cultural, 29 dez. 1990. ↑

- O texto conserva muito do tom oral da exposição, em particular no diálogo com o público, que se traduz na oscilação entre a primeira pessoa do singular e a do plural. ↑

- Sirvo-me aqui, tensionando-a, da forte tradução proposta por Álvaro Vieira Pinto para o célebre verso da Antígona, de Sófocles. Cf. Álvaro Vieira Pinto, O conceito de tecnologia, volume 1, Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, p. 31. ↑

- Ernst Cassirer, Filosofía de la ilustración, México: Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 129. [Tradução do autor.] ↑

- Voltaire, Elementos da filosofia de Newton, Campinas: Editora da Unicamp, 1996, pp. 100 ss. ↑

- Cf. P. Sinha et al., “The Newly Sighted Fail to Match Seen With Felt”, Nature: Neuroscience, vol. 14, n. 5, 2011. ↑

- É fácil inferir que, na verdade, não há uma resposta wittgensteiniana, mas sim duas, a depender do modo como compreendamos a articulação de modalidades e, em específico, a relação entre o espaço lógico e os espaços subordinados das cores, dos sons, do tato etc. Talvez assim a resposta correspondente ao Wittgenstein do Tractatus deva ter o sabor leibniziano de uma analogia interna entre os espaçamentos, enquanto o Wittgenstein das Investigações reiteraria, como estamos fazendo, a distinção entre os jogos de linguagem próprios da visão e os característicos do tato. ↑

- Desenho do cartunista W. E. Hill (1915). ↑