Manet: o enigma do olhar

por Jorge Coli

Resumo

Edouard Manet esteve no centro dos debates artísticos nos anos de 1860, que culminaram na origem da pintura moderna, “selvagem e desordenada”. Daí “O almoço na relva” participar da exposição no “Salon de Refusés”.

Com Ingres e Delacroix, a tensão entre Classicismo e Romantismo envelheceu. Era a nova arte, “explosiva e endiabrada”. E, com ela, o fim também do que se pode chamar de olhar coerente e coeso, ou seja, imbuído de parâmetros culturais e coletivos que permitiam cumprir as fases de apreensão, interpretação e contextualização. Isso que ainda assumirá a forma do olhar reduzido a si mesmo – a visualidade pura -, quando do abstracionismo. Por enquanto, o embate será entre a pintura histórica e literária e a pessoal e vanguardista – que só deve a simbolismos próprios. Reflexos, transparências, atmosferas saturadas, tons que variam segundo a luminosidade do dia etc.

Mesmo moderno, não é esse o olhar de Manet, ainda atrelado às obras do passado, uma vez que assíduo frequentador de museus, relativamente recentes. Não que se deixe subjugar pelos clássicos. Deles, Manet captura fragmentos ou modos de compor e, assim, escolhe seu passado, a partir do qual constrói o futuro.

Mas não. Não se trata de apropriação pura e simples. Mas de análises, associações e sínteses, de modo que, ao incorporar velhas soluções postas pelas representações, Manet engendra o novo, de que se destacam o uso do negro, o tom nuançado pelo cinza, o rigor estrutural, o vigor do detalhe, o traço sumário, o todo expressivo etc.

Nem clássico, nem romântico, Manet não é também propriamente moderno. Não, pelo menos, como o queria Zola. Ele é – note-se a sutileza – o pintor do moderno ou, nas palavras de Baudelaire, “o pintor da vida moderna”. Disso dão testemunhos seus cafés, bares, nus, garotos, galanteadores, bêbados, barcos, passeios, bichos domesticados…

Dedicado à memória de Alexandre Eulálio

1863

Manet se encontra no centro das grandes manifestações culturais ligadas à modernidade durante o século passado. Suas intervenções — notórias e ruidosas — nos debates então levantados, se situam sobretudo nos anos 1860, momento particularmente nevrálgico desse processo de mudanças. Gaetan Picon consagrou um livro fundamental ao ano de 1863,[1] dele datando o nascimento da pintura moderna. Realmente, nesse ano a distinção entre o “novo” e o “arcaico”, entre a arte reconhecida pelos cânones oficiais e uma outra, que parecia selvagem, desordenada, e cujos critérios de julgamento ainda não haviam sido encontrados, é institucionalizada em Paris com a criação do “Salon des Refusés”.[2] Nele explode o escândalo do quadro O almoço na relva, de Manet.

Neste período se evidencia também a liquidação das duas correntes — classicismo e romantismo — cujas relações conflituais haviam alimentado criação e pensamento durante a primeira metade do século XIX.

Alguns acontecimentos representativos podem adquirir aqui o papel de marco dessa agonia. Em 1863, Ingres termina o Banho Turco, a última de suas obras-primas, onde, significativamente, a tradição clássica que o mestre idoso reivindicava e pela qual se batia, sofrera, no interior de sua própria obra, um tal processo de metamorfose que se tornara quase irreconhecível.

Mas os funerais irreversíveis do velho classicismo se fazem mesmo ao som da música mais endiabrada jamais composta, música que Offenbach inventara para suas óperas-bufas de tema mitológico: Orfeu nos Infernos, de 1858 e A bela Helena, de 1864. A sociedade moderna do Segundo Império se desligara definitivamente do fundamento cultural greco-romano que havia sido o ponto de referência obrigatório para o Ocidente desde pelo menos a Renascença; ela só podia tolerar então a cultura clássica no tom da ironia e da paródia, e os deuses do Olimpo que descem aos Infernos para dançar o “cancan” são, ao mesmo tempo, um sintoma e um símbolo.

Por outro lado, o fim do percurso romântico é assinalado, ainda em 1863, pela morte de Eugène Delacroix. Com a capela dos Santos Anjos, na Igreja de Saint-Sulpice, em Paris, que ele terminara de decorar pouco antes de morrer, a pintura do romantismo se concluía por um soberbo fecho de ouro — mas se concluía.

O OLHAR DESAMPARADO

A extinção dos universos clássico e romântico trouxe, para a pintura, a perda dos contextos coerentes e coesos dos quais ela derivava e se alimentava. O Olhar — que possuíra parâmetros culturais, que fora carregado de saber coletivo, olhar que apreende, interpreta e situa — encontrou-se diante de situações novas, para as quais não mais possuía referências seguras. A história das artes mostrará que o olhar poderá chegar ao ponto extremo de se reduzir a si mesmo, e de recusar assim tudo aquilo que não for o exclusivo ato de ver, a pura visualidade: são as formas diversas das abstrações que conhecemos desde o início do nosso século.

Ou então, se o olhar não é mais nutrido por uma cultura coletiva, pode tomar outro caminho e criar seu próprio conjunto de relações culturais capaz de lhe conferir um sentido específico. As visões particulares do mundo se constituirão em sistemas simbólicos que substituem as antigas e coletivas referências culturais. São, portanto, duas atitudes diferentes que significam o mesmo ataque frontal à pintura de História, à pintura literária: uma que anula pura e simplesmente toda referência semântica, outra que substitui o antigo repertório de temas por um novo e pessoal, cujo simbolismo é criado pelo próprio artista.

Num quadro realizado em 1855 encontram-se emblematicamente associadas as duas posições. Baudelaire pedia aos pintores modernos “o olhar da infância”, um olhar virgem, espontâneo, desprovido dos filtros do conhecimento, livre das tradições culturais trazidas pelas histórias das imagens. Este olhar, Coubert o figurou, através de um simbolismo altamente pessoal, em sua imensa tela intitulada O atelier do pintor, alegoria real determinando uma fase de sete anos de minha vida artística. Nele se vê, ao lado do próprio pintor em ação, executando uma paisagem, um garotinho que contempla seu trabalho, como um primeiro e ideal espectador.

A escolha por Courbet de uma paisagem para figurar o quadro dentro do quadro — elegendo-a como a pintura das pinturas — não é casual. Ela se torna aqui símbolo “moderno”, de um ato pictural que se quer “inculto” e se mostra, ao mesmo tempo, como o terreno ideal para as experiências das vanguardas de então. Gênero por excelência dos impressionistas, ela parece anunciá-los. Vinte anos depois Monet, Renoir, Pissarro, Sisley farão surgir uma arte que se quer definitivamente fundamentada em si mesma e que rompe com a história das imagens, pois se preocupa, antes de mais nada, com fenômenos ópticos: reflexos, transparência e saturação da atmosfera, variação de tons segundo as mudanças de luminosidade do dia, e assim por diante.

Não é este exatamente o olhar de Manet. Se ele se separa, por um lado, da tradição das imagens, por outro, precisa delas para estabelecer um diálogo voluntário: sua obra necessita das obras do passado.

Isto repousa sobre os princípios de uma nova pedagogia instaurada — embora não de modo completamente intencional — durante o século XIX, pedagogia que foi capaz de abalar o sistema das tradições e que se desenvolve através de uma recente instituição, paradoxalmente conservadora, endereçada exclusivamente ao olhar: os museus. Com a invenção dos museus, imensos, antológicos, capazes de dispor diante do observador exemplos artísticos de todas as épocas e de todas as civilizações, o aspirante a pintor se exercita na cópia daquilo que pode escolher. E aqui está o novo. Oferta aos olhos, a multiplicidade das imagens, com suas naturezas diversas e contraditórias, faz com que um único ensino não seja mais possível. Pintores como Delacroix e Courbet enriqueceram o seu métier inspirando-se na diversidade dos museus modernos.

É verdade que o jovem artista pode ser subjugado pelo poder dessas variadas formas e tornar-se ou um epígono atardado, ou um eclético que se dispersa. Couture, por exemplo, pintor oficial por excelência da metade do século, professor de Manet durante seis anos, pintara uma tela celebérrima em seu tempo: Os romanos da decadência, inteiramente constituída por citações.

Um academismo derivado da pluridade das referências pode, dessa forma, ser instituído. Mas, de algum modo, a variada origem das telas reunidas nos museus facultou a ruptura com uma tradição estabelecida enquanto dado prévio e indiscutível. A ideia de uma continuidade orgânica, ininterrupta, das práticas formais e semânticas no interior da história da pintura se abala, na medida em que o artista pode, virtualmente, escolher seu próprio passado. E Manet, com o auxílio das imagens do passado, constrói a sua modernidade.

SÍNTESE E INCORPORAÇÃO

Certa história formalista das artes caracterizou Manet como um artista preocupado basicamente com cores e formas, e as abstrações do século XX puderam buscar nele um ilustre precursor. Esta é, entre outras interpretações, a perspectiva de Malraux. Ei-la aqui, num texto célebre do Museu imagínário:[3] “Dirão que Manet não sabe pintar um centímetro de pele, e que Olímpia é desenhada com arame: esquecerão apenas que antes de querer desenhar Olímpia ou pintar a carne, ele quer pintar quadros[…] O penhoar de Olímpia, o balcão cor de framboesa do pequeno Bar, o tecido azul do Almoço na relva são, de modo manifesto, manchas de cor, e cuja matéria é uma matéria pictural, não uma matéria representada”.

Essa interpretação traz consigo a carga de um formalismo teleológico que teve a vida longa. Mas ela é falsa. Pois Manet trabalha com imagens culturalmente muito marcadas. E, nem epígono, nem eclético, constrói seus quadros através de um olhar dotado de surpreendente poder de síntese, capaz de associar, da maneira mais inesperada, imagens de origem diversa, inteiramente renovadas pela situação e pelo tratamento. A síntese de Manet é poderosa: não a que tenta harmonizar elementos distintos num equilíbrio banal — mas a que engendra o novo em relação àquilo que a precede. Assim, por exemplo, Giorgiorre, Rafael, Ticiano, presidirão ao nascimento do Almoço na relva e da Olímpia. Mas é claro também que nenhum desses dois quadros são obras à maneira de Giorgione, Rafael ou Ticiano.

Do mesmo modo como Manet sabe encontrar imagens para reintegrá-las numa solução nova, possui também o extraordinário talento para incorporar, no seu próprio fazer pictural, soluções alheias. Encontramos, por exemplo, num primeiro tempo, muito marcante, de sua pintura, a presença de contribuições trazidas pela arte espanhola e holandesa. Ele retoma imagens e motivos inspirados em Murillo, Velásquez ou Hals, mas além disso absorve também a técnica desses mestres, e com ela o obsessivo emprego dos negros e dos cinzas.

NEGRORES

Henri Focillon sublinhara a filiação: “A descoberta de Velásquez por Manet foi tardia, mas de uma influência considerável pela capacidade de abreviação, pela síntese expressiva, pela qualidade rica dos cinzas e negros”[4] e se referiu, mais adiante, “aos belos negros, untuosos e fumarentos”, próprios ao autor da Olímpia.[5] Mas coube a Paul Valéry a evocação definitiva e célebre no Triunfo de Manet, diante do Retrato de Berthe Morisot, exclama: “Antes de tudo, o negro, o negro absoluto, o negro que só Manet possui, tomou conta de mim.”[6]

Manet é capaz de infinitas variações sobre o negro, e com muita frequência, em seus quadros, as outras cores — rosas, azuis, verdes ou brancos — estão comprometidas com o cinza. Tomemos um primeiro exemplo: uma tela de 1869, intitulada O molhe em Boulogne. Curiosa marinha, onde o tema não é o habitual tratamento das águas, a fluidez dos elementos, a vastidão ilimitada e incerta. Manet jamais deixou de ser um extraordinário construtor, como que instintivamente, suas composições definem uma ossatura original e inabalável.

Nesta tela, a organização é estrita. Ela se faz pela afirmação forte de uma larga faixa horizontal (o molhe propriamente dito, com os ritmos rigorosos dos pilotis e dos parapeitos, mais o trecho de mar que o precede), próxima ao espectador, cortada de um lado e de outro pelos limites da tela, e de uma grande linha vertical (o mastro), plantada no interior do duplo quebra-mar, seccionada no alto. Velas verticalizadas, menos exatas e nítidas, respondem, no fundo, como um eco fantasmagórico à axialidade perpendicular do primeiro plano.

A geometria severa se alia a um emprego muito econômico dos tons. Mas no interior dessa voluntária redução emerge a riqueza das nuanças. Manet pinta com cuidado as estacas embebidas de alcatrão, que desfilam sob o molhe: motivo evidentemente pouco pitoresco, mas que lhe permite variar ao infinito a densidade, o brilho, a natureza e todos os matizes que esse negro oleoso contiver.

Ele poderia ter tratado o belo tema das grandes velas brancas, límpidas, luminosas. Prefere, no entanto, macular a alvura dos panos com a presença dos cinzas. O próprio amarelo do parapeito, que introduziria uma nota viva nesse mundo austero, rigoroso e griséu, é atenuado pela presença dos negrumes e acinzentados.

Um detalhe bastante aproximado de uma outra tela poderá nos auxiliar, de modo mais minucioso, na compreensão desse emprego característico do negro. O recorte mostra a mão que segura o leque diante da saia colorida de Lola de Valência.

A tela, de 1862, é célebre e entusiasmara Baudelaire, que a ela consagrou os quatro versos que formam o décimo quinto poema das Flores do mal e onde justamente se encontra a celebração de uma rosa e de um negro .que se associam:

Entre tant de beautés que partout on peut voir,

Je comprends bien, amis, que le désir balance;

Mais on voit scintiller en Lola de Valence

Le charme inattendu d’un bijou rose et noir.(*)[7]

(*) Entre tantas belezas que se pode ver em torno, / Compreendo bem, amigos, que o desejo balance; Mas se vê cintilar, em Lola de Valência / O encanto inesperado de uma joia rosa e negra.

Um pormenor do quadro nos mostra as manchas vermelhas, amarelas e verdes que compõem o colorido da saia. Todos esses tons, em pinceladas rápidas, são colocados sobre um fundo negro. Mas não há apenas isso: os vermelhos, amarelos e verdes se tingem de negro. O leque possui uma gama que vai do azul ao cinza. No bracelete, o ouro se sombreia e emoldura uma pedra escura como o ônix, que emite reflexos dourados. Vista de perto, a pintura de Manet nos revela como o negro se constitui em substrato cromático inequívoco.

Na parte esquerda da tela intitulada A música nas Tulherias, igualmente de 1862, é possível distinguir o próprio Manet, de pé, com sua barba castanha e sua bengala, e Baudelaire, meio na sombra, logo atrás do chapéu azul da figura feminina no primeiro plano. Nos paletós escuros dos fraques o negro é fusco, com intensidades diferentes, nas cartolas, ele toma reflexos e brilha. Emergem, de permeio a essas manchas escuras, o cinza das calças, o branco dos colarinhos, sobre os quais as sombras parecem borrões fuliginosos.

Os personagens femininos sentados criam uma grande mancha amarela, feita de ritmos arredondados, que se contrapõe à perpendicularidade masculina. É, no entanto, um amarelo ma non troppo , habitado inteiramente por sombras acinzentadas que parecem prolongar, de um modo atenuado, a barra negra que percorre a parte inferior do guarda-pó. A cadeira leve, transparente, introduz um grafismo sinuoso e elegante logo no primeiro plano, ela possui um tom amarelo-dourado, mas constantemente sublinhado por pinceladas negras. Sobre ela, contrastando com o fundo mais claro, um cãozinho de luxo, absolutamente cor de carvão.

A COR DA MODERNIDADE

O negro toma, portanto, no colorismo de Manet, o papel de um princípio unificador. Ele não é apenas empregado na sua função de figurar a sombra, como o era, por exemplo, nos claros-escuros do século XVII. Está presente como o elemento constitutivo comum de todas as cores, é tratado de modo autônomo, através de nuanças incontáveis de brilho e de densidade. De maneira extremamente rica e fascinante, Manet nos ensina a ver o negro.

O negro está presente no mundo da modernidade e esta presença foi sublinhada por Baudelaire, particularmente num texto onde a questão da cor é objeto de um longo desenvolvimento: O Salão de 1846. O trecho que se segue foi extraído da última parte desse escrito, intitulada “Do heroísmo da vida moderna”.

“E entretanto, não possui ela sua beleza e seu encanto indígena, essa roupa tão criticada? Não é ela a roupa necessária de nossa época, sofredora e carregando até nos seus magros ombros o símbolo de um luto perpétuo? Notem bem que a roupa negra e a redingote tem não apenas sua beleza política, que é a expressão de sua igualdade universal, mas ainda sua expressão poética, que é a expressão da alma pública — um imenso desfile de papa-defuntos, papa-defuntos políticos, papa-defuntos enamorados, papa-defuntos burgueses. Todos nós celebramos algum enterro.”[8]

Roupas que serviam para todas as atividades, para o baile como para o enterro, segundo um poema de Theóphile Gautier[9] e que traduziam essa presença do negro no mundo contemporâneo, tal como, admiravelmente, Henri Focillon evocou: “A vida moderna, trepidante, nervosa, dramática e nostálgica, com seus prazeres baixos e noturnos, com o luto eterno de nossas névoas que as chamas de gás pontuam, com a tristeza monótona do asfalto, o esplendor, à noite, das portas se entreabrindo para os cabarés ardentes, o brilho teatral das joias falsas, o colorido bizantino das maquiagens”.[10]

Esta passagem de Focillon é de derivação nitidamente baudelairiana. Ela se aplica perfeitamente, parece-me, ao quadro de Manet intitulado Baile de máscaras na Opera.

O tema poderia ter despertado no pintor a ideia de figurar uma grande sala onde as pessoas dançassem num espaço de grande respira que permitisse as evoluções mais vastas, a fluidez, a redução dos personagens ao movimento. Ao contrário, existe aqui um certo modo de apresentar a multidão, que nos põe, de modo irrecusável, diante dela. Manet determina um suporte sólido para sua composição, robustamente geométrica, com as verticais e horizontais largas das estruturas arquiteturais que aparecem no fundo, limitando a profundidade e enclausurando os seres, que surgem dispostos como em uma frisa. Não há nenhum ponto de fuga, nenhuma perspectiva, a frontalidade espacial é absoluta. Ele nos oferece um conjunto de pessoas amontoadas, apertadas por estruturas que as constrangem, a tal ponto que os personagens na parte superior do quadro, pendurados no parapeito, são seccionados. Há aqui algo de um enquadramento fotográfico.

O negro se evidencia, caracterizando essas roupas da modernidade. O conjunto humano se apresenta fundido numa grande massa escura, animado por alguns tons de cinza. As cartolas, particularmente, criam um extraordinário ritmo pelas leves inclinações diferentes dos cilindros, sublinhado através dos reflexos lustrosos e oblíquos. Algumas cores mais vivas, poucas, sobressaem nas raras fantasias.

Texier descreveu esses bailes da Opera,[11] nos quais o salão, cheio de trajes coloridos, se opõe ao foyer, onde “senhores graves como escreventes de cartório e sombrios como papa-defuntos, passeiam durante horas, em busca de uma intriga”. Está claro que é este o retrato proposto por Manet; aqui, temos a impressão que as relações sociais são definidas pelas cores; podemos imaginar que os homens vestidos de preto são compradores do prazer oferecido pelas mulheres de braços nus e vestes brilhantes. A ideia de negócio está presente,[12] com muita frequência e em momentos cruciais, no erotismo que habita os quadros de Manet.

Estamos habituados a considerar a luminosidade e a clareza como traços da modernidade pictural. Vemos aqui, ao contrário, neste tratamento que faz do negro o instrumento da unidade cromática, o meio particularmente adequado para traduzir o negror que invadia o mundo da modernidade industrial. É verdade que, a partir de 1874, quando Manet entra em contato com as experiências impressionistas, clareia, de maneira notável, sua paleta. Mas então já havia realizado seus quadros mais decisivos, aqueles que incidiram, de modo definitivo, sobre a história da pintura. E com esses quadros o negror moderno surgiu em suas gamas de mais ricas variações.

SIMPLIFICAÇÃO

Nos quadros de Manet, através do negro, as cores se irmanam numa unidade constitutiva — e passam a fazer parte de um processo rigoroso de construção.

Construção: eis uma palavra-chave para se compreender o olhar de Manet. As cores sem dúvida integram a arquitetura da composição. Esta se faz, no entanto, por meio dos volumes e do modelado que o pintor simplifica radicalmente.

Dizia-se que ele pintava suas figuras como as das cartas de baralho, isto é, em duas dimensões, o que é bastante pertinente. O pífaro, de 1866, é provavelmente a melhor ilustração desse aspecto.

A economia de meios nesse quadro é prodigiosa; o espaço foi abolido, tudo o que é acessório, tudo o que é acidente, foi eliminado, e tudo se concentra no garotinho que toca seu instrumento.

O personagem é inabalável; ele se afirma por contrastes de cor, numa gama, aliás, muito reduzida: preto, vermelho, amarelo e branco, sobre um fundo acinzentado, mas luminoso. Nada de passagens: um tom é colocado ao lado do outro sem hesitação, de modo a se exacerbarem no mútuo contrastar.

A firmeza é ainda mais acentuada pois o personagem se reduz quase a uma silhueta: no rosto, por exemplo, o modelado está praticamente ausente: descobrimos ali alguma coisa de achatado. O volume das calças também é reduzido ao mínimo. Existe, realmente, ideia do recorte. O emprego parcimonioso das cores e o aspecto da silhueta determinam uma construção sem falha.

A TENTAÇÃO IMPRESSIONISTA

As formas simplificadas reforçam uma relação estrutural onde a ideia de composição é a base. Por isso, se Manet tende a anular os volumes, tratando o modelado de modo sumário, as figuras — fortalecidas pela estrutura vigorosa e pelo contraste das cores — passam a adquirir firmeza e poderosa evidência. Mesmo no período em que sua obra é afetada pelas novidades impressionistas, para as quais o mundo sólido parece se dissolver sob reflexos e brumas coloridas, tornando-se suporte para os fenômenos atmosféricos, Manet conserva intactos os volumes simples e o princípio da complexidade construída que preside às suas telas.

Nem o rigor da composição, nem a palpabilidade do mundo desaparecem, e o motivo da paisagem — enquanto relação da natureza com a atmosfera, privilegiadamente tratada pelos impressionistas em seus temas aquáticos — jamais se impõe enquanto preponderante a Manet. Para ele, a paisagem é o lugar onde o humano se encontra, e o ser humano é, em toda sua obra, o tema que lhe interessa. E se ele é capaz de dominar uma técnica que lhe parece útil — como a dos impressionistas —, ele a emprega sempre ad hoc — quando e naquilo que pensa ser necessário. Não faz dela, jamais, um instrumento universal: procede com os impressionistas do mesmo modo que o fizera em relação aos mestres do passado, isto é, extraindo deles o que sua síntese formal pedia.

Tomemos dois quadros de 1874 — momento da eclosão impressionista, em que Manet descobre e se deixa invadir pela nova técnica. O primeiro deles retrata Claude Monet no seu atelier flutuante sobre o Sena, em Argenteuil.

Monet, nesses primórdios das experiências impressionistas, havia inventado um modo cômodo de pintar ao ar livre: alugara um barco e nele podia trazer telas, tintas, o material que lhe fosse necessário para a realização das obras. E Manet presta uma homenagem ao amigo mais jovem, ao criar este quadro.

A pincelada nunca foi tão livre e rápida: o tratamento da camisa, da calça, por exemplo, é feito de maneira muito mais desenvolta do que nos quadros precedentes. É verdade que o tema dos reflexos aparece, mas as águas, elas, são mostradas de modo relativamente restrito. O que conta é o barco, com seu casco em forma de concha, sua estrutura superior, que define uma composição geometrizada. Contam também, nos planos intermediários e últimos, as caídas oblíquas dos telhados, as verticais dos mastros e das chaminés de fábricas ao longe. Isto é, contam os elementos de uma composição estruturada firmemente: muito mais, é claro, do que para os quadros do próprio Monet. E se observarmos bem, veremos que, embora diminuídos, Manet não deixa de empregar os tons de negro que figuraram ao lado dos azuis, amarelos e verdes predominantes.[13]

Argenteuil é o título do segundo quadro.

Novamente, a complexidade das estruturas é muito mais importante do que o tema dos reflexos das águas. O fundo azul, aliás, é pintado de um modo sistemático: não existe, portanto, um olhar que procure as variações possíveis do espelho aquático. Em compensação, o homem e a mulher que ali figuram, muito próximos de nós, sentados sobre um rebordo paralelo à linha do horizonte, diante de oblíquas que penetram no interior da tela, de verticais que assinalam o equilíbrio do todo, como o faz um fiel de balança, banhados por uma luminosidade feliz, possuem a eternidade dos monumentos.

O PINTOR DA MODERNIDADE

Princípio de síntese a partir de imagens do passado; o negro como cor constitutiva e fundamental; simplificação dos volumes para que se afirmem numa composição ao mesmo tempo complexa e inabalável: eis alguns elementos mais característicos dos aspectos visuais da arte de Manet, que o distinguem tanto de tudo que o precedera, quanto do Impressionismo e de outros movimentos que o sucederam. Como escreveu FocilIon, “Manet não é o lugar geométrico das influências e curiosidades: ele é Manet”.[14] É possível, algumas vezes, encontrar-se, em certas histórias da arte, Manet definido como uma espécie de elo entre um passado e um futuro, entre Courbet e os impressionistas, por exemplo. Mas, em realidade, sua situação é muito menos simples. E ele é, sobretudo, muito mais singular.

Não sendo pura experiência visual, a pintura de Manet coloca a questão de seu sentido, das suas referências. O mundo do pintor, evidentemente, não é mais o da cultura clássica: do Olimpo de David ao Olimpo de Offenbach a degringolada fora fatal.

Manet não pertence também à cultura romântica, embora os espanholismos frequentes na primeira parte de sua carreira o aproximasse do amor pelo exótico que aquele imaginário cultivava.

Nem clássico, nem romântico — nem moderno, no sentido das experiências formais que lhe foram posteriores —, Manet é o pintor da modernidade. Como Zola e Baudelaire, Manet trabalha sobre a modernidade.

Mas é preciso evitar equívocos. Pois é possível perguntar se Manet teria sido o equivalente em pintura do romancista e do poeta que, como é sabido, mantiveram com o pintor relações estreitas de amizade. Seria Manet esse pintor do heroísmo da vida moderna, que Baudelaire desejava? Seria Manet o historiador visual do mundo contemporâneo, réplica pictural do naturalismo, como Zola esperava?

A resposta teria que ser um ambíguo sim e não. Porque ele não é nem o Zola nem Baudelaire da pintura, mas indiscutivelmente se interessa, como eles, pelo mundo que envolve — o que fez dele o grande pintor da vida moderna no século XIX.

Toma seus assuntos apenas no mundo que lhe é contemporâneo, retrata seres que pertencem à modernidade urbana do século XIX, não se refugia na paisagem ou natureza morta, não exalta o universo arcaico do campo — “ninguém”, disse Zola, “poderia sustentar que, depois das obras tão notáveis de Manet e de Courbet, o tempo presente não é digno do pincel”, e chama o pintor da Olímpia de “atualista”. Mas as afinidades com o Naturalismo terminam aqui: não está interessado em produzir um inventário de todas as facetas da vida moderna; ignora o retrato do mundo dos sofredores, dos pobres, dos operários, por exemplo, que uma pintura naturalista, muito abundante no final do século passado (a pintura de Adler, de voh Menzel, de Sorolla, de Morbelli, de Geoffroy, entre muitos outros), ilustrou, numa espécie de réplica visual dos Rougon-Macquart .

As afinidades entre Manet e Baudelaire são mais profundas, embora não se trate de um sistema de equivalências. Manet não possui nenhuma das perversões feitas de romantismo negro, o “pathos” exacerbado dos vícios que habitam as Flores do mal. Sua obra não incorpora a “ménagerie infâme de nos vices”, e em sua pintura não se inclui, de modo algum, a eloquência de “ces maledictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs […]”, caracterizadores da arte amada por Baudelaire, segundo o poema Les phares [Os faróis]. A estética do horror que se compraz na repugnância, cultivada nas Flores do mal, cujo mais terrível exemplo é certamente Une charogne [Uma carniça], e que marcará tanto os decadentistas, também não interessa a Manet. Os cadáveres sedutores, as podridões fascinantes, as belezas medúsicas, o simbolismo escuro e poderoso de Les sept vieillards [Os sete velhos] e de Le cygne [O cisne], estão ausentes da obra do pintor. O Balcão de Baudelaire, feito de perfumes, lembranças, beijos infinitos, não é, de modo algum, o Balcão de Manet.

Não existe, no autor da Lola de Valência, essa dilaceração violenta e auto-inflingida pela consciência e pela febrilidade modernas, que condena o ser sensível a existir num mundo que é o dele, mas no qual é incapaz de se inserir inteiramente — como testemunham os versos de L’Héautontimorouménos:

Ne suis-je pas un faux accord

Dans la divine symphonic,

Grâce à la vorace Ironie

Qui me secoue et qui me mord?

[…]

Je suis la plaie et le couteau!

Je suis le soufflet et la joue!

Je suis les membres et la roue,

Et la victime et le bourreau!*

(*) Não sou um acorde desafinado / Na divina sinfonia, / Graças à voraz Ironia / Que me sacode e que me morde? [… ] Eu sou a ferida e a faca! / Eu sou a bofetada e a face! / Eu sou os membros e a roda, / A vítima e o carrasco!

A esta situação de desespero, Manet opõe uma obra de imperturbável tranquilidade. Ele se distancia da paisagem do mundo contemporâneo tal como é vista por Baudelaire através de um óculo herdado do romantismo.

E não é precisamente em Manet que Baudelaire encontra o seu Pintor da vida moderna, como enuncia o título do longo ensaio publicado em dezembro desse ano crucial de 1863, mas — como se sabe — em Constantin Guys.

Hábil ilustrador e aquarelista, Guys não possuía os projetos ambiciosos de telas vastas, elaboradas, definitivas. Sua obra realizou-se sobre o papel e seus raros óleos possuem as características de um esboço. O traço era rápido como o movimento das multidões e lhe permitia apreender a metamorfose das modas, transfigurando o cotidiano, extraindo dele uma atmosfera mágica — que Baudelaire se encarregou de acentuar em seus comentários. Guys era o artista do transitório, da mobilidade efêmera das grandes cidades. Foram certamente essas características que exerceram uma sedução fulminante em Baudelaire.

A obra de Guys intitulada Na rua nos dá uma excelente ideia da arte desse “repórter gráfico”, como o chamou Focillon. É a multidão: sobressaem, no primeiro plano, personagens femininos com saias enormes. Essas mulheres não têm rosto e, portanto, não possuem identidade individual: são caracterizadas pelas roupas que vestem. Muito perceptível é a agilidade da pincelada veloz que capta o devir incessante dos seres urbanos.

Mas imediatamente se percebe também os limites que Guys não ultrapassa: a crônica muito rápida do cotidiano exclui as obras ambiciosas, construídas, pensadas, destinadas aos museus. Parece claro que sua arte ganhou uma dimensão inesperada com as análises de O pintor da vida moderna. É impossível perceber hoje sua produção sem a palavra de Baudelaire que a envolve.

Manet não possui o brio da execução nem a rapidez do traço. Ambicionava uma obra estável, eterna, com seu lugar reservado ao lado das mais ilustres. Como já assinalei, estava também distante das perversões viciosas, tão características das Flores do mal. Mas se considerarmos o que poderia ser o esboço de uma estética da criação artística em Baudelaire, descobriremos que, de algum modo, ou em alguns pontos, ela pode ser articulada com a arte de Manet.

A LAMA E O OURO

Há uma dualidade em Baudelaire. De um lado, a recusa violenta do mundo moderno banalizador, corruptor do espírito — de lá vem seu horror pela fotografia, vista por ele apenas como um modo mecânico de reproduzir a imagem do mundo. Mas por outro lado, existe a ideia de que o artista moderno está ancorado no presente e não pode escapar dele. O artista possui, no entanto, o poder de recriar, a partir desse dado primeiro, uma espécie de sobre-realidade. Para empregar os termos de Baudelaire: uma realidade espiritualizada, uma contemporaneidade heroica.

Essa visão sobre a gênese da criação artística se encontra admiravelmente evocada num poema incompleto, o esboço de um epílogo para a segunda edição das Flores do Mal. Eis aqui a segunda parte desse Epílogo, relativamente mal conhecido:

Tranquille comme un sage et doux comme un maudit,

j’ai dit:

Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante…

Que de fois…

Tes débauches sans soif et tes amours sans âme,

Ton goút de l’infini,

Qui partout, dans le mal lui-même se proclaine,

Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes,

Tes faubourgs mélancoliques,

Tes hôtels garnis,

Tes jardins pleins de soupirs et d’intrigues,

Tes temples vomissant la prière en musique,

Tes désespoirs d’enfant, tes jeux de vieille

Tes découragements;

Et tes feux d’artifice, éruptions de joie,

Qui font rire le ciel, muet et ténébreux.

Ton vice vénérable étalé dans la soie,

Et ta vertu risible, au regard malheureux,

Douce, s’extasiant au luxe qu’il déploie…

Tes principes sauvés et tes lois conspuées,

Tes monuments hautains ou s’accrochent les brumes.

Tes dômes de métal qu’enflamme le soleil,

Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses,

Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant,

Tes magiques pavés dressés en forteresses,

Tes petits orateurs, aux enflures baroques,

Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang,

S’engoufrant dans l’Enfer comme des Orénoques,

Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques

Anges revêtus d’or, de pourpre et d’hyacinthe,

O vous, soyez témoins que j’ai fait mon devoir

Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.

Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence,

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.”

(*) Tranquilo como um sábio e suave como um maldito,… / eu disse: / Eu te amo, oh! minha muito bela, oh! minha encantadora… / Quantas vezes… / Tuas devassidões sem sede e teus amores sem alma, / Teu gosto do infinito / Que em todos os lugares, no próprio mal, se proclama, / Tuas bombas, teus punhais, tuas vitórias, tuas festas, / Teus arrabaldes melancólicos, / Tuas casas de cômodos, / Teus jardins cheios de suspiros e de intrigas, / Teus templos vomitando a prece musicada, / Teus desesperos de criança, teus brinquedos de velha louca, / Teus desânimos; / E teus fogos de artifícios, erupções de alegria, / Que fazem o céu rir, mudo e tenebroso, / Teu vício venerável exposto sobre a seda, / E tua risível virtude, com olhar infeliz, / Doce, se extasiando diante do luxo por ele desdobrado… / Teus princípios salvos e tuas leis conspurcadas, / Teus monumentos altivos onde as brumas se agarram, / Tuas cúpulas de metal que o sol incendeia, / Tuas rainhas de teatro com vozes sedutoras, / Teus sinos que tocam o alarme, teus canhões, orquestra ensurdecedora, / Teus calçamentos mágicos que se erguem qual fortalezas, / Teus oradorezinhos, com empolações barrocas, / Pregando o amor, e depois, teus esgotos cheios de sangue, / Se engolfando no Inferno como Orenocos, / Teus anjos, teus bufões novos com velhos andrajos, / Anjos vestidos de ouro, de púrpura e de jacinto, / Oh! vós, sede testemunha de que cumpri meu dever / Como um químico perfeito e como uma alma santa. / Pois de cada coisa extraí a quintessência, / Tu me deste tua lama e eu a transformei em ouro.

Este poema concentra, de modo notável, a relação que Baudelaire mantinha com a modernidade e, em particular, com a modernidade urbana. As invocações reiteradas dos versos fazem surgir a cidade já interpretada de modo precioso pelo poeta, e a enumeração que precede o enunciado do processo poético já é a transfiguração alquímica que esse enunciado contém. E não podia ser de outro modo, pois é a própria poesia que se diz processo poético. Ela nos diz transformar a lama em ouro, mas só pode nos mostrar a lama transformada, isto é, o ouro. Assim, a criação poética é aqui também consciência estética da criação poética. Nesta volta sobre si, Baudelaire se distancia do romantismo, do qual ele é, de certo modo, oriundo. Porque não propõe uma fuga do mundo presente, daquilo que poderia ser chamado vagamente de real (fuga para tempos recuados ou países exóticos — se a “Invitation au voyage” nos leva a um nirvana perfeito, desejável mas impossível, o “Voyage à Cythere” nos traz ao horror inevitável de nosso próprio corpo e de nossos prazeres), mas uma transformação desse real pela imaginação e pela criação artística.

De fato, há aqui a ideia de que o mundo é transfigurado pela presença do criador no mundo. Eis uma frase extraída do texto “Notes sur l’art philosophique” de 1866: “O que é a arte pura, segundo a concepção moderna? É criar uma sugestiva magia contendo ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista”.[15] Sartre, no seu estudo admirável sobre Baudelaire, diz que o poeta poderia desenvolver um discurso sobre a pouca “realidade” do mundo exterior: “Pretextos, reflexos, telas, os objetos nunca valem por si próprios e só têm a missão de dar-lhe a oportunidade de se contemplar enquanto os vê. Há uma distância original de Baudelaire em relação ao mundo que não é a nossa; entre ele e os objetos se insere sempre uma translucidez um pouco embaçada, um pouco adoradora demais, como uma lufada de vento quente no verão”. E ainda: “Não há nele consciência imediata que não seja trespassada por um olhar acerado. Para nós, basta ver a árvore ou a casa; completamente absorvidos em contemplá-las, esquecemo-nos de nós próprios. Baudelaire é o homem que não esquece nunca de si. Ele se olha ver, olha para se ver olhar; é sua consciência da árvore, da casa que contempla e as coisas só lhe aparecem através dela, mais pálidas, menores, menos tocantes, como se ele as percebesse através de uma luneta”.[16]

Distância e aproximação, mundo banal e mundo sublimado pela criação poética. De lá vem a importância, para Baudelaire, do jogo de olhares e do jogo de espelhos — eles significam consciência do mundo através da consciência de si no mundo: lucidez inspirada que cria, ao mesmo tempo, a identificação e a alteridade imediatas. Baudelaire não impõe seu mundo ao mundo. Para ele, sem a lama, o ouro não se faz. E essa lama é, ela própria, o produto do homem no mundo. Sartre nota que isto é a causa da situação central em que se. encontra a questão do artificio em Baudelaire, do papel essencial que ele adquire em seu pensamento, porque o artifício é a marca do homem no mundo, que lhe permite o reconhecimento de si nas aparências. De lá vem a importância da maquiagem, do dândi — enquanto ser artificial — da cidade, criação perpétua do humano.

Para o criador é necessária, no entanto, a capacidade de apreensão da modernidade espiritualizada. Essa capacidade é eminentemente sensorial: ela se faz pelos olhos, pela língua, pelos ouvidos, pelo nariz, pelas mãos — mas tudo aquilo que recebem os sentidos está filtrado pelos estados segundos da consciência. Por isso surge a necessidade dos paraísos artificiais: as drogas, o enfraquecimento físico, a febrilidade, a música de Wagner, própria a produzir a mais prodigiosa embriaguês. Magia poética, sem dúvida, mas que acaba se situando além dos instrumentos sensíveis, de onde entretanto ela se origina. Portanto, se a fascinação da modernidade se encontra na lama — a “normalidade” da lama só se enxerga enquanto lama. Isto é, se Baudelaire afirma a fascinação contida na modernidade, ele afirma também a existência de uma consciência superior mergulhada na banalidade, dessa relação nascendo a dificuldade de estar no mundo. Duas vertentes complementares: de um lado, a modernidade banal que engendra o tédio, de outro, a modernidade que, por transfiguração nela operada pela arte, é fonte de fascínio. É essa dicotomia que se encontra na imagem do albatroz: o poeta tem asas de gigante que o impedem de andar.

Manet não tem nada dos brilhos metafóricos que iluminam a obra de Baudelaire. Também não possui — como já foi observado — o amor pelo vício e pelas perversões, nem o fascínio pelo horrendo. Nem sequer a modernidade é vista como um conjunto (não há, por exemplo, a visão da cidade como um todo), ou como uma relação tecida entre objetos, situações, atitudes, pois Manet se concentra sobre alguns seres, vistos, aliás, de bem perto. Não investe as coisas dessa “translucidez um pouco adoradora” à qual se referia Sartre. Sua relação não é de acréscimo (como o heroísmo de Baudelaire), mas de esvaziamento — embora seja justamente desse modo que a banalidade se transfigura pelo enigma que carrega em si. Assim, o poeta e o pintor partem de um olhar sobre o que está à volta deles para nos devolver aquilo que apreendem carregado de uma interrogação sobre seus fundamentos e sobre a relação (ou a compreensão) que se pode estabelecer com ele. Com suas obras, Manet e Baudelaire fazem o mundo moderno se construir através de uma linguagem que se encontra além dele próprio.

TELAS BAUDELAIRIANAS

Algumas telas de Manet são francamente baudelairianas. Telas que se embebem da moda, da elegância, das belezas circunstanciais, da alta espiritualidade da toilette, que Baudelaire encontrava em Constantin Guys. Elas são, no entanto, amplamente ambiciosas, rigorosamente compostas, onde, para empregar os termos da própria análise baudelairiana, a parte de eterno e invariável do belo é tão importante quanto a época, a moda, a moral, a paixão. Um dos mais estupendos exemplos desse tipo de pintura é A amazona, de 1875, pertencente ao acervo do MASP.

Baudelairiana é também A música nas Tulherias, de 1860-62, (Fig. 6) pelo retrato da multidão elegante no seu lazer, muito diferente dos grupos humanos exaltados, populares, lutando politicamente, que a pintura de Delacroix e Daumier haviam retratado. Há uma certa rapidez de execução nesta tela que se aproxima da pincelada ágil, celebrada por Baudelaire. O próprio pintor é, num certo sentido, o “homem das multidões”, pois ele próprio se representa no canto esquerdo, visível no primeiro plano, mas discretamente integrado no grupo masculino.

Há, no entanto, alguma coisa de particular. Vemos um conjunto de pessoas no jardim das Tulherias, dividindo o espaço com os troncos das árvores (troncos de sustentação rítmica da ordem interna e construtora), ocupando a parte inferior da tela, bem limitada pelo verde das copas. Multidão. Jardim. Porém, o quadro é intitulado A música nas Tulherias . Dentre os personagens que ali figuram, encontramos o retrato de Offenbach. Mas não é, evidentemente, a presença do compositor que justifica o título.

Manet nos está mostrando a multidão ouvindo música nas Tulherias. Os músicos, entretanto, não estão ali figurados. A orquestra se encontra sobre um palanque, apenas o pintor se colocou — e por consequência, nos colocou — na posição dos músicos. Ele dá, portanto, ao observador, o lugar dos executantes. Os olhares distraídos, lançados pelas pessoas finas num momento de ócio mundano, em realidade recaem sobre nós.

Desse modo, se, por um lado, as imagens que figuram no quadro são constituídas dentro de uma evidência incisiva ao nosso olhar, por outro, elas incorporam o espectador à obra. A tela nos envolve, nos toma como personagem e testemunha, é armadilha que define o lugar de nosso olhar, e confere a ele uma cumplicidade à qual não pode se furtar. Nesta pintura da modernidade, nós, espectadores, estamos, sem escapatória, condenados a sermos “modernos”.

Esta implicação do público na obra, Manet a deve, creio, à frequentação que tinha da pintura espanhola do século XVII. A arte barroca é feita para o espectador, determina o lugar dele, transforma-o em parte da obra que contempla. Isto permite jogos sutilíssimos, como em As meninas de Velásquez, que Michel Foucault evidenciou na conhecida análise que precede Les mots et les choses. Nesta tela, descobrimos o pintor que realiza um quadro do qual só percebemos o verso. Os modelos são o rei e a rainha — entretanto, nós não os vemos, pois nos encontramos no lugar deles. Diante de nós, personagens da corte nos observam e um espelho, ao fundo, assinala a ambiguidade: não é nosso rosto que está ali retratado, mas os do régio casal. Mais adiante, veremos que não é apenas em A música nas Tulherias que Manet emprega um tal processo.

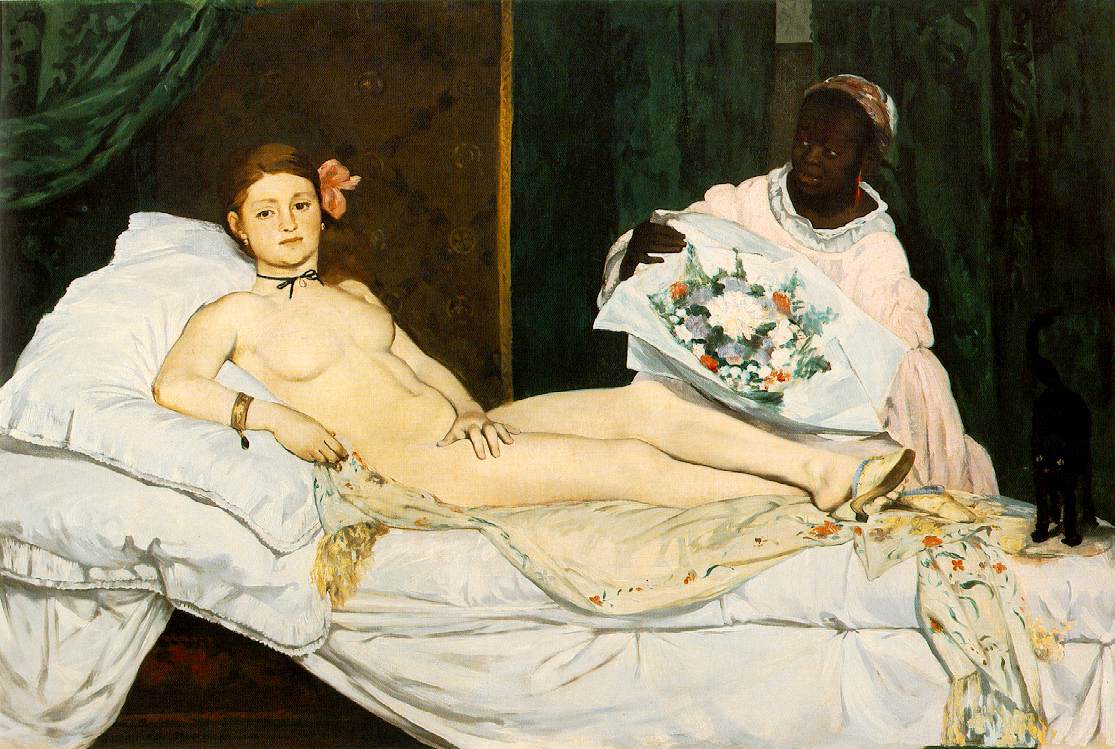

UM NU MODERNO

Afinidades baudelairianas aparecem também num outro quadro de Manet, a celebérrima Olímpia, exposta no salão de 1865. O motivo deriva da Vênus de Urbino, de Ticiano, tela da qual Manet havia executado uma cópia em 1856. Tema “clássico”, portanto, legitimado pela Renascença. Tema do nu recostado, em abandono, tema do erotismo feminino, de tradição ininterrompida, que o século XIX havia também inúmeras vezes retratado.

Consideremos, justamente, duas obras da mesma linhagem, ambas temporalmente próximas de Manet. A primeira delas é O sono de Courbet, também conhecido como A preguiça e a volúpia, de 1866, portanto ligeiramente posterior à Olímpia.

Courbet retoma o tema da beleza das carnes femininas numa perspectiva que é a de sua concepção, particular, das mulheres. Os seres femininos o fascinam, mas como que o deixam entregue à perplexidade por pertencerem a um outro mundo, incompreensível aos homens. Courbet nos mostra mulheres desprovidas de ação ou de racionalidade. Inacessíveis, ele só pode apreendê-las nos momentos em que a inteligência não se revela. As mulheres de Courbet nunca pensam, nunca são ativas: dormem, ou digerem, e são sempre opulentas, isto é, o organismo se dá num extraordinário esplendor de magníficas carnes.

As relações tecidas pelas mulheres entre si constituem um domínio ao qual o homem não tem acesso. Este somente pode percebê-las com o olhar do voyeur, como alguém de fora e não participante. Neste sentido, O sono demonstra esta situação na sua mais perfeita configuração, pois é evidente que existe aqui um prazer puramente feminino, porque homossexual, do qual, consequentemente, o homem não participa: a ele é permitido apenas contemplar. Seres misteriosos, de misteriosa organicidade, as mulheres possuem algo de irredutível à percepção masculina; na sua cumplicidade amorosa, A preguiça e a volúpia, abismo de vertigem pela atração que exercem, são também, pela sua natureza sempre secreta, um desafio à plena compreensão — e, se se quiser, ao pleno domínio — dos homens.

Courbet teve, de modo manifesto, um enorme prazer em trabalhar as carnações, os tons da pele morena e da pele clara, as matérias das magníficas cabeleiras. Quadro vasto, possui ampla composição determinada pela diagonal dos personagens, perfeitamente equilibrada pelas duas mesinhas, uma com frascos, outra com flores. Essa organização larga, essa redução dos acessórios rejeita o episódico, o anedótico, para propor uma visão da natureza feminina — não se trata de duas mulheres, muito menos de duas mulheres contemporâneas, mas da Preguiça, da Volúpia, concebidas no forte erotismo das formas expostas, dos contatos de pele, do roçar dos cabelos, do sono profundo, das faculdades dormentes, num mundo genérico, insituado, fora do tempo.

Os especialistas vêem, com muita razão, no quadro de Ingres A odalisca com a escrava [17]uma das raízes da Olímpia, um dos elos que vão da Vênus de Ticiano ao quadro de Manet.

Ingres procede de maneira evidentemente diversa de Courbet ao tratar as formas femininas. Em primeiro lugar, o erotismo não é franco, ele se esconde por trás de um pretexto. No quadro de Courbet, o olhar se encontra diante de sedução erótica indisfarçável. Ingres introduz um álibi cultural: trata-se de uma odalisca, mulher projetada num Oriente de fantasia, impreciso e longínquo. O exotismo se carrega de erotismo, a distância geográfica e antropológica permite a boa consciência.

Além disso, Ingres traça os contornos ao seu modo extraordinariamente preciso e flexível. A partir dos limites curvilíneos do corpo feminino, ele engendra uma poética linear que transcende o corpo, celebrando uma sensualidade idealizada. Do pé que aparece sob o tecido, passando pela inefável curva das ancas, pela suave modulação do seio, a linha se dilata ligeiramente na região dos braços fechados sobre si. Ali se desenha o perfil admirável e dali parte a queda da cabeleira soberba na sutil variação das sinuosidades descendentes. A pele imaculada se escurece por um ligeiro sombreado na parte inferior do arco onde se inscreve um corpo que perdeu angulosidades e ossatura, cujo poder de sedução emana de uma puríssima quintessência das formas ondulantes.

Num esboço de Manet para a Olímpia existe também uma linha contínua e flexível que traduz as formas arredondadas do corpo feminino através de um percurso amorosamente traçado pelo contorno. Sinuosidade do dorso, da nádega direita, da perna generosa. Pureza e rigor nos traços curvos que compõem uma cabeça onde o rosto não se configurou para que as formas guardassem suas inflexões estritas.

O quadro definitivo (Fig. 3), entretanto, nos mostra um personagem anguloso e magro, que se recorta duramente sobre um fundo escuro. As linhas se interrompem, se fraturam — foram-se as primitivas sinuosidades curvilíneas. Foi-se também o modelado que se arredonda, traduzindo a sedução tátil das formas: as pernas de Olímpia são superfícies achatadas, seu rosto, como o do Pífaro, com o qual se assemelha estranhamente, é quase sem relevo. Isto é, aquilo que existiu desde sempre na pintura do nu feminino — a sedução erótica das formas curvas — desapareceu.

O que resta, então? Este personagem que, ao contrário da Odalisca de Ingres e das mulheres de Courbet, pode ser perfeitamente datado através de seus adereços, penteado, a fita no pescoço, os chinelos de salto: elementos da modernidade. Um nu que se despojou desuas roupas, mas que conservou indícios suficientes para que não nos possamos enganar. Resta o olhar firme, sem pudor, que nos fita sem expressar sentimentos, sem langor, sem sedução. Resta o gesto da mão esquerda que se coloca sobre o sexo para escondê-lo. Na Vênus de Urbino a mão pousa, elegantemente, como quem não quer, entre as pernas para dissimular o púbis; aqui, a atitude é decidida, de modo algum se disfarça: a mão espalmada — profissionalmente, diríamos — claramente tapa aquilo que, num dado instante, não deve ser visto.

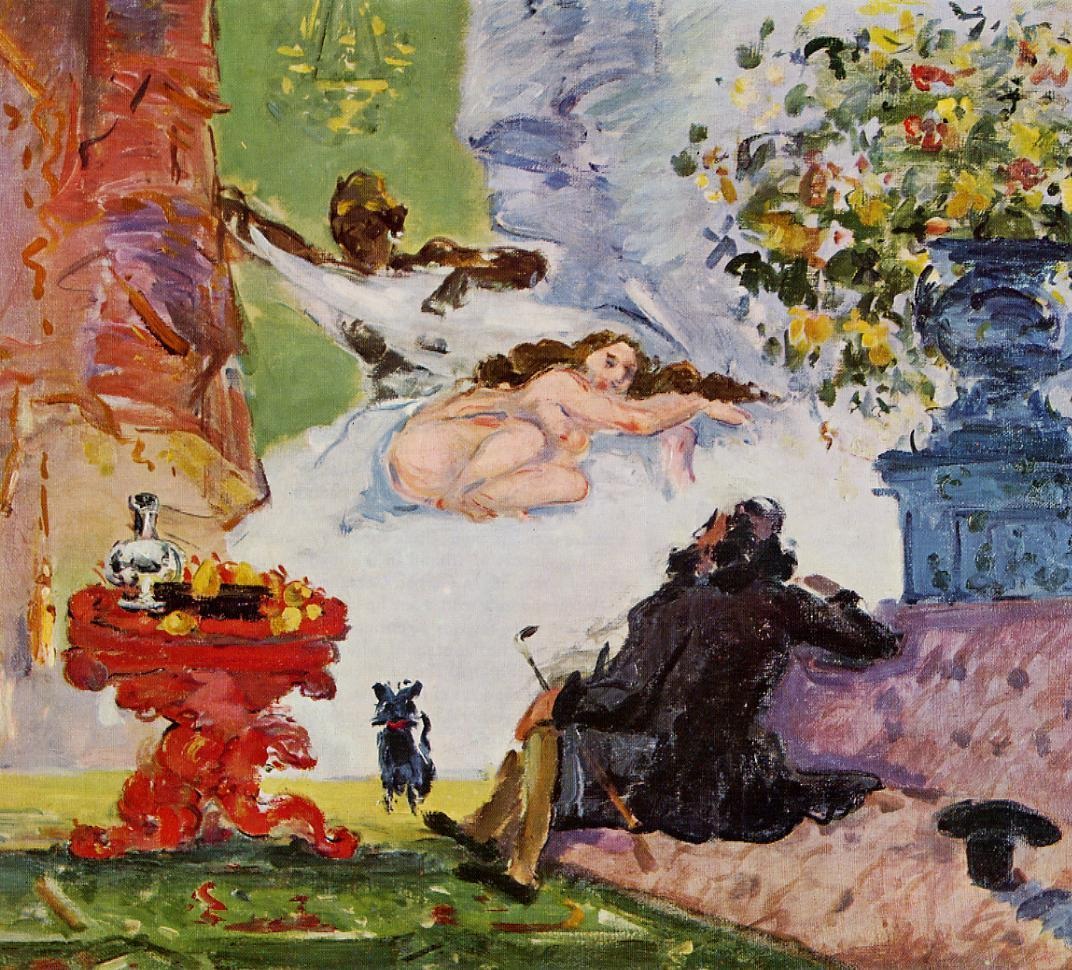

Olímpia é uma demi-mondaine, uma cortesã, prostituta de luxo dos tempos modernos, uma profissional, senhora de boa clientela. Ao contrário das mulheres de Courbet, cujo prazer expulsa o espectador da cena, ela se dirige para algo que está fora da tela, isto é, para o observador que se transforma, diante do quadro, em cliente. Cliente que ela fixa calmamente, cliente de quem recebe as flores, cliente que causa um certo alvoroço no gato, eriçado aos pés da Vênus moderna, estranhando o intruso. Este cliente invisível, mas pressuposto, e do qual tomamos o lugar, foi perfeitamente detectado por Cézanne e incorporado em sua obra Uma moderna Olímpia, pintada dez anos depois do quadro de Manet: careca e de bengala — no qual não é muito díficil reconhecer o próprio Cézanne — ei-lo sentado num sofá, no primeiro plano, nos dando as costas.[18]

O erotismo de Olímpia se encontra nessa relação fundada no negócio, no dinheiro, na caracterização contemporânea da prostituta, e não no nu, concebido como revelação de belas formas esguias. A ligação imposta de maneira fria e precisa pelo pintor, entre sua imagem e seu público, não deve ter sido alheia ao grande escândalo que a tela provocou.

Enfim, nestes jogos de olhares e neste mundo baudelairiano, se impõe uma grande obra-prima do final da vida de Manet: Um bar nas Folies-Bergère, que data de 1881. Estamos numa casa de espetáculos, fazendo parte de uma multidão reunida para o divertimento ao mesmo tempo frívolo e moderno, que apreendemos no espelho ao fundo e que, por conseguinte, se encontra atrás de nós.

Neste quadro temos uma boa ilustração do emprego, por Manet, das técnicas que ele incorpora ao seu próprio fazer — ali, quando e onde elas lhe interessam. No espelho um pouco embaçado, pincela rapidamente, sem muito. definir a imagem, deixando seres e objetos visualmente indecisos, mergulhados na bruma artificial e interior —, nisto há alguma coisa herdada dos impressionistas. Em compensação, constrói da maneira mais sólida possível a garçonete diante do balcão, arquiteturada num triângulo firme. Personagem anônimo, com o olhar um pouco entediado e um pouco cansado, sua força plástica é poderosa e se impõe inabalavelmente.

O jogo que inclui o espectador na obra é aqui claríssimo. Descobrimos o reflexo da moça, de suas costas e cabelo loiro no espelho, à direita. Diante dela, lá se encontra o cliente do bar, de cartola e bigode — isto é, nós próprios, que estamos ao mesmo tempo diante do quadro e diante do bar, presos na armadilha, em frente do balcão horizontal pontuado pela sublime natureza morta, em frente da arquitetura horizontal que o espelho reflete (mas que, em realidade, se encontra atrás de nós), diante dessa muda e moderna esfinge, enigmática, mas sem segredo.

Em Um bar nas Folies-Bergère acham-se os efeitos de olhares, de espelhos, os interiores enfumaçados da modernidade, tão caros a Baudelaire. Encontra-se também, no entanto, essa indiferença fundamental dos seres, misteriosa e vazia, própria a Manet ou, segundo ele, a uma atualidade moderna, sem sentimentalismo, sem memória, sem história.

A MORTE

Esse enigma sem chave se explicita no tratamento que o pintor confere à morte. Como já dissemos, na poesia de Baudelaire a morte é o cadáver, a carniça, o verme, a podridão, que ainda no seu horror fascinam e são capazes de provocar o desejo. Manet, ao contrário, tratando da morte, vai empregar uma frieza surpreendente. Disto, o exemplo por excelência é A execução de Maximiliano, que retoma a célebre composição de Goya, As execuções do 3 de maio de 1808.

Em ambos, o pelotão se encontra do lado direito dando-nos as costas, e os fuzilados do lado esquerdo, voltados para nós. As duas telas possuem aliás proporções e dimensões parecidas.[19]

O 3 de maio nos apresenta os soldados alinhados em atitudes repetidas, numa sucessão de botas, fuzis, chapéus, mochilas, uniformes que se recortam contra a luz. Emblematicamente, temos a ordem repressora que se perfila e que esmaga. Em frente, as vítimas, os mártires, numa desordem significativa de liberdade, são massacrados.

A luz, que constrói a espacialidade do quadro, se concentra nos que morrem. No primeiro plano,

um cadáver banhado em poça de sangue; no meio do grupo, braços e pernas abertos como numa cruz de Santo André, com calças amarelas, camisa branca, que vibram luminosamente diante da escuridão, se destaca um personagem, numa última e exaltada eloquência.

Na Execução de Maximiliano, a ordem dos soldados desapareceu, e em realidade não se percebe muito bem de que modo eles se encontram dispostos: em todo caso, o rigor das botas e das armas, da implacável repetição, desapareceu, deixando no lugar um conjunto de formas que se recortam de modo um pouco arredondado. A atitude dos personagens é também esvaziada de qualquer efeito patético — estamos muito longe da gesticulação do quadro de Goya. Mesmo no que concerne luz e cor, a relação dramática some: a cena é iluminada de modo homogêneo e neutro, os tons são acinzentados e muito próximos entre si, sem contrastes. Nada de grandes manchas vermelhas: a morte de Manet é limpa, higiênica, não há sangue em seu fuzilamento.

O terror, aqui, mudou. Não é altamente proclamado como no quadro de Goya. Mas observamos o oficial de Manet, à direita. Sequer presta atenção à cena: completamente indiferente, de um modo muito profissional, está ocupado com o gatilho de seu fuzil. Se Olímpia era uma profissional do amor, temos agora um profissional da morte. O horror não se encontra no excepcional, na situação heroica: os calafrios surgem quando percebemos que ele foi submergido pelo costumeiro.

Evidentemente, toda retórica desapareceu. Os próprios espectadores, figurados por trás do muro, assistem sem grande comoção à cena (apenas um deles levanta o braço, como que assustado pelo estampido), que se confirma na sua banalização.

Georges Bataille, no seu Manet,[20] lembrou: “A priori, a morte, dada metodicamente, friamente, por soldados, é desfavorável à indiferença: é um assunto carregado de sentido, de onde surge um sentimento violento, mas Manet parece tê-la pintada como insensível; o espectador o segue nessa apatia profunda. Este quadro lembra estranhamente a insensibilização do nervo de um dente: dele emana uma impressão de entorpecimento gradativo, como se um profissional habilidoso, como de seu costume, tivesse. aplicado conscienciosamente este preceito primeiro: ‘Pegue a eloquência e torça-lhe o pescoço’. Manet fez algumas pessoas posarem, umas tomaram a atitude dos que morrem, outras dos que matam, mas de um modo insignificante, como se estivessem comprando ‘um maço de rabanetes’. Todo fator de eloquência, verdaderia ou falsa, é eliminado. Restam as manchas de diferentes cores e a impressão alucinada que um sentimento deveria ter nascido do assunto: é a estranha impressão de uma ausência”.

Torcer o pescoço à eloquência é esvaziar o quadro de toda sua carga sentimental. É também introduzir o princípio de mistério, pois, em fim de contas, qual é a razão de se pintar um quadro cujo resultado é a “impressão de uma ausência”?

Qualquer veleidade idealizadora, nobre ou cruenta, é impossível. O trágico, o patético, a violência, que determinariam as razões da obra, foram eliminados. É que neste mundo moderno, revelado por Manet, tudo aquilo que dá sentido aos atos desapareceu — não que os atos não tenham forçosamente sentido — apenas, ele se encontra fora do nosso alcançe, rodando numa galáxia inatingível e enigmática.

Tudo se passa como se a sociedade moderna tivesse posto de lado o sentido da relação entre os seres — embora essas relações não desapareçam. Como se fôssemos levados ao anonimato e à perda da razão de ser. As efígies de Mallet, pelo modo como ele as trata, possuem uma grandeza grave. Mas delas está completamente ausente a ideia de heroísmo — mesmo o da vida moderna, como queria Baudelaire. Heroísmo é uma palavra que não pode existir na modernidade, ela é por demais excessiva. O ato heroico é impossível porque nunca possui motivos convincentes e se confunde com o ato grandiloquente.

OS SERES E SEUS MISTÉRIOS

Nessa mesma perspectiva, os dramas, as paixões, as relações felizes ou conflituais são, segundo Manet, temas pífios. Pois o olhar se reduz não à visualidade pura, visualidade do esplendor das belas formas, mas à impossibilidade de compreensão, o enigma. O olhar da modernidade de Mallet faz de sua incapacidade de atribuir sentido sua interrogação primordial. É verdade que nesse enigma há um extraordinário encanto: o fascínio do inalcançável. Mas esta é a única recompensa. Manet pintava seres como elementos de uma natureza morta, no misterioso espetáculo das presenças contíguas.

Um de seus célebres quadros é o Balcão de 1868.

Nele, alguns personagens estão frontalmente encerrados pelos limites da tela, pelas venezianas, pela grade verde, pelo tom escuro do fundo que anula o espaço e os projeta para a frente. Como que aprisionados numa mesma cela, reunidos numa proximidade inevitável, encontram-se, no entanto, indiferentes uns aos outros. O pintor sequer se esforçou em uni-los pelo mesmo tratamento: a moça sentada possui olhos fundos, cavados pelas sombras, sobrancelhas afirmadas, que evocam a fixidez de uma ave de rapina; o rosto da que está de pé é desenhado por um oval puro e tratado sem relevo, como uma máscara oriental; atrás o personagem masculino nos mostra o branco da camisa implacavelmente recortado pelo paletó escuro, gravata e colarinho formando um estranho suporte para a cabeça rígida. Os olhares são indiferentes, perdidos numa contemplação própria e isolada, sem revelar, por uma crispação ou movimento qualquer, o menor indício de expressão da alma. Estão ali reunidos como, sobre a mesa, os objetos que compõem uma natureza morta.

O ALMOÇO NA RELVA

As fontes do Almoço na relva são, ao mesmo tempo, próximas e remotas.

Próximo é o tema: um piquenique no campo, como Zola e Maupassant narrarão, como Courbet já pintara no seu As senhoritas da beira do Sena, que aconteciam nos domingos, nos feriados, onde rapazes — estudantes ou caixeiros — convidavam mocinhas — operárias, costureiras, as chamadas grisettes ou lorettes — para uma partie de campagne que, via de regra, se terminava por uma partie de plaisir.

No quadro de Courbet, o tema da refeição no campo, que se completa pelo prazer erótico, está implícito. Como sempre, as mulheres que Courbet escolhe parecem impossibilitadas de ação, num torpor digestivo próximo ao sono. A robustez dos corpos acentua ainda a ideia de imobilidade e de peso — os braços da moça do primeiro plano cedem, inertemente, à gravidade, a cabeça da outra se apoia pesadamente sobre o braço esquerdo. Ainda uma vez, Courbet excluiu os homens; mostra apenas as mulheres em sua preguiça orgânica.

Se o tema é portanto contemporâneo, o quadro de Manet possui uma origem formal muito mais recuada. Ele provém de uma obra de Rafael — O julgamento de Páris — ou antes, de um detalhe dessa obra, que reúne algumas figuras alegóricas representando dois rios e uma ninfa. Manet conhecia uma bela gravura de Marco Antonio Raimondi, feita a partir de Rafael. Foi dela que o Almoço na relva derivou.

Na gravura, um dos homens estende o braço diante de si, para se apoiar numa espécie de remo, e a ninfa se volta para olhar o espectador. O Almoço retoma os personagens exatamente na mesma posição dos de Rafael. Surge mais uma jovem no fundo, e o remo sobre o qual a mão se apoiava desapareceu, embora a atitude do braço continue.

Como se sabe, o escândalo foi causado pela presença de personagens femininos nus ao lado de homens inteiramente vestidos. Manet podia invocar, defendendo essa mistura de nus e vestidos, uma longa tradição da história da pintura que remonta a, pelo menos, o Concerto campestre de Giorgione. Porém, era indisfarçável o fato de que, no seu quadro, os personagens masculinos estavam vestidos com roupas modernas, numa situação contemporânea.

Mas chocou também o caráter enigmático das imagens. “Busco em vão o que pode querer dizer esse logogrifo pouco decente”, exclamava L. Etienne. “Não adivinho como pode fazer um artista inteligente e distinto uma composição tão absurda”, se interrogava Théophile Thoré.[21]

De fato, o quadro nos revela muito pouco. Podemos descobrir a gênese de diversos elementos — no entanto, se isto nos esclarece sobre as origens, em nada nos informa sobre a significação das imagens. Como compreender esses homens vestidos, essas mulheres nuas, pintados a partir da pose em atelier, sem nenhum disfarce; este gesto na direção de pessoas que voltam o olhar para nós? Como aceitar esse tema erótico onde erotismo não existe, nem por uma carícia, nem por um abandono, por qualquer sinal de desejo ou de volúpia? A própria técnica empregada, como já sentiam os próprios contemporâneos, desirmana objetos e seres: assim se exprimia Paul Mantz em 1884: “Manet suprime essas ligações, essas amizades que aproximam as coisas sem limitar suas individualidades: no Almoço na relva ele professa a rude doutrina do contato brusco e cortante; não crê na reconciliação das cores na atmosfera envolvente”.[22]

Manet não reconcilia nada, não explica nada, não instaura relações significantes: nos impõe imagens que se situam do outro lado do sentido. Ninguém melhor do que Bataille exprimiu o mistério Manet: “É a resoluta dureza com a qual Manet destruiu que escandalizou; é também essa rigidez que nos encanta se a arte busca o supremo valor (ou o charme supremo), substituído à majestade dos sentimentos convencionais, que fazia outrora a grandeza das figuras soberanas. É a humanidade sem frase, liberada dos liames que a amarram a múltiplas convenções: essas convenções que enunciam tanto a eloquência quanto a prosa, tanto a tagarelice quanto o sermão. O que domina se olhamos a Olímpia é o sentimento de uma supressão, é a precisão de um encanto no estado puro, a da existência que, soberanamente, silenciosamente, cortou a ligação que a unia às mentiras que a eloquência havia criado.

[…]

A intenção de um escorregar onde se perde o sentido imediato não é a negligência do assunto, mas outra coisa: é como no sacrifício, que altera, que destrói a vítima, que a mata, sem negligenciá-la. Afinal, o assunto das telas de Manet é menos destruído do que ultrapassado, é menos anulado em proveito da pintura nua do que transfigurado na nudez dessa pintura. Manet inscreveu um mundo de pesquisas tensas na singularidade dos assuntos. Manet está na origem do Impressionismo? Possível. Mas se manteve numa profundidade estranha ao Impressionismo. Ninguém carregou mais o assunto: se não de sentido, daquilo que, sendo apenas o além do sentido, é mais do que ele”.[23]

Notas

- Gaetan Picon, 1863: naissance de la peinture Moderne, Genebra, Skira, 1974. ↑

- Os “salões” eram exposições periódicas, anuais ou bienais, de obras de artistas vivos, realizadas em Paris desde o século XVII, sob os auspícios da Académie Royale de Peinture et Sculpture. A importante repercussão cultural dos salões atinge seu apogeu no século XIX. Os critérios de seleção e julgamento radicalizam seu conservadorismo na segunda metade do século. Em 1863, de 5 mil obras apresentadas, mais de 3 mil foram recusadas. Nessa maioria se encontravam alguns dos pintores mais representativos da modernidade, entre eles Courbet, Jongkind, Pissarro, Whistler e Manet. O próprio imperador Napoleão III decide pela abertura do “Salon des Refusés” [Salão dos Recusados], de modo a que o público pudesse julgar de per si. É no Salão dos Recusados que Manet expõe Le déjeuner sur l’herbe [O almoço na relva]. ↑

- André Malraux, Le musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1965, (col. Idées/ Arts), p. 48. ↑

- Henri Focillon, La peinture aux XIXe. et XXe. siécles, vol. II, Paris, Renouard et Laurens, 1928, p. 158. ↑

- Idem, ibidem, p. 172. ↑

- Paul Valéry, Pieces sur l’art, Paris, Gallirnard, 1962, p. 172. Eis a análise do quadro em sua integralidade:“Je ne mets rien, dans l’oeuvre de Manet, au-dessus d’un certain portrait de Berthe Morisot, daté de 1872.Sur le fond neutre et clair d’un rideau gris, cette figure est peinte: un peu plus petite que nature.Avant toute chose, le Noir, le noir absolu, le noir d’un chapeau en deuil et des brides de ce petit chapeau mêlées de meches de cheveux châtains, à reflets roses, le noir qui n’appartient que a Manet, m’a saisi.

Il s’y rattache un enrubannement large et noir, qui déborde l’oreille gauche, entoure et engonce le cou; et le noir mantelet qui couvre les épaules, laisse paraître un peu de claire chair, dans l’échancrure d’un col de linge blanc.

Ces places éclatantes de noir intense encadrent et proposent un visage aux trop grands yeux noirs, d’expression distraite et comme lointaine. La peinture en est fluide, et venue, facile et obéissante à la souplesse de la brosse; et les ombres de ce visage sont si transparentes, les lumières si délicates que je songe à la substance tendre et précieuse de cette tête de jeune femme par Vermeer, qui est au musée de La Haye.

Mais ici, l’exécution semble plus prompte, plus libre, plus immédiate. Le moderne va vite, et veut agir avant la mort de l’impression”. ↑

- In Charles Baudelaire, Œuvres complètes, Paris, Robert Laffon, 1980, p. 115. ↑

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 688. Sobre a questão da roupa, ver também Gilda de Mello e Souza, O espírito das roupas — a moda no século dezenove, São Paulo, Companhia das Letras, 1987. Cf. particularmente p. 69 “A moda do preto só começará em 1840 mais ou menos, devido a Bulwer Lytton e aos escritores românticos. Ela vai alastrar-se mesmo pela gravata, e o homem se cobrirá de luto até o advento do esporte, que de novo introduz as cores claras”. Cf. também a análise particular de Walter Benjamin, associando a cor escura das roupas masculinas no século passado a uma vocação suicida que seria inerente ao homem diante da modernidade: dessa perspectiva, a roupa negra é o luto de si mesmo. Cerceado em seu “impulso produtivo natural” pela “resistência da modernidade”, o homem é “atingido pela paralisia, e se refugia na morte”. E o suicídio surgiria, para Baudelaire, como o ato heroico permitido às “multidões doentias”. E o autor conclui: “No que concerne as cores, a moda oferecia sua paleta”. Walter Benjamin, Charles Baudelaire — un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, trad. de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1974, pp. 110 e ss. ↑

- Trata-se de um prólogo escrito para a peça Henriette Maréchal, dos irmãos Goncourt, que sublinhava o desaparecimento das fantasias brilhantes, próprias aos bailes românticos:Bientôt il nous faudra pendre au dou dans l’armoireCes costumes brillants de velours ou de moireLe carnaval déjà prend pour déguisement

L’habit qui sert au bal comme à l’enterrement”

Citado no número 138 do catálogo Manet, exposição do Grand Palais, Paris, Ed. dos Museus Nacionais, 1983,352. ↑

- Henri Focillon, op. cit., p. 156. A citação faz referência a Constantin Guys. ↑

- E. Texier, Tableaux de Paris, 1852, p. 47, apud catálogo Manet, op. cit., p.352. ↑

- Jean Béraud, pintor que traçou a crônica dos costumes parisienses do final do século, deu uma versão mais explícita desta relação, desta vez pondo em cena os burgueses ricos — naturalmente vestidos de negro — que fazem suas “escolhas” entre as bailarinas com seus saiotes claros, nos bastidores do teatro. ↑

- Manet, por ser mais velho que seus amigos impressionistas, e também mais célebre, pôde parecer aos próprios contemporâneos como o chefe do movimento, que era conhecido como o “bando de Manet”. No entanto, não apenas jamais expôs nas diversas mostras do grupo, como a técnica impressionista (sobretudo a de Monet, por quem nutria profunda admiração), surge em sua obra como uma irrupção, e não como o produto natural de um processo evolutivo. John Rewald caracteriza perfeitamente esta situação, ao mesmo tempo que assinala a especificidade de Manet, quando afirma: “Foi lá [em Argenteuil], olhando Monet pintar, que Manet se deixou levar pelo trabalho no ar livre. Adotou cores mais claras e pinceladas mais leves mas, menos interessado pela paisagem pura, preferiu estudar os seres em meio à natureza” (John Rewald, Histoire de l’Impres-sionnisme, vol. II, trad. francesa de Nancy Goldet-Bouwens, Paris, Albin Michel, 1955, p. 10). ↑

- Henri Focillon, op. cit., p. 152. ↑

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 736, apud Jean-Paul Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, 1963. ↑

- Jean-Paul Sartre, op. cit., pp. 26-27. ↑

- Ingres realizou duas versões da Odalisca com a escrava. A primeira, de 1839, se encontra no Fogg Art Museum de Cambridge (Massachussets), a segunda, de Walters Gallery de Baltimore, de 1842, é a aqui reproduzida. É interessante lembrar que existe ainda uma cópia da Vênus de Urbino realizada por Ingres, que se encontra também na Walters Gallery de Baltimore. ↑

- Cézanne havia já produzido em 1870 uma primeira versão do quadro ao qual fazemos referência, que contém já o cliente-espectador. ↑

- Uma grande versão da tela, deteriorada, foi recortada. Os fragmentos encontram-se na National Gallery de Londres. A réplica da Kunsthalle de Mannheim, apresentada aqui, é também um quadro de grandes dimensões, comparável, nesse sentido, à obra de Goya. ↑

- Georges Bataille, Manet, Genebra, Skira, Flammarion, p. 48. ↑

- Cf. Manet, op. cit., pp. 166 e 168. ↑

- Cf. Pierre Courthion, Manet raconté par lui-même et ses amis, Lausanne, Ed. La guilde du livre, 1953. ↑

- Georges Bataille, op. cit., pp. 48 e 95. ↑