A construção do olhar

por Fayga Ostrower

Resumo

A percepção é uma espécie de avaliação ou compreensão espontânea, o que se prova conotativa e etimologicamente. Mais: como atitude interpretativa, a percepção já traz em si algo de criação. E isso de tal maneira que é impossível dizer: aqui começa uma, ali a outra.

As primeiras imagens produzidas por homens – não necessariamente Homo sapiens – datam de 20, 25 mil anos e propõem questões interessantes.

De início, note-se que o caráter primitivo delas nada traz de “infantil”. Até porque não há paralelo entres ciclos biológico e cultural.

Quanto à técnica – que sempre traz aspectos de forma e conteúdo indispensáveis –, cabe ressalvar que um desenho feito na rocha com uma pedra é muito diferente de um desenho numa folha de papel. Naquele caso, as incisões normalmente acompanham a conformação da rocha, a ser colorida com tons de ocre, óxido de ferro e carvão, misturados a gorduras animais.

Além disso, como se desenhava nas galerias mais profundas, os artistas só não trabalhavam no escuro porque levavam com eles tochas que iluminavam um raio de, mais ou menos, vinte centímetros.

Essas informações são fundamentais para a apreciação de desenhos assim, que, no mais, costumam medir quatro metros de altura. As dificuldades de execução deles não eram, portanto, poucas.

Apesar disso, eles apresentam formas e proporções impecáveis. Daí que, provavelmente, seus autores fossem vistos como espécies de feiticeiros.

Avança-se para o Neolítico. Ou seja: a era da agricultura e do pastoreio. O homem instala-se. Produz artefatos. É de então, por exemplo, o jarro, que, em suas subdivisões, tessituras e ornamentos, dava forma ao homem. Afinal, não se trata somente de utensílios e técnicas; antes, da face e da alma do artista. O escultor do barro encontra formas de compreensão da própria vida, ornando-se, moldando-se espiritualmente.

Um jarro chinês, de bronze, datado do século XI a.C. Sinuosamente ornado com incrustações de prata e ouro, suas formas são justas e voluptuosas, seja da alça, tampa ou em sua inteireza. Tudo de uma sensibilidade e beleza raras. Ele enaltece o ser. Proporciona prazer. Gratifica. É como um amigo que diz: “Consciente de si e dos outros, você, que é meu semelhante e sobreviveu a terríveis conflitos, saiba que há coisas que podem ser lindas, como a vida mesma, criadora de formas”.

Sim, a arte fala. Com suas esculturas monolíticas de faraós e divindades jovens e fortes, a arte do Egito antigo fala da imortalidade ou da permanência da matéria. Já a da Grécia cicládica, transparente, fina e minimalista, de harmonia e natureza. Séculos depois, o estilo arcaico, ainda grego, de severidade e tensão.

Em suma: as formas de espaço constituem meios e modos de expressão. Imagens para a imaginação. Referenciais para todas as linguagens.

Uma ponte atravessa um rio num quadro de Monet. Há calma. Paz. Já Rubens expressa outra visão de vida. Com suas diagonais e espirais, predomina, em suas paisagens, um sensualismo em transformação, num turbilhão de sentimentos. Internalizada é a pintura de Rembrandt, sobretudo a da última fase. Isso porque se o assunto de uma tela é o ponto de partida pictórico, sua expressividade é passada pela estrutura formal.

Exemplos assim são muitos e cobrem todos os sentimentos, inclusive os mais sofisticados.

O real sentido de uma obra de arte é, enfim, o intenso prazer e a gratificação íntima que ela proporciona, de modo a enriquecer a sensibilidade, que se transforma em espiritualidade. Para tanto, basta olhar.

Dirijo-me à sensibilidade de cada um. Falarei sobre experiências artísticas e sobre o papel que é desempenhado pela percepção, este espontâneo olhar-avaliar-compreender (de fato, a palavra “percepção” já conota a compreensão). E vocês vão entender, à medida que certos problemas estarão sendo colocados, o quanto os processos de percepção se interligam com os próprios processos de criação. O ser humano é por natureza um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de compreensão que não seja ao mesmo tempo criação. Isto se traduz na linguagem artística de uma maneira extraordinariamente simples, embora os conteúdos sejam complexos.

I

Ao invés de conceitos, começarei logo com ilustrações a fim de poder demonstrar certos princípios básicos da linguagem visual (que permitem uma avaliação objetiva de obras de arte). Inicio a exposição com algumas das imagens mais antigas produzidas pelos homens

São desenhos que foram encontrados no teto e nas paredes de cavernas pré-históricas, que têm, supõe-se, entre 20 mil e 25 mil anos, datando portanto de um período anterior à última glaciação na Terra. Não se tem certeza, ou talvez nem seja possível sabê-lo, se os autores destes desenhos (feitos ao longo de séculos ou milênios) já pertenciam à moderna raça homo sapiens ou a uma raça humana anterior. As origens da arte, de qualquer maneira, remontam a épocas mais longínquas. Mas a propósito das imagens pré-históricas, quero fazer alguns comentários que, penso, nos serão úteis para a compreensão de problemas de criação artística em geral.

Embora os desenhos das cavernas tenham sido produzidas por tribos primitivas (primitivas em relação ao posterior desenvolvimento histórico da sociedade), devemos entender que aqui não se trata de obras infantis. Do momento em que surgem, já as primeiras manifestações artísticas do homem dirigem-se de adulto para adulto. Não há absolutamente nada de infantil nestas imagens e também nada de “primitivo”, no sentido de primário. Ao contrário, são obras da mais alta categoria artística. Não vamos portanto comparar o início da arte com o início de vida de uma pessoa; a arte é um fenômeno de ordem cultural e uma analogia dos dois níveis, biológico e cultural, no faz sentido, além de não ser verdadeira.

Cabe esclarecer algo a respeito da técnica destes desenhos, pois, na arte, a técnica sempre se torna uma questão de formas e conteúdos expressivos. Na realidade não se trata de simples “desenhos”, traçados numa folha de papel. São incisões feitas na rocha, com o único instrumento de que o homem dispunha naquela época: uma pedra. Então era pedra contra pedra. Acompanhando a conformação natural da própria rocha, ou seja, aproveitando certas cavidades ou saliências que pudessem sugerir as formas do animal, o artista gravava os sulcos das linhas de contorno, colorindo as áreas com pigmentos naturais: terra, que são os tons de ocre, óxido de ferro para o vermelho, carvão para o preto. Tais pigmentos eram misturados a gorduras animais e esfregados na superfície áspera das rochas.

Outro fato significativo: as cavernas pré-históricas são labirintos naturais de galerias subterrâneas, que às vezes se estendem por quilômetros debaixo da terra. As galerias, onde se encontram as imagens, são as mais afastadas da entrada (portanto não eram usadas para moradia); nelas não penetrava um raio de luz solar. O artista executava o trabalho numa escuridão quase completa, usando tochas como meio de iluminação (encontraram-se restos de tochas compostas por musgo misturado com gordura animal); evidentemente só se podia iluminar aquele trechinho que estava sendo executado, digamos quinze ou vinte centímetros.

Estas informações servem para podermos avaliar melhor uma série de questões, formais e expressivas, que os desenhos levantam. Quer representem apenas partes da figura de um animal, quer o animal todo, as imagens têm um formato monumental, variando entre um e quatro metros de largura. É de se imaginar que, na escuridão e com a pedra como único instrumento, o artista deveria gastar meses a fio, ou mais, para realizar uma imagem. E como deveria ser tarefa difícil além de exaustiva. (Talvez o artista fosse alguém de reconhecida habilidade — e de poderes especiais — liberado pelo grupo de outras tarefas coletivas, talvez até mesmo da caça, para poder dedicar-se à execução das imagens.) No entanto, apesar de somente poderem enxergar um trecho mínimo de cada vez e nunca o conjunto todo da imagem, os artistas jamais perdem a coerência das formas e o senso de proporções. O que, na monumentalidade das figuras, é algo de extraordinário.

Igualmente extraordinária nas imagens é a caracterização da dignidade e majestade dos animais; sua presença física imbuída de uma nobreza muito grande. O animal como que carrega uma série de qualificações, pelas quais o homem talvez o admirasse e com as quais também se identificasse: a força dos bisontes, a ligeireza dos cavalos, a graça das cervas, etc. Aparentemente, os animais continham um duplo significado: ao mesmo tempo que era necessário matá-los para sobreviver, eles também representavam figura ancestrais dos homens. Na arte pré-histórica não existe a figura humana (exceto raras representações de feiticeiros, isto é, vultos de animais em posição ereta e com duas pernas). Os homens se identificaram em termos de animais: a tribo dos leões, dos cavalos, etc. (Nos índios norte-americanos, e ainda em grupos aborígenes, hoje, se encontra este mesmo tipo de identificação, individual e a do grupo tribal.)

Além da caracterização de certas qualidades, vemos os animais representados em seu momento de maior vitalidade e tensão, estejam vivendo ou mesmo morrendo. A tensão é muito grande, o corpo maciço expandindo, a cabeça encolhida, o olhar fixo. Entretanto, a figuração não abrange todos os animais existentes, e sim unicamente os de caça. Este é mais um dado que reforça a hipótese da magia ter sido a motivação original, e sempre renovada em sua necessidade, para se produzir os desenhos. Através das imagens, os homens poderiam dominar e possuir os animais. De fato, muitas vezes vemos a silhueta da mão humana posta literalmente em cima da figura do animal — tomando posse dele, numa ação mágica. É provável, também, que nas cavernas se realizassem rituais de caça diante das imagens, como uma espécie de preparo psicológico do grupo para poder enfrentar os animais — devia requerer toda coragem caçar bisontes, touros, ursos, com uma pedra apenas (mais tarde, os homens disporiam de arco e flecha, mas mesmo assim se sentiriam indefesos e incomparavelmente frágeis diante da ferocidade e força física dos animais). Sempre e cada vez de novo seria uma questão de vida ou morte.

Jamais, então, o animal é desprezado como mero animal de abate (como hoje, em nossa sociedade). Ao contrário, a atitude que os desenhos transmitem é do mais profundo respeito. Em muitas imagens há, diante da figura do animal tenso, a indicação de armas depositadas, pedras ou paus. É quase como um gesto de conciliação, os homens pedindo perdão aos animais por ter que matá-los.

As motivações mágicas esclarecem o estilo realista dos desenhos pré-históricos, pois era importante captar e reproduzir fielmente certos aspectos característicos do objeto para poder dominá-lo (não se pode fazer magia numa abstração). Por outro lado, o totemismo esclarece a necessidade de formatos monumentais (enquanto a magia funcionaria também com formatos pequenos), assim como o caráter majestoso dos animais. O animal visto como figura ancestral dos homens: esta visão é uma cosmogonia, uma criação de mundos, uma tentativa de responder ao “porquê?” da vida. Se ainda hoje, numa simples página vem-nos o impacto dessas imagens, sua dignidade, grandiosidade e seu mistério, quanto mais elas deviam impressionar as pessoas que as procuraram nas cavernas escuras, imagens oscilantes entre pontinhos de luz. A presença dos animais e os seus significados deviam ser indubitáveis.

Em nossa imaginação atravessamos agora milênios e entramos na época neolítica. Após a última glaciação, as condições geográficas e climáticas na Terra se alteraram radicalmente; os homens tornaram-se sedentários, pastores e agricultores, e nessa época também se iniciaram os vários artesanatos. Estou mostrando aqui um jarro neolítico, um pote de argila, datando talvez de 3 mil anos antes de nossa era.

Este pote vai me dar uma nova oportunidade para tecer alguns comentários sobre a arte em geral. O pote devia ter determinada função, provavelmente a de guardar água ou óleo. Ao observar seu feitio, ainda reconhecemos as marcas das mãos, o modo como os dedos moldaram a própria terra. Compreendemos de repente que, quando o artesão moldou o pote, dando certas subdivisões, tessituras, ornamentos ao volume bojudo e às beiras finas, dando uma ordenação às formas do pote, no fundo ele estava dando uma ordenação a si próprio.

Este é um aspecto da maior importância, pois explica o que significa para nós “ver obras de arte”. Olharíamos para elas por mera curiosidade, para saber que técnicas os homens já conheciam, quais eram os utensílios de sua casa, como se vestiam, ou outros detalhes de seu dia-a-dia.2 Tal curiosidade seria satisfeita logo à primeira vista. Mas nós voltamos a ver o mesmo jarro, o mesmo quadro, a mesma escultura uma segunda vez ou uma décima vez ou mais. Então deve haver outros motivos também, outras coisas que queremos saber. De fato, vemos a face interna do artista, sua alma, seu ser. Pois ao dar forma ao jarro, o homem encontra formas de compreensão de sua própria vida, ordenando-se e moldando-se espiritualmente. As formas de ordenação implicam um depoimento do artista/artesão sobre suas vivências e sobre o sentido do ser: é isto que nos comove tão profundamente nas obras de arte. Elas estabelecem um diálogo conosco e, para retomar este diálogo sempre de novo, vamos aos museus, voltando às mesmas obras.

E é assim também que entendemos o próprio fazer artístico. Consciente ou inconscientemente, há sempre um depoimento sobre o sentido de viver. A obra de arte não é uma mera mercadoria, assim como produzir mercadorias não é a meta da criação artística. Longe disto. Pode acontecer agora, porque no século XX existe o contexto da sociedade de consumo e, neste contexto, existe um mercado de arte, que obriga os artistas a se transformarem em produtores de uma mercadoria de luxo, absolutamente dispensável, para a qual, além de tudo, ainda precisam procurar uma clientela. Dito assim, parece um absurdo; infelizmente não deixa de ser a triste realidade social com que nos defrontamos. Mesmo assim, não há porque elevá-la à categoria de Lei da Natureza ou Meta de 5 milhões de anos de evolução humana. Esperemos que nossos filhos e netos já possam viver numa realidade mais digna e mais criativa, mais humana. De qualquer modo, a essência da arte diz respeito ao nosso ser espiritual. É área de outros valores.

Olhamos para este jarro chinês, de bronze, datando aproximadamente do século XI a.C.

Os ornamentos sinuosos são incrustações de prata e ouro (técnica que os chineses já dominavam à perfeição). Ao seguirmos as formas volumosas do jarro, a tampa, as alças, a justeza das proporções, tudo de rara sensibilidade e beleza, sentimos um enaltecimento de nosso ser. E que prazer, que íntima gratificação! É um sentimento que tem muito a ver com um gesto de amizade que nos diz: “Você é um ser humano, tem que enfrentar terríveis conflitos, já porque você é consciente e sabe de si próprio–e dos outros; mas também as coisas podem ser muito lindas, a vida é muito rica, porque você é um criador de formas”. Tudo isto compreendemos intuitivamente nas formas deste jarro chinês. Daí querermos voltar a vê-lo, ou outros jarros, porque eles nos dão a coragem de viver e de enfrentar os dias de hoje e os amanhãs que nos esperam.

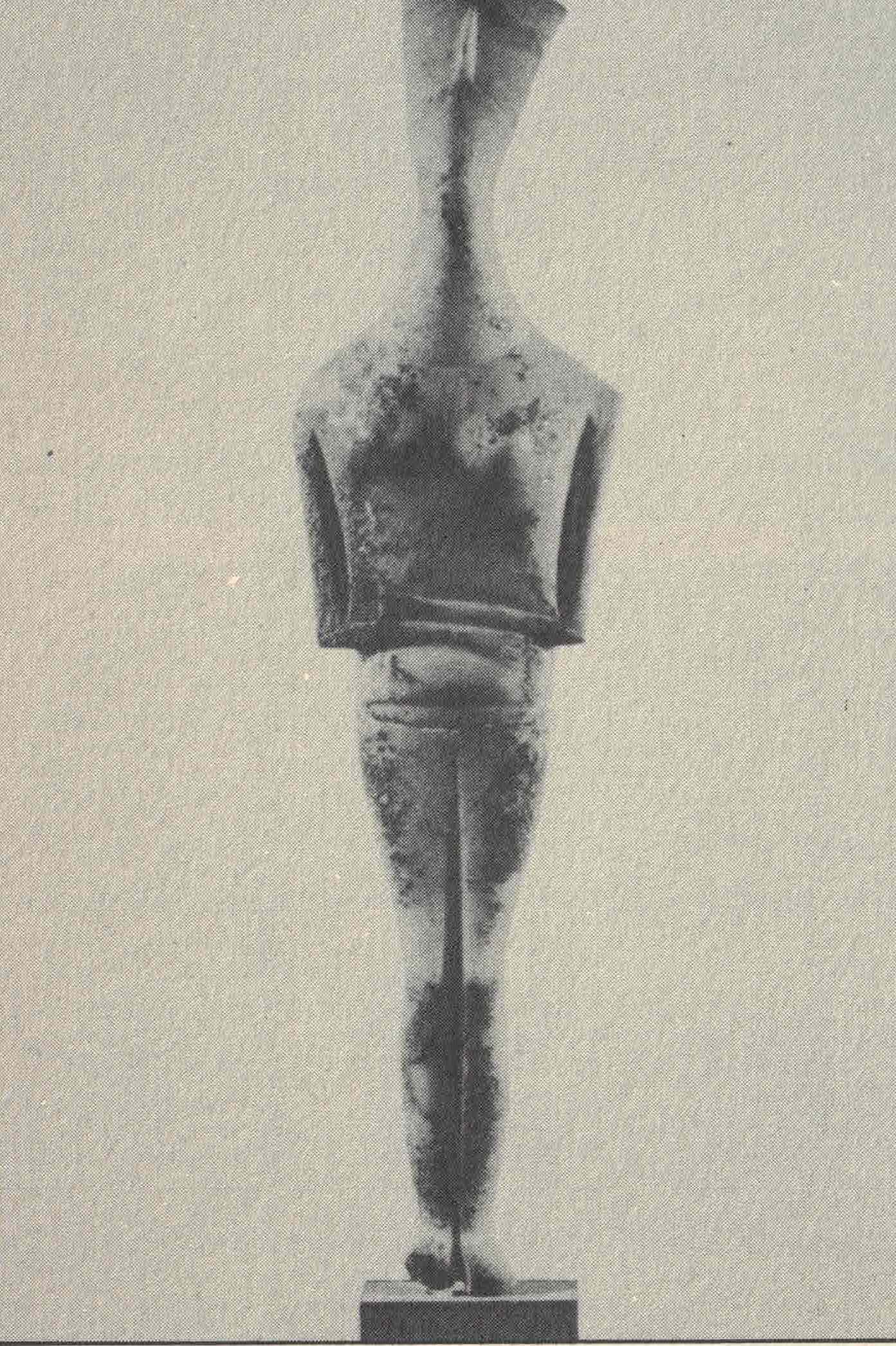

Passamos ao Egito. Olhando para as esculturas monolíticas, de divindades ou de faraós divinizados e idealizados com traços de eterna juventude e força física, vendo as figuras inteiramente imóveis, com os braços colados ao corpo, cilindros onde não existe uma única abertura — percebemos algo sobre o sentido de imortalidade na permanência da matéria, a eternidade do presente que caracteriza sua visão de mundo e, consequentemente, o estilo da arte egípcia. Nesta pequena estátua cicládica, de mármore, acompanhamos a transição para a arte grega. Se reconhecemos a herança da arte egípcia, na visão da imobilidade e solenidade, já há porém uma certa transparência, uma finura que não existia no Egito. Por outro lado, a arte cicládica mostra algo que haveremos de reencontrar, hoje em dia, na tendência chamada “minimalista”: a redução ao essencial tanto da forma como da própria matéria com que lida o artista. Por exemplo , esta obra cicládica, uma cabeça de mulher; vista num primeiro relance, ela até poderia parecer ser feita por Brancusi (só que à elegante austeridade de Brancusi falta o mistério e a densidade mágica que encontramos na arte cicládica).

Atravessamos vários séculos e chegamos agora a outra fase da arte grega, ao estilo arcaico. As figuras esculpidas ainda têm a severidade de colunas de um templo, mas há na sua postura uma certa animação que vai nos mostrar, em nossa visão retrospectiva, em que direção a arte grega se encaminha estilisticamente. Nesta figura, Kouros, do século VII a.C., notamos tanto uma mobilidade como também uma tensão maior, é a tensão da energia contida: observem a postura ereta, os braços curtos, músculos como que encolhidos, as coxas largas, os pés firmes, o peito contraído.

Agora as figuras agem, colocam um pé na frente do outro, elas podem se movimentar no espaço; a própria musculatura do corpo começa a ser modelada. Há uma nova vitalidade. E os rostos começam a animar-se com um estranho sorriso. É algo de extremamente comovedor. Há cabeças bastante mutiladas pela ação do tempo, chuvas, vento, pelas guerras. Mas em qualquer fragmento ainda se encontram vestígios de uma ligeira distensão muscular e se reconhece este sorriso enigmático. Parece um acordar da humanidade, que sorri para a vida.

Entendemos que estes detalhes formais se interligam a toda uma visão de mundo. Vejam: enquanto as esculturas egípcias eram destinadas a serem enterradas junto com os mortos, as esculturas gregas eram colocadas em praça pública para serem vistas pelos vivos. Portanto, há uma outra abordagem, outros valores no viver. Nesta figura de bronze, de Poseidon (Ilustr. 25) tudo já é o movimento. A figura está pousada apenas na ponta de um pé e no calcanhar do outro pé — em equilíbrio perfeito. É uma das maravilhas do mundo, toda ela uma síntese de mobilidade e equilíbrio. Com seus braços abertos, a figura domina o espaço vazio em sua volta, circunscrevendo-o como se fosse um círculo cósmico em que o homem se insere.

Quando chegamos à arte clássica grega, a movimentação crescente torna-se uma música visual, cada detalhe uma linha rítmica, corpos, braços, pernas, panejamentos, pregueados, ornamentos, tudo se movimentando, fluindo, cantando, em espaços que o homem já domina com liberdade. Esta noção da liberdade é compreendida de uma maneira nova: uma liberdade dentro de limites. Não se trata de esquemas rígidos ou proibições, e sim de normas que são compreendidas como delimitações naturais, e por isto válidas, da experiência humana. Assim o artista pode até ultrapassar os limites, sem romper a ordenação interna de certas normas, por exemplo, das proporções. A vida se transforma e, ao mesmo tempo, as transformações tornam-se um valor da permanência do ser. Esta qualificação da arte clássica — o equilíbrio justo entre o dever e o ser — é reconhecida em qualquer imagem da época — por exemplo, no artesanato de ânforas brancas, chamadas “Lecitos”; eram ânforas rituais, fúnebres, colocadas nos túmulos. Quero mostrar um desenho de ornamentação e, ainda, um detalhe do perfil da mulher, para perceberem com que liberdade e maestria o artista, artesão anônimo, traçou a linha do braço e da articulação da mão. Com que naturalidade esta linha de contorno mostra o arredondado do braço, os volumes na contração do braço e da mão. É sobretudo nestes desenhos dos Lecitos que se inspira Picasso, em sua chamada fase “clássica”. Reparem no quadro de Picasso, as articulações de braços e pernas — como ele entendeu bem a arte grega. Evidentemente, ele não a imita, ele percebe nela algo de “essencial”, essencial também para Picasso, e o absorve em sua própria visão, expressando sempre o feixe de sensibilidade e experiência possíveis no século XX.

Por fim, quero apresentar uma madona romântica, do século XIII.

Novamente poderão identificar uma visão de mundo através da imagem: o espaço é inteiramente plano, e tanto as figuras representadas como os meios para representá-las, as cores, superfícies, linhas, têm caráter simbólico. O ouro do fundo, por exemplo, correspondia à cor do Paraíso; era um dado fixo, assim como a Virgem sempre trajava um manto azul sobre um vestido vermelho, ou então o olhar e a posição da madona ou o gesto de Cristo. Eram atributos simbólicos. Compare-se agora a imagem românica com uma imagem pintada 150 anos depois, sobre o mesmo tema.

O autor é Rafael, pintor renascentista. Neste quadro, a significação religiosa da madona permanece a mesma, no entanto, o contexto é outro, ou seja, estamos diante de uma nova concepção de mundo. Os corpos não são mais planos, eles se tornam físicos, ocupando espaços físicos, eles respiram, existe ar em torno deles; o peso do corpo da madona faz com que todo o universo em torno dela se torne um mundo corpóreo, de matéria e natural plasticidade. Agora é possível medir as magnitudes e distâncias, que não são mais vistas, através do prisma simbólico, como qualidades imensuráveis da existência divina. A figura de Cristo se transforma em “bambino”, uma criança, e são João também. Duas crianças que brincam com a mãe, pois a madona se torna uma figura materna. Na arte românica, a ma-dona jamais representa uma “maternidade”; ela era um símbolo divino, assim como Cristo representava Deus. “Revelar o divino”, era esta a função da arte; jamais as imagens poderiam ser de natureza sensual. Então a partir do mesmo motivo pictórico (assunto), é possível encontrarmos interpretações expressivas e visões da vida inteiramente diferentes.

II

Como é que posso saber de tudo isto? Eu não falo grego ou egípcio, nem sei, nem ninguém sabe, a língua que os homens pré-históricos falavam. Tampouco conheço as circunstâncias de vida dos artistas que poduziram as obras. No entanto, penso que o que aqui formulei, diante destas obras, foi perfeitamente aceitável, que não apresentei despropósitos ou meras fantasias literárias. E falei sobre questões das mais sérias da vida: sobre os valores e o sentido de viver. Penso também que todos aqui presentes interpretaram as obras de modo similar.

Então que milagre é este, de na arte existir uma linguagem que é acessível a todos, independentemente do fato de as obras terem sido criadas em culturas e épocas diferentes, há 500 ou 5 mil anos atrás? Que tipo de linguagem seria?

De fato estamos na presença de uma metalinguagem, que serve de referencial a todos os modos de comunicação humana: é a linguagem de formas de espaço. Talvez vocês se admirem: “mas que linguagem esotérica e estranha!”. Ela não tem nada de estranha. Ao contrário, é a expressão direta de vivências existenciais que todos nós fazemos de modo semelhante, todos os seres humanos, no Brasil ou na China, hoje ou há cinco milênios atrás. Cada pessoa passa pelas mesmas experiências do espaço, para poder crescer, tornar-se consciente e conquistar sua identidade pessoal.

Quando nasce uma criança, ela começa logo a movimentar-se. Mexe com os braços, as pernas, a cabeça, o corpo todo. Embora sejam aleatórios, estes movimentos já deixam um registro na musculatura e no sistema nervoso, no próprio ser da criança. O bebê ainda não está consciente, ele está se tornando consciente. O processo de conscientização é tão gradativo que não se pode dizer: neste dia aconteceu isto e naquele dia aquilo, o bebê sorriu e agora sorriu de novo, e daqui a dois meses ele terá atingido o limiar do consciente. De fato, o processo se inicia a partir do primeiro momento de vida. Já duas ou três semanas depois de nascer, o bebê começa a sincronizar os olhos, focalizando os objetos. Mais duas ou três semanas e ele poderá sincronizar o movimento dos olhos com o das mãos. Aos três meses, o bebê tenta apanhar coisas e segurá-las, e este segurar e apanhar as coisas vai ser acompanhado por todo um processo não só de conscientização mas também já de simbolização. Ele presta atenção às pessoas que chegam e saem, o seu olhar acompanhando-as nas várias distâncias. Ele observa os objetos com que lida. Já aos cinco meses é possível mostrar uma mamadeira ao bebê, talvez apenas o bico, pois o bebê não precisa ter o objeto inteiro diante de si para reconhecer uma determinada situação: “esta é uma mamadeira e eu vou comer”. Evidentemente, o bebê não se dá conta disto nestas palavras, mas já será possível acalmá-lo e dizer-lhe: “Espere um instantinho, primeiro vou te limpar e em seguida você vai comer”. E o bebê já se torna capaz de esperar (um pouquinho) pela refeição — o que nenhum animal faria.

A multitude de formas espaciais será descoberta pelo bebê através do próprio viver: ele olha, pega, segura, apalpa, bota tudo na boca, a fim de saber se é uma coisa dura ou mole, lisa ou áspera, redonda ou pontuda, etc. Daqui a pouco, começa a brincar, escondendo os objetos e reencontrando-os. Aprende que mesmo quando desaparecem de seu campo visual, os objetos não deixam de existir. De qualquer modo, passam a existir em sua imaginação e na memória que se forma. Aos seis meses o bebê já senta; sua mobilidade cresce e com ela o tipo de experiência que pode fazer; as mãos exploram incessantemente o meio ambiente, os dedos ganham um toque firme, preciso e delicado ao mesmo tempo. Com um ano a criança fica de pé, assumindo a posição ereta, típica do homem. Começa a andar. E corre. Mexe em tudo e se mete em todas as situações possíveis e impossíveis, debaixo de tudo, subindo em tudo.

Assim, a criança está explorando o mundo em torno dela, descobrindo-se nele, ela própria sendo um espaço dentre espaços maiores. Brincando com os objetos, jogando-os para longe e depois correndo para apanhá-los — e sempre é ela que está no meio de tudo isso — há um contínuo processo de conscientização e identificação, que se dá através destas descobertas espaciais. Quando a criança começa a falar, ela já tem todo um acervo de experiências, a vivência de tamanhos e distâncias, da configuração de objetos, suas formas, cores, feitios, tessituras, gostos e cheiros, se são grandes ou pequenos, alcançáveis ou inalcançáveis, prazerosos ou não. Ainda que as referências afetivas sejam da própria personalidade que está se formando, pois é em relação a ela mesma que a criança ganha a visão de mundo, este é um universo comum que se compõe de espaços vividos.

As primeiras experiências espaciais não podem ser abreviadas nem substituídas. Cada um as faz por sua vez, uma única vez. Mas todos passam por este processo da mesma maneira e com as mesmas referências biológicas. Embora mais tarde em nosso desenvolvimento possamos integrar outras experiências culturais, de acordo com o destino de cada um, antes de nos diferenciarmos individualmente e culturalmente, temos que aprender a sentar, engatinhar, andar, temos que tocar nas coisas e segurá-las junto ao nosso corpo para reconhecer o que são e como são, e para poder saber a respeito de nós. Neste primeiro estágio de conscientização, as referências básicas são as mesmas para todos e também a língua é a mesma, pois as formas de espaço constituem tanto o meio como o modo de nossa compreensão. Fornecendo as imagens para nossa imaginação, o espaço se torna o mediador entre a experiência e a expressão. Só podemos mesmo pensar e imaginar mediante imagens de espaço.

Assim, o espaço será o referencial ulterior de todas as linguagens. Observem que quando falamos, isto é, quando nos comunicamos no nível verbal, as palavras que usamos para transmitir o conteúdo de uma experiência sempre incorporam imagens de espaço. Se, por exemplo, digo que alguém é “profundo” ou “superficial”, estou usando imagens espaciais. Alguém “desligado” ou “concentrado”, novas imagens espaciais. Se digo “compreender”, estou usando uma imagem: “con = junto, prender = ligar uma coisa à outra”. E isto não só em português, em inglês também: to comprehend (as mesmas imagens), e ainda, to understand: “under” que significa embaixo, “stand”, estar de pé; então significa: ter uma base para poder entender. Em qualquer língua, é preciso recorrer a imagens do espaço a fim de tomar conhecimento de algo e comunicá-lo a outros. Vejam que isto se estende aos prefixos dos verbos, que são os modos de ação. Todos os prefixos representam indicações de espaço. Por exemplo, no caso de um verbo como “pôr”: compor, expor, transpor, dispor, su(b)por, superpor, interpor, impor, etc. Sempre o prefixo esclarece em que sentido devemos entender a ação: se as coisas se juntam ou se separam, se são contrárias ou afins, se estão orientadas para cima ou para baixo, se estão sendo atravessadas ou correm diretas; enfim, há cada vez uma indicação espacial definindo o “como” desta ação.

III

Voltamos às artes plásticas — linguagem visual composta unicamente de termos espaciais. Veremos que, numa imagem, qualquer linha funciona como se fosse uma seta. Ela diz: “olhe para mim, siga daqui para lá”, e nós somos obrigados a olhar assim como o artista a colocou, seguindo ao longo desta linha e na direção que ela indica. O mesmo ocorre com relacionamentos formais de cores, superfícies, volumes, contrastes e ritmos visuais. Eles sempre configuram situações espaciais — e nós as interpretamos espontaneamente.

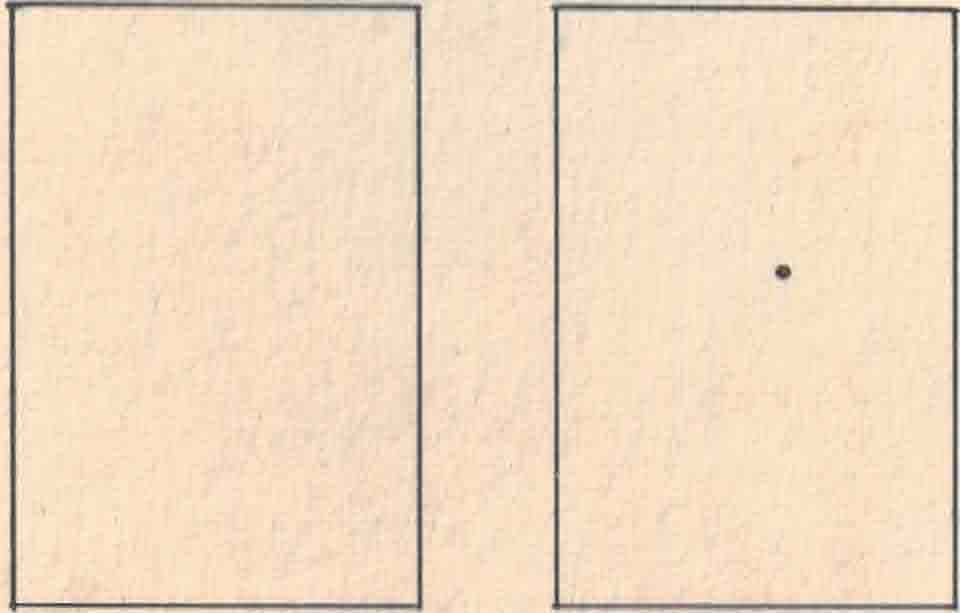

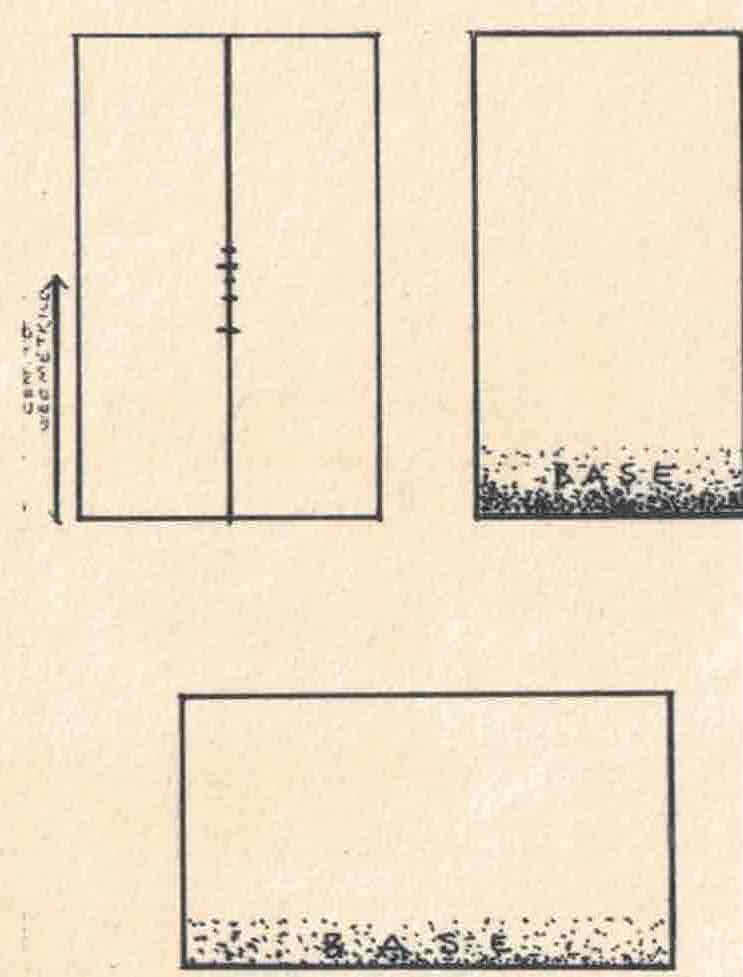

Quando o artista começa a criar uma imagem, ele parte de um plano pictórico, uma superfície. Esta superfície ainda está vazia, não há nada dentro dela, mas ela já constitui uma forma espacial. Cabe ver o seguinte: a superfície tem margens, limites, e, por ter limites, tem uma forma. Se eu afirmar, por exemplo, que este ponto se encontra no centro do retângulo, vocês concordariam comigo?

Ou não? Não. Tem toda razão, o ponto não está no centro. No entanto, para chegar a esta conclusão, nem era preciso medir a superfície, bastou olhar para as margens do plano, seus limites. Imediatamente tais limites projetam uma estrutura interna com núcleo central, onde se cruzariam os eixos. Assim todos puderam concluir que, neste retângulo, deve existir algum ponto que indentificaria o centro da estrutura formal, mas não seria o ponto marcado por mim. A partir de limites, portanto, intuímos a existência de uma estrutura interna. Forma significa, sempre: estrutura, organização, ordenação.

Isto é muito importante, pois só podemos perceber formas, ou ordenações que sejam delimitadas. O que não conseguimos delimitar, nem conseguimos perceber. Assim, em qualquer área do conhecimento, a compreensão depende da noção de limites — percebemos a partir de limites que se estabelecem,no ato da percepção. Temos que aceitá-lo como um aspecto fundamental de nosso próprio ser. (Nem pretendo entrar aqui nas implicações filosóficas que esta noção levanta.)

Também só assim podemos conceituar o que sejam as várias unidades, as partes e as totalidades com que lidamos em nossa experiência: reconhecendo os significados das delimitações presentes, ou dando novas significados a novas possíveis delimitações. Por exemplo, ao apreciarmos o conteúdo expressivo de uma obra de arte, seria pouco nos determos apenas em certos detalhes isolados, de figuras ou objetos representados na imagem. Vejam este cálice grego do século V a.C. Primeiro devemos conhecer a forma global da imagem, demarcada por seus limites concretos, as margens, para em seguida podermos relacionar cada um dos detalhes que nela se encontram. Compreenderemos então que os intervalos têm a mesma importância das figuras representadas, pois são os inter valos que qualificam os espaços das figuras. Este tipo de qualificação mútua, de intervalos “negativos” qualificarem as formas chamadas “positivas”, dos vazios qualificarem os cheios, evidentemente não deve ser entendido como avaliação moral (não há nada de moralmente negativo ou positivo nisto), mas sim como definições de linguagem, para que o conteúdo de uma imagem se torne bem claro. Percebendo as subdivisões e, através delas, o ritmo interno e as tensões espaciais de uma forma, percebemos os seus significados (as tensões espaciais correspondendo a tensões de nossos sentimentos, assim como o andamento físico é transposto para o psíquico — nesta imagem, por exemplo, vemos a competição de dois heróis gregos, um encontro de coragem e de grandes tensões).

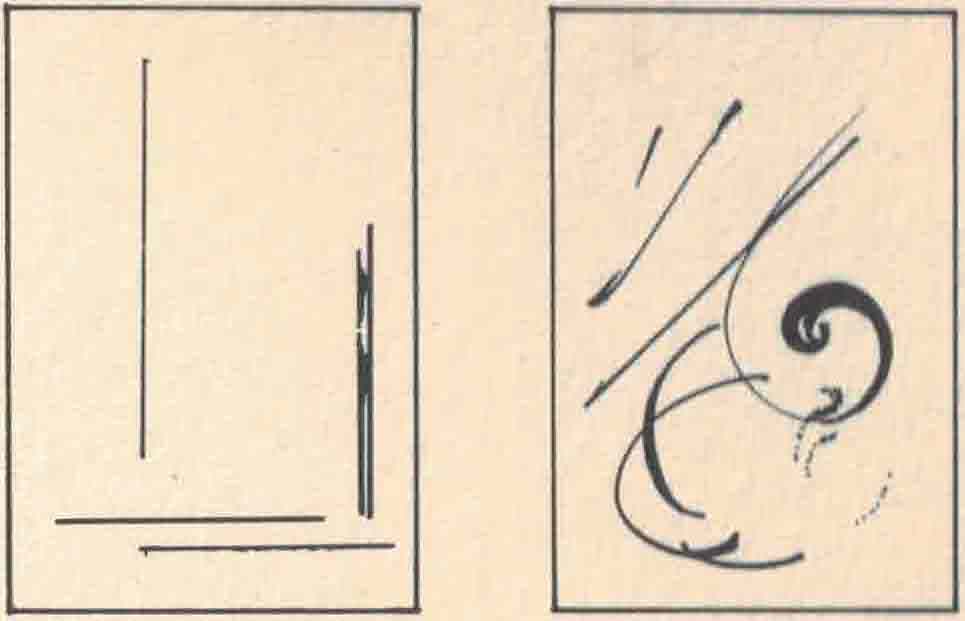

No retângulo seguinte, desenhei algumas linhas horizontais e verticais, e outras diagonais, curvas e espirais.

No pretendo analisá-las em termos de geometria “neutra”. Em primeiro lugar: embora na arte possa existir a objetividade, não há neutralidade, pois a linguagem é em si sempre expressiva. Em segundo lugar: vale frisar que na arte só se formulam imagens de espaços vividos, nunca algum espaço absoluto ou qualquer tipo de conceituação abstrata. Nisto, a arte difere da matemática e até mesmo da filosofia. A arte representa sempre a expressão direta de valores que se originam no próprio viver. Daí, a partir de tantas vivências diferentes, existem tantos estilos diferentes: gótico, renascentista, barroco, romântico, realista, impressionista, expressionista, etc.

Quando percebemos horizontais e verticais, as identificamos espontaneamente com determinadas situações existenciais. As horizontais sugerem calma, serenidade, sono e morte, sempre situações envolvendo uma certa ausência de movimento e ação. As verticais, por sua vez, são associadas à própria postura ereta do homem. Além disso, a verticalidade sugere um ato de ascensão, associando-se mais uma vez a um processo de elevação e desmaterialização, a uma espiritualização (por exemplo, nas catedrais góticas). Ambas as direções são sentidas como “estáveis”,, embora a vertical se nos apresente menos estável do que a horizontal, podendo mais facilmente desequilibrar-se (ao darmos um passo, abandonamos a vertical, nos desequilibramos antes de assumirmos novamente a posição vertical). Contrastando com as horizontais e verticais, que são percebidas como estáticas, as direções que delas desviam, diagonais, curvas, espirais, são percebidas por nós como dinâmicas, isto é, sugerindo movimento e transformação.

Olhamos para um quadro de Monet, uma ponte atravessando um rio. Seguindo as horizontais que predominam nesta imagem, vem-nos um sentimento de calma e de paz. O mesmo sentimento de serenidade nos vem diante desta gravura de Rembrandt (embora a época seja muito diferente: o Barroco). O próprio formato da imagem é uma horizontal bastante acentuada (na proporção de 1:4, uma medida de altura para quatro de largura), sendo esta horizontalidade reforçada por uma série de sequências horizontais em toda a .extensão da parte inferior da imagem. Vejam agora que contraste nesta imagem de Rubens; embora também representando uma paisagem, não existe uma única horizontal ou vertical que pudesse acalmar a constante movimentação das diagonais e curvas (árvores, rochedos, nuvens). Assim, o conteúdo expressivo de Rubens torna-se completamente diferente de Rembrandt. Não que por isto Rubens seja considerado um artista menor; de fato, ambos são artistas grandiosos (além de contemporâneos). Mas sua visão de vida é outra. Através do predomínio de diagonais e espirais, Rubens formula a visão de um universo altamente sensual, em transformação constante, num turbilhão de movimentos. Em Rembrandt, a movimentação externa se desloca para a.emoção vivida, ela é internalizada e, sobretudo na velhice de Rembrandt , é espiritualizada. Diante de um quadro de Rembrandt velho, esquecemos cores, pinceladas, matéria, entramos num mundo de luz e de compreensão indescritível.

Comparemos agora duas versões sobre o mesmo tema: A última ceia, pintada por Leonardo da Vinci (Ilustr. 14) e também por outro grande artista, Tintoretto.

Da Ceia de Leonardo, infelizmente só resta mesmo a estrutura da própria composição, pois ao longo dos séculos os detalhes foram restaurados e provavelmente falsificados. Nesta composição, predomina a grande horizontal da mesa, com Cristo ocupando o centro, e ainda, dentro da subdivisão simétrica do espaço de profundidade, predominam sequências horizontais convergindo na figura de Cristo. Assim, o quadro de Leonardo transmite um sentimento de ulterior harmonia e de paz transcendental. Tintoretto viveu uma geração depois de Leonardo, mas o que o distingue é o enfoque e a interpretação do próprio motivo. Toda a estrutura da Ceia de Tintoretto é baseada em diagonais, a mesa, a posição de Cristo e dos discípulos, os grandes contrastes de claro-escuro. Tudo é assimétrico e extremamente movimentado. Embora a figura de Cristo seja visualmente destacada por um halo e maior luminosidade do fundo, ele também está sendo absorvido nesta movimentação. Compreendemos, então, nesta mesma cena uma situação altamente dramática, um conflito e não um momento de paz.

É preciso entender, portanto, que o motivo pictórico, o assunto, representa apenas um ponto de partida para o artista; o conteúdo expressivo da obra nos é comunicado pela estrutura formal. Cabe observar, a propósito, que no Renascimento inteiro não existe uma única crucificação que seja dramática ou trágica. Temos, antes, o sentido de glorificação do que o de sofrimento — na simetria das imagens em torno do eixo vertical da cruz —, a agonia e morte de Cristo sendo aceitas como momentos que pertencem à vida, momentos absorvidos pela permanência do ser.

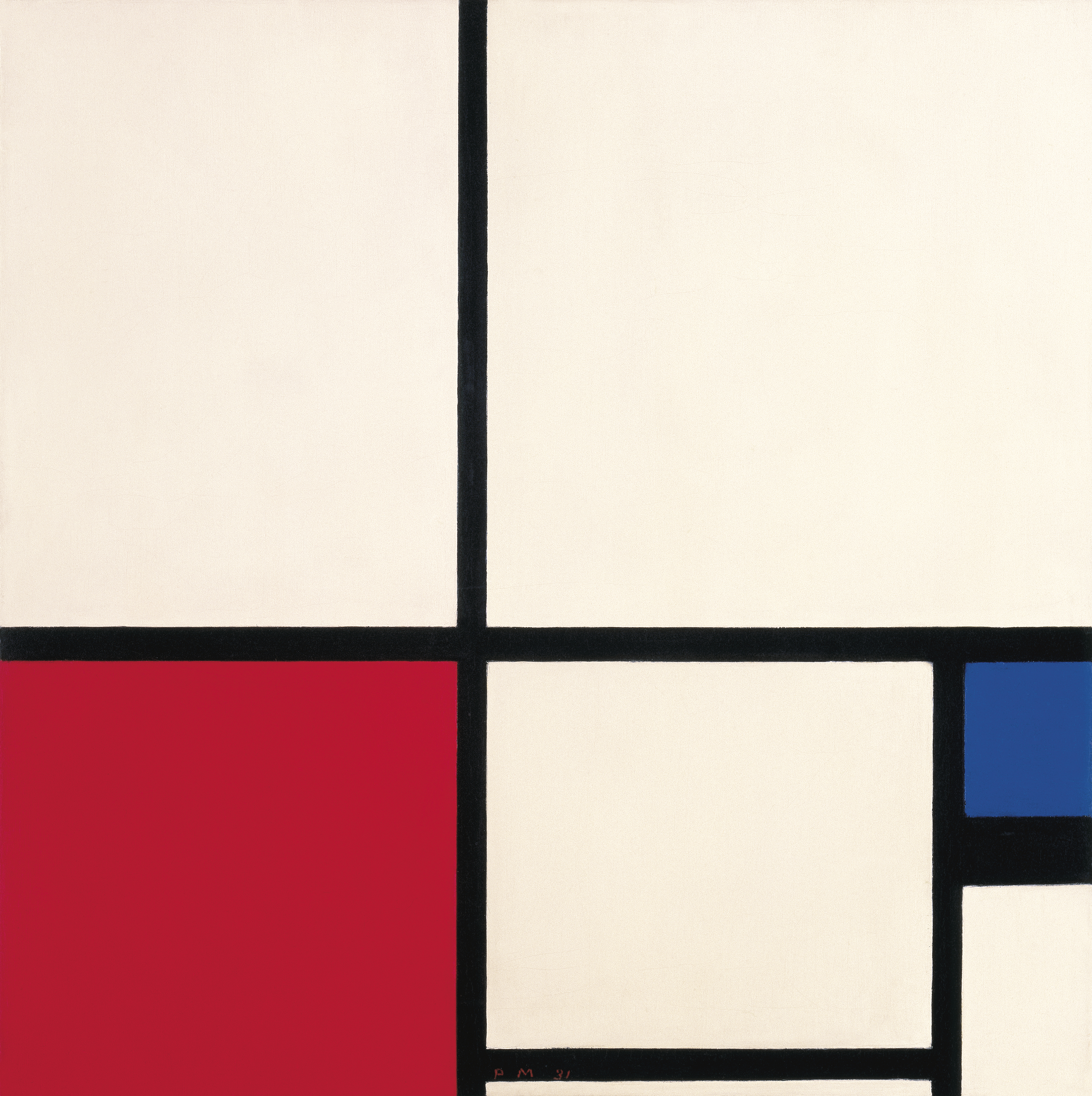

O conteúdo, de serenidade ou de dramaticidade, não existe só em obras figurativas; será encontrado e interpretado do mesmo modo em obras não figurativas, abstratas. Vamos comparar quadros de Kandinsky e Mondrian.

Novamente temos duas abordagens diferentes, dois modos de ser. Para Kandinsky importava captar o movimento e a constante transformação, visíveis nas muitas diagonais e nas curvas, assim como nos fortes contrastes de cor. Ele queria dizer algo sobre a exuberância dos sentimentos de viver. Já Mondrian buscava a serenidade, no equilíbrio idealizado de espaços também ideais — como que reduzidos a alguns poucos protótipos espaciais: linhas retas, ângulos, retângulos, as três cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Vale comentar que Mondrian encontra este espaço não como matemático (apesar da geometria), e sim como místico (pertenceu a uma ceita da teosofia), traduzindo em formas visuais suas aspirações à “pureza do ser”. E é um caminho longo, de muitos anos, entre o Expressionismo inicial de Mondrian e estas imagens calmas, idealizadas. Caminho nada programado, de sofrimento e luta, caminho de vida.

Outra comparação entre imagens abstratas: são da autoria de dois artistas norte-americanos, Franz Kline e Jackson Pollock, ambos no seu apogeu nas décadas de 1950- 60. A estrutura formal das obras de Kline é geralmente definida através de verticais e horizontais (irregulares e não geométricas), o que confere às suas imagens um alto grau de estabilidade e ao mesmo tempo uma grande presença e nobreza visual. Já as imagens de Pollock são de total inquietação. Não é só o fato de todas as linhas da composição serem tão emaranhadas, que não se consegue perceber onde começa uma linha ou termina outra. No caso de Pollock é preciso dar-se conta da escala física: o quadro que estou mostrando (Um, 1950) tem mais de cinco metros e meio. É imenso, um mural. Há uma grande diferença entre uns rabiscos nervosos que se faça, digamos, numa folha de papel enquanto se escuta uma conversa no telefone, e linhas tão agitadas, nesta escala monumental. Porque a referência, nos dois casos, continua sendo a da pessoa humana e sua estatura física. Diante dos quadros de Pollock, nos sentimos perdidos, num labirinto sem entrada nem saída, sem entendermos o tipo de ordenação rítmica que existiria nas linhas. Daí o conteúdo expressivo ser de ansiedade, de angústia mesmo, mais do que apenas nervosismo. Mas Pollock diz alguma coisa de muito verdadeiro sobre as vivências do homem contemporâneo — e ele o diz em termos de linguagem artística, enriquecendo-a. Daí seu indubitável valor como artista.

Como vocês vêem, estou partindo de noções muito simples. No entanto, é uma simplicidade tão complexa! Cada vez que se olha para uma forma expressiva, o próprio olhar encerra um momento de avaliação, de referência a si próprio, de referência a ritmos e tensões de espaços vividos e reencontrados na imagem. Tudo isto se passa no nível da intuição. Então, diante deste esquema, quero perguntar-lhes novamente qual dos vários pontos marcados no eixo central poderia indicar o centro do retângulo?

Este ponto? Mais em cima? Em baixo? [Várias respostas do público.] Todos têm razão.

Mas como isto seria possível, já que vários pontos foram indicados? É possível, justamente, pelo fato de lidarmos com formas de espaço vivenciado, não apenas formas geométricas. No retângulo existe um centro geométrico — é só medir. Existe também um centro perceptivo. Todavia, os dois centros jamais coincidem, embora coexistam. Há várias razões para isto. Uma delas é porque, para nós, a parte baixa de qualquer forma corresponde à sua base: é como se fosse a terra em que pisamos, ela é mais pesada. Assim a área inferior sempre é sentida como uma área de maior peso visual. Para compensar este peso e equilibrar a forma, o centro perceptivo é colocado ligeiramente acima do centro geométrico. Sua posição exata não pode ser calculada — será sempre uma questão de sensibilidade e uma questão da própria forma física, pois cada forma tem uma distribuição de peso diferente.

Olhem, por favor, para o caderno que estou segurando na mão. Ele tem uma forma retangular. Do ponto de vista da geometria, este retângulo continua o mesmo se eu puser o caderno na posição vertical, em pé, ou na horizontal, deitado: nada se altera, nenhuma de suas relações espaciais, ângulos, linhas, centro ou lados. Mas do ponto de vista da forma, tudo sé altera, a partir do próprio centro que ocupará um lugar diferente cada vez. Na horizontal, o centro estará localizado num ponto bastante acima do ponto geométrico, bem diverso do lugar na vertical, cuja área inferior, e peso visual correspondente, será menos extensa do que ocorre na posição horizontal. Esta diferença há de se acentuar enormemente quando, em vez de um caderno de 10 x 20 centímetros, estamos lidando com uma parede de 10 x 20 metros. O centro perceptivo será determinado em cada caso pelas relações físicas que existem. Assim, cada forma é única. E ainda há sempre o homem como referencial.

O artista trabalha com todos estes dados. Ele usa o espaço geométrico para assegurar o equilíbrio mecânico da forma, e as ordenações perceptivas para o equilíbrio dinâmico, ou seja, para articular os espaços expressivos das vivências. Olhem só a beleza deste prato persa, do século XVI. Vejam com que justeza o artesão, ao ornamentar o prato em uma inscrição caligráfica ao longo do eixo horizontal, cruza o centro perceptivo e não o geométrico. Daí ter o prato uma elegância e sensibilidade, que a mera subdivisão pelo centro geométrico em metades iguais jamais produziria. Seria pesado e mecânico demais. Compreendemos então que, na percepção, as duas metades de uma forma, a superior e a inferior, nunca são iguais, a parte alta sendo mais leve do que a parte baixa. Através da subdivisão no centro perceptivo, estas metades também não serão iguais, mas elas se tornam equivalentes.

Vamos vê-lo novamente no quadro de Leonardo da Vinci, a Madona dos rochedos. O centro geométrico corresponde à posição do broche no decote do vestido, enquanto que no centro perceptivo, um pouco acima, inicia-se o contorno da cabeça da madona. Assim, a cabeça encontra-se no centro dinâmico de todos os acontecimentos, mostrando ao mesmo tempo uma graça e uma leveza que não teria se ocupasse o centro geométrico do plano.

Outro exemplo será este quadro de Velasquez, La infanta Margarita, a princesinha com o lenço branco na mão. Mais uma vez encontramos o centro geométrico no decote do vestido, e o contorno do rosto da princesa começando acima, no lugar do centro perceptivo. Só pelo puro prazer de olhar e ver, quero mostrar o detalhe do lenço branco. Daí compreenderão porque Velasquez tem a reputação de ser um “pintor de pintores”. Ele consegue pintar o branco com uma cor, ora em reflexos brilhantes e em transparências iridescentes, ora em opacidades surdas. A beleza desta obra — e a gratificação que nos proporciona — não é só uma questão de técnica. Quando estamos diante de um grande artista, na verdade nem se discute mais a técnica. É evidente que ele a conhece e domina. Mas a técnica se torna invisível, tendo sido absorvida inteiramente nas formas expressivas. Cada pincelada transborda de sensualidade, da matéria, das formas, dos objetos representados, deslumbrando-nos com a riqueza de seus significados.

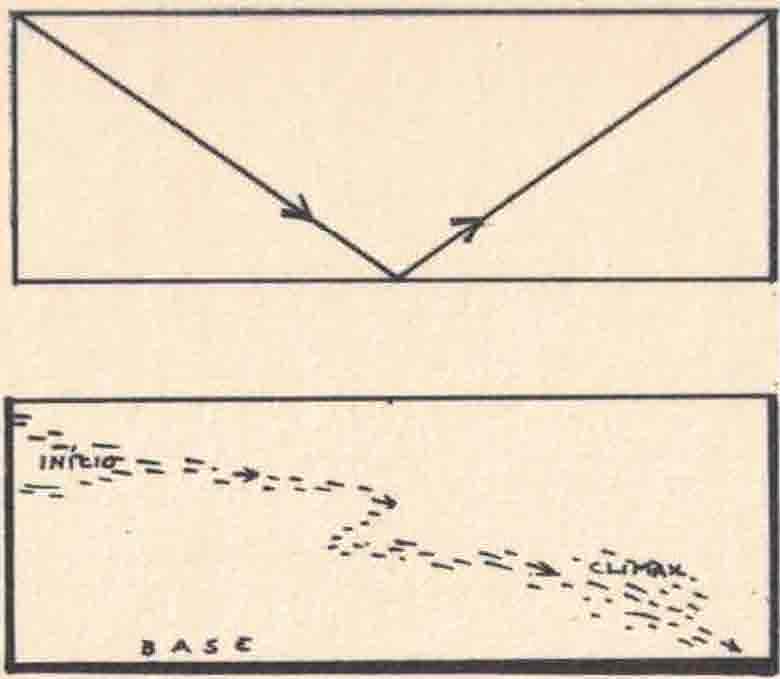

Introduzimos agora uma nova qualificação (a última, hoje) da estrutura espacial, mostrando claramente o caráter assimétrico e dinâmico das formas de percepção. Neste retângulo desenhei dois eixo diagonais, cada um partindo do canto superior e encontrando-se no meio da margem inferior do plano.

As diagonais são estritamente simétricas, uma se espelhando na outra. Acontece, porém, que em nossa percepção elas se distinguem, pois uma é vista “descendo” e a outra “subindo”. Qual das duas desce? Sim, é a do lado esquerdo. Isto quer dizer que, além da diferenciação entre metade superior e inferior, ainda existe outra diferenciação, lateral. Portanto, os dois lados de uma forma também não são iguais, distinguindo-se através de movimentos diferentes: em nossa percepção, o movimento começa do lado esquerdo e termina do lado direito. (O porquê de tal distinção curiosa ainda não foi explicado. Há teorias científicas que atribuem o fenômeno à posição do feto no útero, geralmente inclinado da esquerda para a direita. Outras há que especulam ser uma questão de o centro coordenador da visão ser localizado rio lado esquerdo do córtex, daí as funções da visão se articularem mais facilmente em direção ao lado direito, o que representaria a maneira “mais econômica” de o organismo desempenhar certas tarefas.)

Seja qual for a explicação científica do fenômeno, o fato é que, intuitivamente, todos os artistas organizam a dinâmica do movimento visual e da ação expressiva através de sequências da esquerda para a direita. Assim, por exemplo, nos quadro de “Anunciação”, o anjo se encontra invariavelmente do lado esquerdo e a madona do lado direito. Entendemos logo: é o anjo quem leva a mensagem e a madona quem a recebe.

Ao olharmos para uma imagem, não.entramos, portanto, no meio da área, no eixo central, distribuindo-se o movimento simetricamente para os lados. Ao invés disto, olhamos para a esquerda do plano pictórico. A ação visual se inicia no alto do lado esquerdo — como se ali se encontrasse uma porta de entrada — seguindo numa forma de “S” invertido para a região do centro, e termina no canto inferior do lado direito (esta é a área mais “perigosa” de um plano, porque nela o peso e a atração visual se tornam tão fortes que as cores, linhas, contrastes, etc., poderiam deslizar facilmente para fora das margens). Os artistas usam esta área específica, a do canto inferior direito, para a elaboração de um clímax formal da composição — é onde culmina a ação — levando então novamente o movimento visual de volta ás outras áreas do plano.

Ilustro-o com uma “Anunciação”, de Leonardo da Vinci. Entramos na imagem ao longo das asas do anjo, continuamos seguindo pela horizontal da grande murada, para encontrarmos, do lado direito, a figura da madona folheando um livro. Reparem só nesta música visual, como se inicia e se desenvolve, variações da mesma melodia tocada como se fosse por vários instrumentos, linhas, cores, o desenho dos cabelos, das mãos, das dobras do vestido, dos panejamentos, das árvores, dos próprios intervalos entre uma árvore e outra: todos estes detalhes fazem parte do ritmo da imagem. Ou vejam este quadro, de Pieter Brueghel, artista holandês do século XVI, Caçadores na neve, também denominado O inverno.

Entramos aqui no alto da margem esquerda, praticamente deslizando pelos telhados das casas, passando pelas árvores altas, e nos encontramos com os caçadores de volta à sua aldeia. Com eles avistamos o vale, cheio de casas, ruas e praças, e crianças patinando no lago gelado, e subimos lentamente nestes picos elevados que dominam a paisagem (são picos visionários, pois não existe uma única elevação na Holanda acima de cem metros). Nossa vista segue o vôo dos corvos e os galhos das árvores, e cada galho nos leva de volta para reiniciarmos nossas andanças na imagem. Sempre, porém, os vários percursos estarão sendo orientados pelas indicações do próprio artista. — Aqui, por exemplo, cabe observar ainda que todas as sequências espaciais, assim como os recuos na profundidade, se processam em diagonais; o volume espacial inteiro é visto na transversal; ao contrário do quadro de Leonardo, onde não só predominam horizontais, mas onde o espaço total de profundidade é visto como paralelo à posição do espectador. Também com Brueghel já entramos no Barroco, enquanto Leonardo ainda pertence ao Renascimento. Mais do que meros detalhes técnicos, porém, importa ver a maravilhosa clareza com que os artistas usam estas relações espaciais ao formularem sua mensagem. Tudo tem um sentido, nada é supérfluo e a gente jamais se perde.

Vejamos ainda o quadro de Duccio di Buoninsegna, Aparição no lago Tibería. Duccio de certo modo se encontra entre duas épocas, a Idade Média e o Renascimento, pois ainda tem muito de medieval — o que não o impede de ser um grande artista. Quero chamar a atenção para um detalhe específico: Cristo está falando aos pescadores, não é isto? Vamos inverter a imagem e a ação se modifica imediatamente: desta vez, são os pescadores que se dirigem a Cristo; Cristo agora se encontra do lado direito e recebe a mensagem. Portanto: não se pode inverter uma imagem, seja ela figurativa ou abstrata, pois se alteraria a distribuição de peso visual e o fluxo do movimento e, consequentemente, se alteraria o conteúdo expressivo.

Outro exemplo da inversão: a Madona da Glória, de Giotto, século XIV. Mostro a imagem uma vez na posição correta e a outra na errada. Esta é a posição correta: Cristo está no colo da madona, do lado direto da imagem, o que lhe confere um peso visual muito grande e importância expressiva. Na inversão, Cristo se encontra do lado esquerdo, e de repente o lado direito está simplesmente vazio. Ao elaborar uma imagem, o artista sabe — ou sente, o que vem a ser a mesma coisa, sempre implicando um julgamento intuitivo — onde ele precisa dar uma ênfase formal maior, em que lugar exato, a fim de comunicar da maneira mais direta e clara os significados do conteúdo expressivo.

Mostro o altar Pietá de Avignon, obra monumental de um artista anônimo do século XIV. Obra belíssma e trágica. Mas quero chamar sua atenção para a posição e o tamanho da figura do doador. Quando se iniciou a prática de os doadores serem retratados nos próprios retábulos, junto às figuras sagradas, eles eram mostrados em tamanho miniatura: afinal, eram simples mortais. Na arte românica, e ainda na arte gótica, a magnitude se referia a relações hierárquicas, o grande: importante, o pequeno: menos importante. Aqui, porém, o doador já tem o mesmo tamanho que a Virgem. Então, estilisticamente, devemos nos encontrar numa época muito próxima do Renascimento; na Idade Média, este tamanho teria sido impossível. Mas… o doador se encontra espremido no canto inferior esquerdo da imagem, o que lhe diminui a ênfase na movimentação visual do quadro. Se, por acaso, ele estivesse localizado no canto direito, cresceria em impacto e peso visual, e sua importância seria maior do que a da Virgem — e isto, evidentemente, jamais poderia acontecer (em termos religiosos).

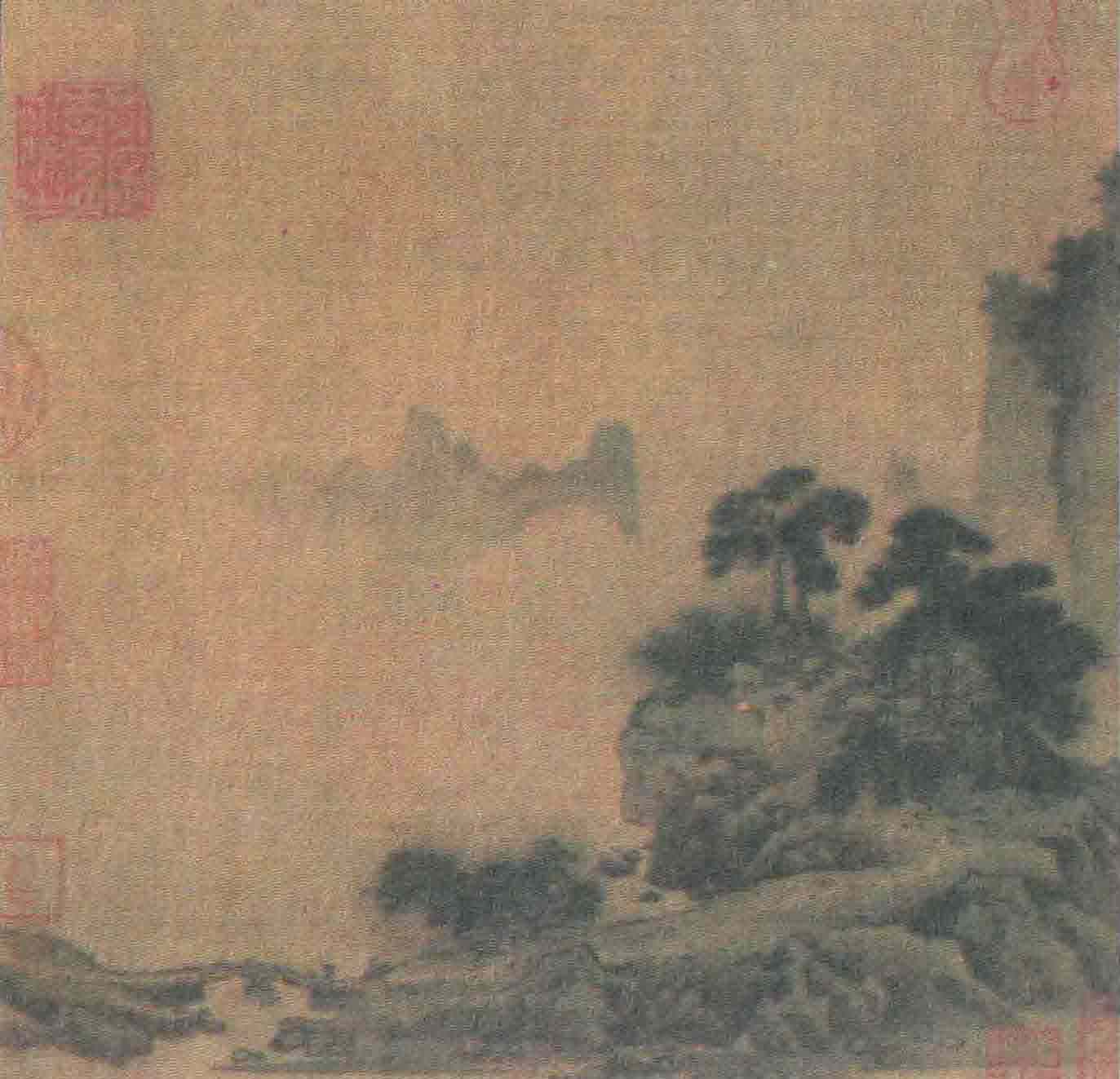

O fato de a ação pictórica desencadear-se da esquerda para a direita e, neste percurso, ganhar em peso e ênfase formal quanto mais se aproxima do canto inferior direito, também poderia ser interpretado como tendo origem cultural, sobretudo na escrita ocidental, que transcorre da esquerda para a direita. Acontece, porém, que na arte oriental (cujas escritas se dão em sentido contrário, ou de cima para baixo), a dinâmica do movimento expressivo é exatamente a mesma. Ilustro-o com estas pinturas chinesas. A arte chinesa expressa uma atitude predominantemente contemplativa, onde a ação é compreendida de modo espiritual, não físico, uma ação interiorizada. A introdução visual a esta imagem se dá através dos galhos da árvore, vistos no alto da margem esquerda, para então encontrarmos a figura do sábio na montanha. Seguimos ao centro do plano pictórico, em torno de uma área vazia — área de meditações — e continuamos descendo para o lado direito, encontrando a representação de rochedos e árvores, que levam nossa vista novamente para o alto, voltando, para novamente reiniciarmos nossos caminhos. O ritmo é de fluência total, sem interrupções por contrastes maiores. O mesmo andamento rítmico encontra-se também nesta pintura, Hospedaria nas montanhas, do século XII

Aqui o próprio vazio serve de introdução. Um primeiro silêncio. É uma espécie de nevoeiro, de onde surge, longínqua, a silhueta de uma montanha, numa sequência horizontal que se estende até a área central do plano. Novo vazio, novo silêncio. E então vemos, do lado direito, uma série de linhas e superfícies, todas fluindo para o canto inferior direito — representando rochas e árvores — materializando-se, por assim dizer, para em movimentos sucessivos subirem ao alto do plano, de lá voltando para o lado esquerdo (não há, por exemplo, a mínima intenção de se formular um recuo consistente na profundidade, em termos de perspectiva). Encontramos novos intervalos, novos silêncios. Mas sempre o fluxo está sendo percebido neste sentido e não num outro.

O autor do quadro seguinte, A noite estrelada (Ilustr. 28) já deve ter sido reconhecido por todos: é Van Gogh.

Nesta imagem, é tudo enfático: as pinceladas, as linhas curtas como que num staccato e, sobretudo, as cores. Van Gogh as elabora em grupos complementares, com grandes tensões espaciais, como se estivesse esticando um elástico a ponto de romper. Observem também que, do lado esquerdo do plano, ele introduz a figura de um pinheiro altíssimo que sobe da terra até o céu, formando assim uma espécie de barreira visual na área da entrada à imagem. Para podermos entrar, de fato temos que vencer esta barreira. Este é mais um dos contrastes formais com que Van Gogh articula a carga dramática do conteúdo expressivo do quadro. O assunto em si nada tem de dramático, é uma paisagem noturna. Mas Van Gogh transforma o assunto em conteúdo: enquanto os homens dormem em suas casinhas pequenas, quase que espremidas junto à beira da margem inferior do quadro, a Natureza toda vibra em espaços cantantes, os astros, as luas e os sóis giram em grandes espirais e entram numa dança cósmica neste azul profundo da noite. Uma imagem visionária! Pela movimentação visual intensa e os grandes contrastes formais, o conteúdo se torna dramático, comunicando uma profunda emoção.

Então a possibilidade de transpor para imagens de espaço — através de indicações visuais que conotam vivências espaciais — múltiplos significados que se sustentam mutuamente ao formular uma visão de ‘vida, estabelecendo referências diretas ao caminho comum de todos, ou seja, remontando às experiências de conscientização dos indivíduos, é esta possibilidade que explica a comunicabilidade da linguagem artística.

Retomamos aqui uma observação feita no início: “quando o artista começa a criar uma imagem, ele parte de um plano pictórico, uma superfície. Esta superfície ainda está vazia, não há nada dentro dela, mas ela já constitui uma forma espacial”. Agora temos condições de nos aprofundar no processo da elaboração formal da imagem. O artista já parte de uma dada forma de espaço, cuja estrutura espacial já existe embora seja virtual. Esta estrutura é totalmente assimétrica: centro, lados, cantos, todos se diferenciando e com isto apontando uma série de definições e significados latentes. A elaboração artística consiste em transformar o espaço do plano pictórico em espaço expressivo. Quer dizer, o artista configura o conteúdo de seus sentimentos em formas de espaço, usando todas as virtualidades dinâmicas do plano pictórico. Assim, ele caminha da figura do plano para a figura de sua imagem. Jamais então a criação artística surge do nada. A obra de arte deve ser entendida como resultado de um processo de transformação, partindo de certos dados e chegando a outros dados. No caso, os dados iniciais são a pessoa do artista (sua personalidade dentro de um determinado contexto social e cultural) e os espaços latentes no plano pictórico.

Vejamos o quadro de Vermeer, Mulher lendo uma carta

Vermeer, é um artista holandês, do século XVII, contemporâneo de Rembrandt e Rubens. Considero-o um dos maiores poetas da linguagem visual. Nesta imagem, Vermeer representa uma cena doméstica, nada de excepcional, nada de lendário ou mitológico: uma mulher, em pé ao lado da mesa, lendo uma carta. Mas somos imediatamente tocados pela profunda verdade que se irradia desta imagem, e pela beleza desta verdade. Ao acompanharmos as várias semelhanças formais, o retângulo do mapa e o encosto da cadeira, a mesa com os livros, o brilho metálico das tachas de cobre, os diversos tons de cinzentos e azuis que se fecham em complementares com os tons de ocre, vemos todas as sequências convergirem na figura da mulher ereta, pesada na gravidez, alta na proporção, com a cabeça ligeiramente inclinada. Nas grandes sombras que a delineiam e no abandono de si, a mulher não só dá ao quadro peso e densidade visual como também dimensiona a profundidade do espaço ao redor dela. Sentimos como que uma paz secreta de coisas plenamente presentes. O silêncio meditativo que reina nesta imagem é quase palpável. Parece que se ouve a respiração da mulher.

De fato, mostrei este quadro não para ilustrar um problema teórico (aliás, uma obra de arte jamais poderia ser entendida apenas como ilustração de qualquer teoria, nem mesmo de teorias artísticas). Mostrei-o para compartilhar com vocês o real sentido da arte, o intenso prazer e a gratificação íntima que as obras nos proporcionam, enriquecendo nossa sensibilidade. Quando pensamos no que mais distingue os seres humanos, na sua humanidade, sua compreensão e criatividade, terminamos chegando sempre a qualidades estéticas: ao senso de harmonia e de beleza que os homens são capazes de entender nas ordenações universais da Natureza. A sensualidade da percepção, que se transforma em espiritualidade. Então estes conteúdos podem ser transmitidos visualmente pelas imagens de arte, e nós os compreenderemos sem precisarmos usar de palavras. É só olhar.